第1回 Bioconductor Carpentries 日本語 ワークショップ

大阪大学 微生物病研究所 2025-08-05 ~ 06

https://bioconductor-translations.github.io/2025-08-05-osaka-slides/

アウトライン

- スタッフの自己紹介、JSBiの紹介等

- Bioconductor と The Carpentries の紹介

- ワークショップの流れ

- アイスブレーカー

スタッフの自己紹介

西田 孝三(インストラクター)

理化学研究所 生命機能科学研究センター 技師

趣味:オープンソース・オープンサイエンスコミュニティに貢献すること

プロジェクト: Bioconductor パッケージ作成・コミュニティ管理

後藤 直久(ヘルパー)

大阪大学 微生物病研究所 講師

研究: ゲノムレベルの遺伝情報解析

プロジェクト: BioRuby

行動規範

どなたでも気兼ねなくワークショップに参加できるように、行動規範があります。

行動規範に反する行為があった場合は、インシデントレポートフォームで報告することができます。

JSBiについて

このワークショップは 日本バイオインフォマティクス学会 の 公募研究会・地域部会として採択され、ご協力をいただいています。

非会員の方はぜひ入会をご検討ください。

準備

Bioconductor の紹介

Bioconductorとは?

- バイオインフォマティクスのためのRパッケージの集合体(多くのRパッケージがBioconductorに登録されており、研究目的に応じたツールが多数揃っている)

- 再現可能な解析(コードとドキュメントがセットで提供されるため、解析の再現性が高い)

- 専門性の高いデータ構造(

SummarizedExperimentやGRangesなど、バイオデータ特有の構造に適したクラス設計がされている)

The Carpentries の紹介

問題

研究者は近年、コードを使うことが必要不可欠になっています。

多くの研究者は独学でコードを学びます。

しかし、効率があまり良くありません。

The Carpentries の解決法

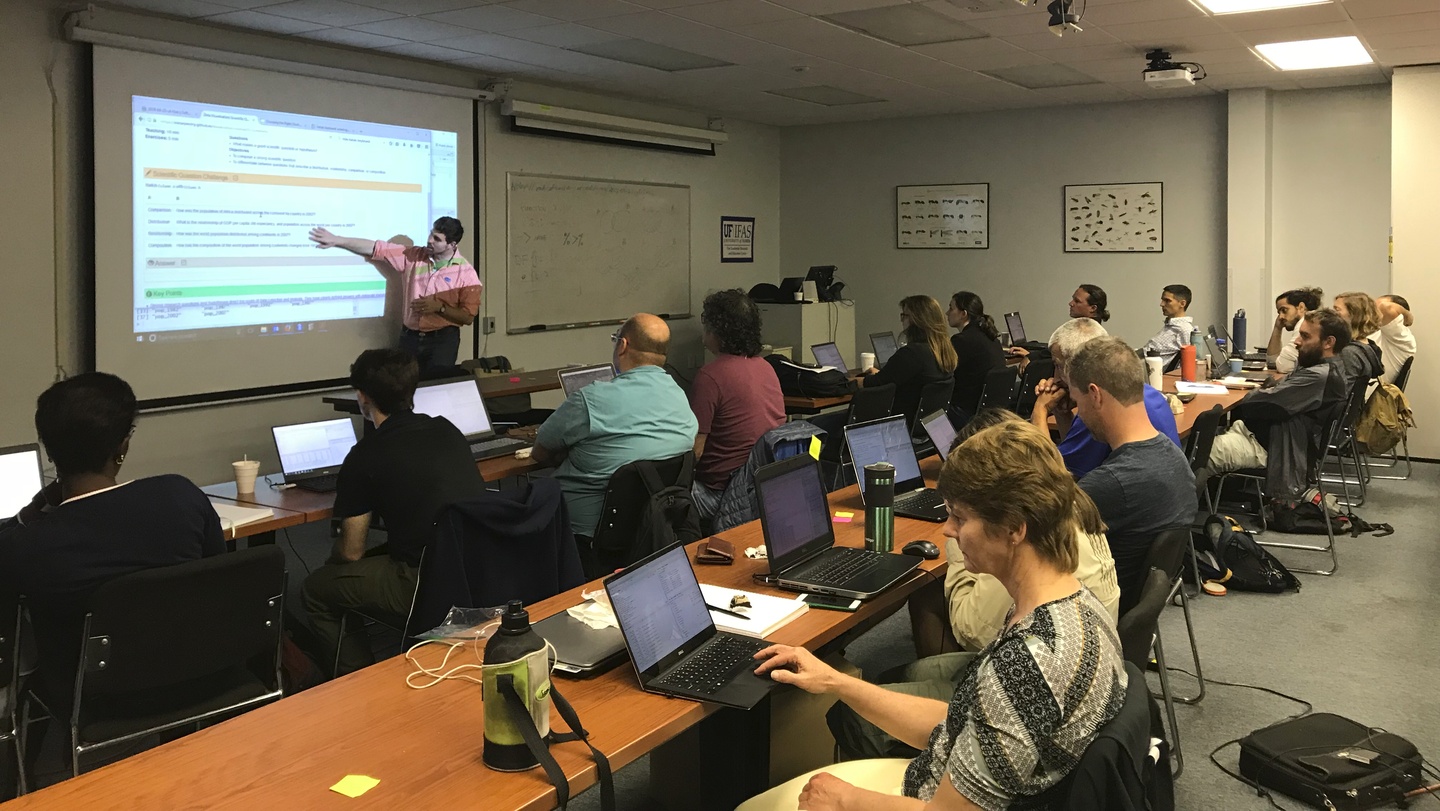

研究者がコミュニティを作り、互いに教え合います。

2日間にわたるワークショップで、2〜3つのレッスンを学びます。

ワークショップ

誰でも参加可能

無料または少額で提供

ワークショップの指導には資格が必要です。

改善のためのフィードバックを重視します。

世界各国で実施

日本ではまだ始まったばかり

- 今回が第1回目の対面 Bioconductor Carpentries 日本語ワークショップです。

- 英語教材の翻訳活動も行っています。(翻訳に関するウェブサイトは現在構築中。詳細は後述のSlackでお声がけいただければと…)

参加者大募集中!

Slack:

- https://slack-invite.carpentries.org/ から Slack に参加し、

#local-japanチャンネルに入ってください。

- https://slack-invite.carpentries.org/ から Slack に参加し、

GitHub:

ワークショップの流れ

内容

上記のリンクからレッスンの内容にアクセスできます

(PLaMo翻訳による翻訳が含まれています)

ワークショップの流れ

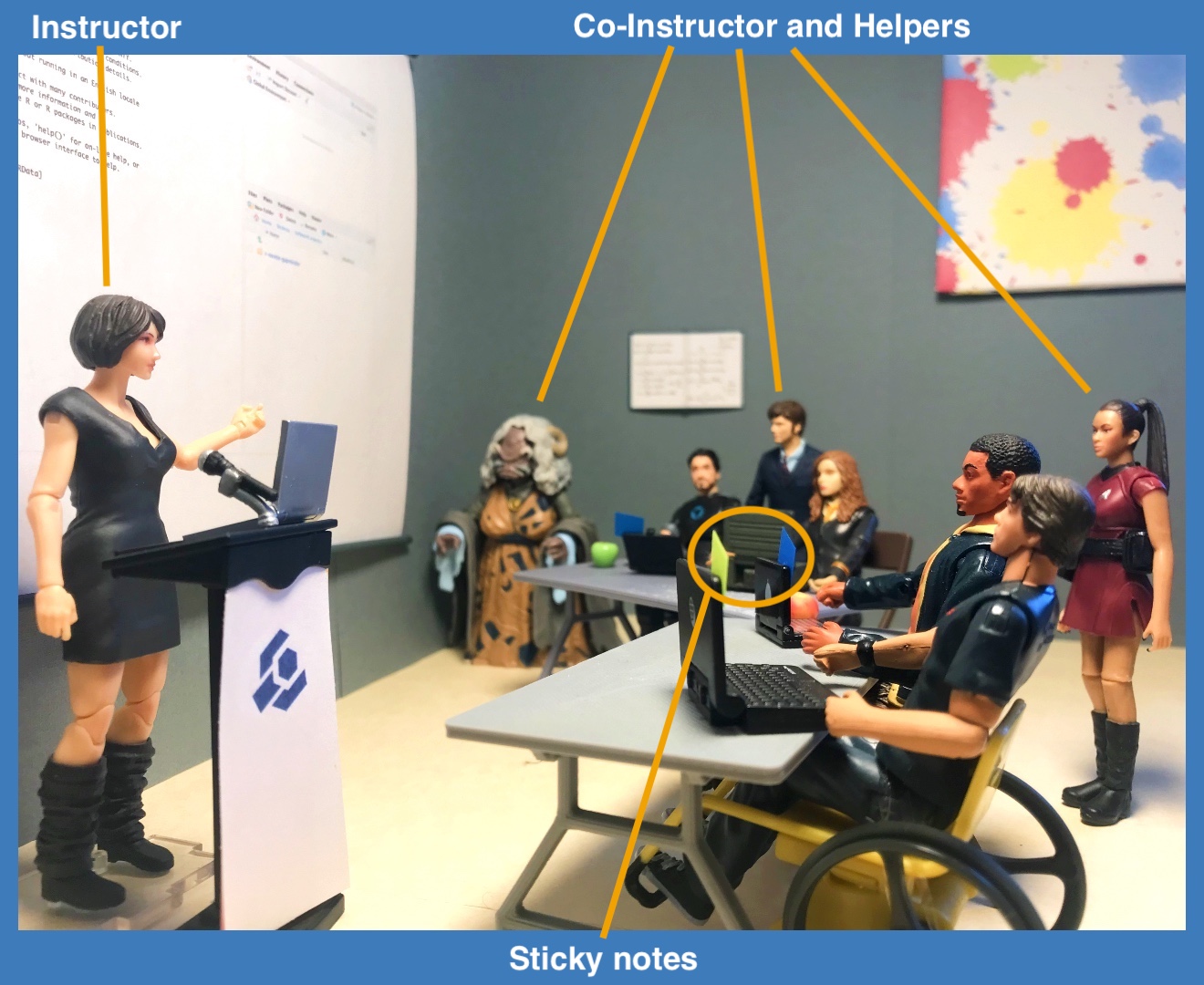

- ライブコーディング

ライブコーディングとは?

インストラクターが入力するコードを、同時に自分のパソコンで入力します。

コードを理解することを最優先してください

(メモを取るよりも)。

ライブコーディングとは?

インストラクターは参加者の理解を確認します

(例:「〜ができましたか?」)理解できている場合は、Zoom ウェビナーのリアクションでポジティブなリアクションを行ってください。

困ったことがある場合は、 Zoom ウェビナーのリアクションでネガティブなリアクションを行ってください。

- インストラクター/ヘルパーが質問に応じます。

インストラクターが聞かなくても、何か問題があった時は声をかけてください。

コラボレイティブ・ノート

Google Docsにコードを貼っておきます。

- インストラクターが進みすぎてコードが見えなくなった場合は、Google Docsのメモを参照してください。

- 参加者も自由に書き込んでください。

フィードバックの種類

感想

集合写真

「公開しても大丈夫」という方は、ぜひご協力ください。

後ろから撮影した集合写真を公開する場合があります。もし公開を希望されない場合は、お知らせください。

アイスブレーカー

初対面の人同士が集まる場や、会議やセミナーなど、緊張した雰囲気の中で、参加者同士がリラックスしてコミュニケーションを取りやすくするために行う、場を和ませる活動のこと

現地限定になりますが、簡単に参加者にも自己紹介お願いできればと。