Introduction à R

Last updated on 2025-05-05 | Edit this page

Estimated time: 120 minutes

Overview

Questions

- Premières commandes dans R

Objectives

- Définir les termes suivants relatifs à R : objet, affectation, appel, fonction, arguments, options.

- Attribuer des valeurs aux objets dans R.

- Apprendre à nommer des objets.

- Utiliser des commentaires pour informer le script.

- Résoudre des opérations arithmétiques simples dans R.

- Appeler des fonctions et utiliser des arguments pour modifier leurs options par défaut.

- Inspecter le contenu des vecteurs et manipulez leur contenu.

- Extraire un sous-ensemble ou des valeurs à partir de vecteurs.

- Analyser des vecteurs contenant des données manquantes.

Cet épisode est basé sur le cours Data Analysis and Visualization in R for Ecologists (Analyse de données et Visualisation en R pour les écologistes) de Data Carpentries.

Créer des objets dans R

En R, vous pouvez obtenir des résultats simplement en tapant des opérations mathématiques directement dans la console :

R

3 + 5

OUTPUT

[1] 8R

12 / 7

OUTPUT

[1] 1.714286Cependant, pour faire des analyses utiles et intéressantes, il est avantageux d’attribuer des valeurs à des objets. Pour créer un objet, nous devons lui donner un nom suivi de l’opérateur d’assignation `←

R

poids_kg <- 55

<- est l’opérateur d’assignation (affectation). Il

attribue des valeurs à droite aux objets à gauche. Ainsi, après avoir

exécuté x <- 3, la valeur de x est

3. La flèche peut être lue comme 3 entre

dans x. Pour des raisons historiques, vous pouvez

également utiliser = pour les assignations, mais pas dans

tous les contextes. En raison de légères

différences dans la syntaxe, une bonne pratique est de toujours

utiliser <- pour les assignations.

Dans RStudio, sur un PC, taper Alt + - (appuyer

sur Alt en même temps que la touche - ) écrira

<- en une seule frappe, tandis que taper

Option + - (appuyer sur Option en même

temps que la touche - ) fera de même sur un Mac.

Nommer les variables

Les objets peuvent avoir n’importe quel nom tel que « x », «

current_temperature » ou « subject_id ». Il est souhaitable que les noms

de vos objets soient explicites et pas trop longs. Ils ne peuvent pas

commencer par un nombre (2x n’est pas un nom valide, mais

x2 l’est). R est sensible à la casse (par exemple,

weight_kg est différent de Weight_kg).

Certains noms ne peuvent pas être utilisés car ils sont les noms de

fonctions fondamentales dans R (par exemple, if,

else, for, voir ici

pour une liste complète des noms réservés). En général, même si c’est

autorisé, il est préférable de de ne pas utiliser d’autres noms de

fonctions (par exemple, c, T,

mean, data, df,

weight). En cas de doute, consultez l’aide pour voir si le

nom est déjà utilisé. Il est également préférable d’éviter les points

(.) dans un nom d’objet comme dans my.dataset

(utilisez plutôt my_dataset par exemple). Vous remarquerez

cependant qu’il existe de nombreuses fonctions dans R avec des points

dans leurs noms. Ces noms de fonction sont conservés pour des raisons

historiques, mais comme les points ont une signification particulière en

R (pour les méthodes) et autres langages de programmation, il est

préférable de les éviter. Il est également recommandé d’utiliser des

noms pour les noms d’objets et des verbes pour les noms de fonctions. Il

est important d’être cohérent dans le style de votre code (où vous

placez les espaces, comment vous nommez les objets, etc.). L’utilisation

d’un style de codage cohérent rend votre code plus clair à lire pour vos

collaborateurs, mais aussi pour vous-même dans le futur (vous vous

remercierez plus tard). En R, il existe plusieurs guides de styles

populaires comme le guides de style de Google, du

tidyverse ou le Bioconductor

style guide. Le style Tidyverse est très complet mais peut sembler un

peu lourd au début. Vous pouvez installer le package lintr

qui vérifiera et corrigera automatiquement les problèmes ou incohérences

dans le style de votre code.

Objets et variables : ce que l’on appelle des « objets » en « R » sont connus sous le nom de « variables » dans de nombreux autres langages de programmation. Selon le contexte, « objet » et « variable » peuvent avoir des significations radicalement différentes. Cependant, dans cette leçon, les deux mots sont utilisés de manière synonyme. Pour plus d’informations voir ce lien.

Lors de l’attribution d’une valeur à un objet, R n’imprime rien dans la console. Vous pouvez forcer R à imprimer la valeur d’un objet en utilisant des parenthèses ou en tapant le nom de l’objet :

R

weight_kg <- 55 # n'imprime rien

(weight_kg <- 55) # mais mettre des parenthèses autour de l'appel imprime la valeur de `weight_kg`

OUTPUT

[1] 55R

weight_kg # et taper également le nom du objet

OUTPUT

[1] 55Maintenant que R a weight_kg en mémoire, nous pouvons

faire des opérations arithmétiques sur cet objet. Par exemple, nous

pouvons vouloir convertir ce poids en livres (le poids en livres est 2,2

fois le poids en kg) :

R

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 121On peut également changer la valeur d’un objet en lui attribuant une nouvelle valeur :

R

weight_kg <- 57.5

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 126.5L’attribution d’une valeur à un objet ne modifie pas les valeurs

d’autres objets. Par exemple, stockons le poids en livres dans un nouvel

objet weight_lb :

R

weight_lb <- 2.2 * weight_kg

puis remplacons weight_kg par 100.

R

weight_kg <- 100

Défi:

Selon vous, quel est maintenant le contenu de l’objet

weight_lb ? 126.5 ou 220?

Commentaires

En R, le caractère de commentaire est #. Tout ce qui se

trouve à droite d’un # dans un script sera ignoré par R.

Les commentaires sont utiles pour laisser des notes et explications dans

vos scripts.

RStudio permet de facilement commenter ou “décommenter” un paragraphe : après avoir sélectionné les lignes que vous souhaitez commenter (ou décommenter), appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Shift + C. Si vous ne souhaitez commenter qu’une seule ligne, vous pouvez placer le curseur à n’importe quel emplacement de cette ligne (il n’est pas nécessaire de sélectionner la ligne entière), puis appuyez sur Ctrl + Shift + C.

Défi

Quelles sont les valeurs des objets après chaque instruction ci-dessous ?

R

mass <- 47.5 # mass?

age <- 122 # age?

mass <- mass * 2.0 # mass?

age <- age - 20 # age?

mass_index <- mass/age # mass_index?

Les fonctions et leurs arguments

Les fonctions sont des “scripts prédéfinis” qui automatisent des

ensembles de commandes plus complexes, y compris les affectations

d’opérations. De nombreuses fonctions sont prédéfinies ou peuvent être

rendues disponibles en important des packages R (nous en

parlerons plus tard). Une fonction “prend” généralement une ou plusieurs

entrées appelées arguments. Les fonctions renvoient souvent

(mais pas toujours) une valeur. Un exemple typique serait la

fonction sqrt(). L’entrée (l’argument) doit être un nombre

et la valeur de retour (la “sortie”) est la racine carrée de ce nombre.

Exécuter une fonction est appelé appeler la fonction (“call

a function” en anglais). Un exemple d’appel de fonction est :

R

b <- sqrt(a)

Ici, la valeur de a est donnée à la fonction

sqrt(), la fonction sqrt() en calcule la

racine carrée, et renvoie cette valeur qui est ensuite attribuée à

l’objet b. Cette fonction est simple car elle ne prend

qu’un seul argument.

La valeur de retour d’une fonction (sa sortie) n’est pas

nécessairement numérique (comme celle de sqrt()), et elle

n’est pas forcément un élément unique : une sortie peut être un ensemble

de choses, ou même un jeu de données. Nous en verrons un exemple lorsque

nous lirons des fichiers de données dans R.

Les arguments peuvent aussi être divers, pas uniquement des nombres ou noms de fichiers, mais aussi d’autres objets (listes, jeux de données, etc.). La signification exacte de chaque argument diffère selon la fonction et doit être recherchée dans la documentation (voir ci-dessous). Certaines fonctions ont des arguments qui peuvent être spécifiés par l’utilisateur ou prendre une valeur par défaut : ces arguments optionnels sont appelés options. Les options sont généralement utilisées pour modifier le fonctionnement de la fonction, par exemple si elle doit ignorer les « mauvaises valeurs » ou quel symbole utiliser dans un graphique. Si vous souhaitez un comportement spécifique pour une fonction, vous pouvez spécifier une valeur de votre choix qui sera utilisée à la place de la valeur par défaut.

Essayons maintenant une fonction qui peut prendre plusieurs arguments

: round().

R

round(3.14159)

OUTPUT

[1] 3Ici, nous avons appelé round() avec un seul argument,

3.14159, et il a renvoyé la valeur 3. En

effet, le comportement par défaut de la fonction round()

est d’arrondir au nombre entier le plus proche. Si nous souhaitons

conserver quelques chiffres décimaux, nous pouvons voir comment procéder

en obtenant des informations sur la fonction round.

args(round) ou ?round nous permettront

d’obternir des informations sur les arguments (optionnels) de la

fonction round.

R

args(round)

OUTPUT

function (x, digits = 0, ...)

NULLR

?round

Nous voyons que si nous souhaitons deux chiffres décimaux, nous

pouvons taper digits=2.

R

round(3.14159, digits = 2)

OUTPUT

[1] 3.14Si vous fournissez les arguments exactement dans le même ordre que celui dans lequel ils sont définis, vous n’avez pas besoin de les nommer :

R

round(3.14159, 2)

OUTPUT

[1] 3.14Et si vous nommez les arguments, vous pouvez changer leur ordre :

R

round(digits = 2, x = 3.14159)

OUTPUT

[1] 3.14Il est recommandé de placer les arguments non facultatifs (comme le nombre que vous arrondissez) en premier dans votre appel de fonction et de spécifier les noms de tous les arguments facultatifs. Si vous ne le faites pas, quelqu’un qui lit votre code devra peut-être rechercher la définition d’une fonction avec des arguments inconnus pour comprendre ce que vous faites. En spécifiant le nom des arguments, vous protégez également votre code contre d’éventuelles modifications futures dans l’interface de la fonction, qui peuvent potentiellement ajouter de nouveaux arguments entre ceux existants.

Vecteurs et types de données

Le vecteur est le type de données le plus courant, basique et central

de R. Un vecteur est composé d’une série de valeurs, telles que des

nombres ou caractères. Nous pouvons attribuer une série de valeurs à un

vecteur en utilisant la fonction c(). Par exemple, nous

pouvons créer un vecteur de poids d’animaux et l’attribuer à un nouvel

objet weight_g :

R

weight_g <- c(50, 60, 65, 82)

weight_g

OUTPUT

[1] 50 60 65 82Un vecteur peut également contenir des caractères :

R

molecules <- c("dna", "rna", "protein")

molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "protein"Les guillemets autour de "dna", "rna", etc.

sont ici essentiels. Sans les guillemets, R supposera qu’il existe des

objets appelés dna, rna et

protein. Comme ces objets n’existent pas dans la mémoire de

R, il y aura un message d’erreur.

Il existe de nombreuses fonctions qui vous permettent d’inspecter le

contenu d’un vecteur. length() vous indique combien

d’éléments se trouvent dans un vecteur particulier :

R

length(weight_g)

OUTPUT

[1] 4R

length(molecules)

OUTPUT

[1] 3Une caractéristique importante d’un vecteur est que tous les éléments

sont du même type de données. La fonction class() indique

la classe (le type d’élément) d’un objet :

R

class(weight_g)

OUTPUT

[1] "numeric"R

class(molecules)

OUTPUT

[1] "character"La fonction str() fournit un aperçu de la structure d’un

objet et de ses éléments. C’est une fonction utile lorsque vous

travaillez avec des objets volumineux et complexes :

R

str(weight_g)

OUTPUT

num [1:4] 50 60 65 82R

str(molecules)

OUTPUT

chr [1:3] "dna" "rna" "protein"Vous pouvez utiliser la fonction c() pour ajouter

d’autres éléments à votre vecteur :

R

weight_g <- c(weight_g, 90) # ajout à la fin du vecteur

weight_g <- c(30, weight_g) # ajout au début du vecteur

weight_g

OUTPUT

[1] 30 50 60 65 82 90Dans la première ligne, nous prenons le vecteur d’origine

weight_g, y ajoutons la valeur 90 à la fin et

enregistrons le résultat dans weight_g. Dans la deuxième

ligne, nous ajoutons la valeur « 30 » au début, en enregistrant à

nouveau le résultat dans « weight_g ».

Nous pouvons continuer à compléter ainsi un vecteur ou utiliser cette syntaxe pour assembler des données. Cela peut être utile pour ajouter les résultats que nous collectons ou calculons au fur et à mesure de notre analyse.

Un vecteur atomique est le type de

données R le plus simple; il s’agit d’un vecteur linéaire

composé d’éléments du même type. Plus tôt, nous avons vu 2 des 6

principaux types de vecteurs atomiques que R utilise :

"character" (caractères) et "numeric"

(chiffres, décimaux ou entiers) (ou "double" (réels)). Ce

sont les éléments de base à partir desquels tous les objets R sont

construits. Les 4 autres types de vecteurs atomiques

sont :

-

"logical"pourTRUEetFALSE(le type de données booléen) -

"integer"pour les nombres entiers (par exemple,2L, leLindique à R que c’est un entier) -

"complex"pour représenter des nombres complexes avec des parties réelles et imaginaires (par exemple,1 + 4i); et c’est tout ce que dirons à leur sujet -

"raw"pour les “flux de bits” (bitstreams) dont nous ne parlerons pas davantage

Vous pouvez vérifier le type de votre vecteur en utilisant la

fonction typeof() et en saisissant votre vecteur comme

argument.

Les vecteurs sont l’une des nombreuses structures de

données utilisées par R. Les autres structures importantes sont

les listes (list), les matrices (matrix), les

tables de données (data.frame), les facteurs

(factor) et les tableaux (array ).

Défi:

Nous avons vu que les vecteurs atomiques peuvent être de type caractère, numérique (ou double), entier et logique. Que se passe-t-il si nous essayons de mélanger ces types dans un seul vecteur ?

R les convertit implicitement pour qu’ils soient tous du même type

Défi:

Que se passera-t-il dans chacun de ces exemples ? (indice : utilisez

la fonction class() pour vérifier le type de données des

objets) :

R

num_char <- c(1, 2, 3, "a")

num_logical <- c(1, 2, 3, TRUE, FALSE)

char_logical <- c("a", "b", "c", TRUE)

tricky <- c(1, 2, 3, "4")

R

class(num_char)

OUTPUT

[1] "character"R

num_char

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "a"R

class(num_logical)

OUTPUT

[1] "numeric"R

num_logical

OUTPUT

[1] 1 2 3 1 0R

class(char_logical)

OUTPUT

[1] "character"R

char_logical

OUTPUT

[1] "a" "b" "c" "TRUE"R

class(tricky)

OUTPUT

[1] "character"R

tricky

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "4"Défi:

Pourquoi pensez-vous que cela arrive ?

Les éléments des vecteurs ne peuvent appartenir qu’à un seul type de données. R essaie donc de convertir le contenu de ce vecteur pour trouver un dénominateur commun qui n’amène à aucune perte d’information.

Défi:

Combien de valeurs dans combined_logical sont

"TRUE" (sous forme de caractère) dans l’exemple

suivant :

R

num_logical <- c(1, 2, 3, TRUE)

char_logical <- c("a", "b", "c", TRUE)

combined_logical <- c(num_logical, char_logical)

Seulement un. Il n’y a pas de mémoire des types de données passés et

la conversion (“coercition”) se produit la première fois que le vecteur

est évalué. Par conséquent, le TRUE dans

num_logical est converti en 1 avant d’être

converti en "1" dans combined_logical.

R

combined_logical

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "1" "a" "b" "c" "TRUE"Défi:

Dans R, nous appelons la conversion d’objets d’une classe vers une autre classe coercition. Ces conversions se produisent selon une hiérarchie, selon laquelle certains types sont préférentiellement contraints vers d’autres types. Pouvez-vous dessiner un diagramme qui représente la hiérarchie de la façon dont ces types de données sont forcés ?

logique → numérique → caractère ← logique

Extraire des valeurs d’un vecteur (Subsetting)

Si l’on veut extraire une ou plusieurs valeurs d’un vecteur, il faut fournir un ou plusieurs indices entre crochets. Par exemple:

R

molecules <- c("dna", "rna", "peptide", "protein")

molecules[2]

OUTPUT

[1] "rna"R

molecules[c(3, 2)]

OUTPUT

[1] "peptide" "rna" On peut également répéter les indices pour créer un objet avec plus d’éléments que celui d’origine :

R

more_molecules <- molecules[c(1, 2, 3, 2, 1, 4)]

more_molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide" "rna" "dna" "protein"En R, les indices commencent à 1. Les langages de programmation comme Fortran, MATLAB, Julia et R commencent à compter à 1, car c’est ce que font généralement les êtres humains. Les langages de la famille C (y compris C++, Java, Perl, et Python) comptent à partir de 0 car c’est plus simple à faire pour les ordinateurs.

En utilisant des indices négatifs, on peut obtenir tous les éléments d’un vecteur sauf ceux spécifiés par les indices négatifs :

R

molecules ## all molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide" "protein"R

molecules[-1] ## all but the first one

OUTPUT

[1] "rna" "peptide" "protein"R

molecules[-c(1, 3)] ## all but 1st/3rd ones

OUTPUT

[1] "rna" "protein"R

molecules[c(-1, -3)] ## all but 1st/3rd ones

OUTPUT

[1] "rna" "protein"Sous-ensemble conditionnel

Une autre méthode courante de sous-ensemble consiste à utiliser un

vecteur logique. TRUE sélectionnera l’élément avec le même

index, tandis que FALSE ne le fera pas :

R

weight_g <- c(21, 34, 39, 54, 55)

weight_g[c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE)]

OUTPUT

[1] 21 39 54Généralement, ces vecteurs logiques ne sont pas tapés à la main, mais sont le résultat d’autres fonctions ou tests logiques. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner uniquement les valeurs supérieures à 50 :

R

## will return logicals with TRUE for the indices that meet

## the condition

weight_g > 50

OUTPUT

[1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUER

## so we can use this to select only the values above 50

weight_g[weight_g > 50]

OUTPUT

[1] 54 55Vous pouvez combiner plusieurs tests en utilisant &

(les deux conditions sont vraies, AND) ou | (au moins une

des conditions est vraie, OR) :

R

weight_g[weight_g < 30 | weight_g > 50]

OUTPUT

[1] 21 54 55R

weight_g[weight_g >= 30 & weight_g == 21]

OUTPUT

numeric(0)Ici, < signifie “inférieur à”, >

signifie “supérieur à”, >= signifie “supérieur ou égal

à” et == signifie “égal à”. Le double signe égal

== est un test d’égalité numérique entre les côtés gauche

et droit, et ne doit pas être confondu avec le signe simple

=, qui effectue une affectation de variable (similaire à

<-).

Une tâche courante consiste à rechercher certaines chaînes de

caractères dans un vecteur. On pourrait utiliser l’opérateur “ou”

| pour tester l’égalité de plusieurs valeurs, mais cela

peut rapidement devenir fastidieux. La fonction %in% permet

de tester si l’un des éléments d’un vecteur de recherche est trouvé

:

R

molecules <- c("dna", "rna", "protein", "peptide")

molecules[molecules == "rna" | molecules == "dna"] # returns both rna and dna

OUTPUT

[1] "dna" "rna"R

molecules %in% c("rna", "dna", "metabolite", "peptide", "glycerol")

OUTPUT

[1] TRUE TRUE FALSE TRUER

molecules[molecules %in% c("rna", "dna", "metabolite", "peptide", "glycerol")]

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide"Défi:

À votre avis, pourquoi est-ce "four" > "five"

("quatre" > "cinq") renvoie TRUE ?

R

"four" > "five"

OUTPUT

[1] TRUELorsque vous utilisez > ou < sur des

chaînes de caractère, R compare leur ordre alphabétique. Ici,

"four" (quatre) vient alphabétiquement après

"five" (cinq), et est donc supérieur à cinq.

Noms d’éléments d’un vecteur

Il est possible de nommer chaque élément d’un vecteur. Le code ci-dessous montre un exemple d’un vecteur dont les éléments n’ont initialement aucun nom, et comment on peut ensuite définir et récupérer les noms des éléments.

R

x <- c(1, 5, 3, 5, 10)

names(x) ## no names

OUTPUT

NULLR

names(x) <- c("A", "B", "C", "D", "E")

names(x) ## now we have names

OUTPUT

[1] "A" "B" "C" "D" "E"Lorsqu’un vecteur possède des noms, il est possible d’accéder aux éléments par leur nom, en plus de par leur index.

R

x[c(1, 3)]

OUTPUT

A C

1 3 R

x[c("A", "C")]

OUTPUT

A C

1 3 Données manquantes

Comme R a été conçu pour analyser des jeux de données, il inclut le

concept de données manquantes (ce qui est rare dans d’autres langages de

programmation). Les données manquantes sont représentées dans les

vecteurs par NA (pour not applicable).

Lorsque vous effectuez des opérations sur des nombres, la plupart des

fonctions renverront NA si les données avec lesquelles vous

travaillez incluent des valeurs manquantes. Cette fonctionnalité par

défaut rend plus difficile l’ignorance des cas où vous avez affaire à

des données manquantes. Vous pouvez ajouter l’argument

na.rm = TRUE pour calculer le résultat en ignorant les

valeurs manquantes (na.rm peut se traduire par “remove

NA”, où “remove” signifie “enlever” en anglais).

R

heights <- c(2, 4, 4, NA, 6)

mean(heights)

OUTPUT

[1] NAR

max(heights)

OUTPUT

[1] NAR

mean(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 4R

max(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 6Si vos données incluent des valeurs manquantes, vous souhaiterez

peut-être vous familiariser avec les fonctions is.na(),

na.omit() et complete.cases(). Voici quelques

exemples.

R

## Extrait les éléments qui ne sont pas manquants.

heights[!is.na(heights)]

OUTPUT

[1] 2 4 4 6R

## Renvois un objet dont les cas incomplets ont été supprimés.

## L'objet renvoyé est un vecteur atomique du type "numeric"

## (ou "double").

na.omit(heights)

OUTPUT

[1] 2 4 4 6

attr(,"na.action")

[1] 4

attr(,"class")

[1] "omit"R

## Extrait les éléments qui représentent des cas complets.

## L'objet renvoyé est un vecteur atomique du type "numeric"

## (ou "double").

heights[complete.cases(heights)]

OUTPUT

[1] 2 4 4 6Défi:

- En utilisant ce vecteur de hauteurs en pouces (inches), créez un nouveau vecteur en supprimant les NA.

R

heights <- c(63, 69, 60, 65, NA, 68, 61, 70, 61, 59, 64, 69, 63, 63, NA, 72, 65, 64, 70, 63, 65)

- Utilisez la fonction

median()pour calculer la médiane du vecteurheights. - Utilisez R pour déterminer combien de personnes dans l’échantillon mesurent plus de 67 pouces.

R

heights_no_na <- heights[!is.na(heights)]

## or

heights_no_na <- na.omit(heights)

R

median(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 64R

heights_above_67 <- heights_no_na[heights_no_na > 67]

length(heights_above_67)

OUTPUT

[1] 6Génération de vecteurs

Constructeurs

Il existe quelques fonctions pour générer des vecteurs de différents

types. Pour générer un vecteur de valeurs numériques, on peut utiliser

le constructeur numeric(), en lui fournissant la longueur

du vecteur de sortie comme paramètre. Les valeurs seront initialisées à

0.

R

numeric(3)

OUTPUT

[1] 0 0 0R

numeric(10)

OUTPUT

[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Notez que si l’on demande un vecteur de numériques de longueur 0, on obtient exactement cela :

R

numeric(0)

OUTPUT

numeric(0)Il existe des constructeurs similaires pour les caractères et les

logiques, nommés respectivement character() et

logical().

Défi:

Quelles sont les valeurs par défaut pour les vecteurs de caractères et les vecteurs logiques ?

R

character(2) ## the empty character

OUTPUT

[1] "" ""R

logical(2) ## FALSE

OUTPUT

[1] FALSE FALSERépliquer des éléments

La fonction rep permet de répéter une valeur un certain

nombre de fois. Si nous voulons initier un vecteur de numériques de

longueur 5 avec la valeur -1, par exemple, nous pourrions faire ce qui

suit :

R

rep(-1, 5)

OUTPUT

[1] -1 -1 -1 -1 -1De même, pour générer un vecteur rempli de valeurs manquantes, ce qui est souvent une bonne façon de commencer, sans poser d’hypothèses sur les données qui seront collectées :

R

rep(NA, 5)

OUTPUT

[1] NA NA NA NA NArep peut prendre en entrée des vecteurs de n’importe

quelle longueur (ci-dessus, nous avons utilisé des vecteurs de longueur

1) et de n’importe quel type. Par exemple, si nous voulions répéter cinq

fois les valeurs 1, 2 et 3, nous procéderions comme suit :

R

rep(c(1, 2, 3), 5)

OUTPUT

[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Défi:

Et si nous voulions répéter les valeurs 1, 2 et 3 cinq fois, mais

obtenir cinq 1, cinq 2 et cinq 3 dans cet ordre, comment devrions-nous

procéder ? Il existe deux possibilités: voir ?rep ou

?sort pour obtenir de l’aide.

R

rep(c(1, 2, 3), each = 5)

OUTPUT

[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3R

sort(rep(c(1, 2, 3), 5))

OUTPUT

[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3Génération de séquences

Une autre fonction très utile est seq, pour générer une

séquence de nombres. Par exemple, pour générer une séquence d’entiers de

1 à 20 par pas de 2, on utiliserait :

R

seq(from = 1, to = 20, by = 2)

OUTPUT

[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19La valeur par défaut de by est 1 et, étant donné que la

génération d’une séquence d’une valeur à une autre avec des pas de 1 est

fréquemment utilisée, il existe un raccourci :

R

seq(1, 5, 1)

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5R

seq(1, 5) ## default by

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5R

1:5

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5Pour générer une séquence de nombres de 1 à 20 de longueur finale de 3, on utiliserait :

R

seq(from = 1, to = 20, length.out = 3)

OUTPUT

[1] 1.0 10.5 20.0Échantillons aléatoires et permutations

Un dernier groupe de fonctions utiles sont celles qui génèrent des

données aléatoires. La première, sample, génère une

permutation aléatoire d’un autre vecteur. Par exemple, pour tirer au

sort un ordre aléatoire de 10 étudiants pour leur examen oral,

j’attribue d’abord à chaque étudiant·e un numéro de 1 à dix (par exemple

en fonction de l’ordre alphabétique de leurs noms) puis :

R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8Sans autres arguments, sample renverra une permutation

de tous les éléments du vecteur. Si je veux un échantillon aléatoire

d’une certaine taille, je définirais cette valeur comme deuxième

argument. Ci-dessous, j’échantillonne 5 lettres aléatoires de l’alphabet

contenu dans le vecteur letters prédéfini :

R

sample(letters, 5)

OUTPUT

[1] "s" "a" "u" "x" "j"Si je voulais une sortie plus grande que le vecteur d’entrée, ou

pouvoir tirer au sort certains éléments plusieurs fois, je devrais

définir l’argument replace à TRUE :

R

sample(1:5, 10, replace = TRUE)

OUTPUT

[1] 2 1 5 5 1 1 5 5 2 2Défi:

En essayant les fonctions ci-dessus, vous aurez réalisé que les

échantillons sont effectivement aléatoires et qu’on n’obtient pas deux

fois la même permutation. Pour pouvoir reproduire ces tirages

aléatoires, on peut définir manuellement la “graine d’échantillonage” de

nombres aléatoires avec la fonction set.seed() avant de

tirer l’échantillon aléatoire.

Testez cette fonctionnalité avec votre voisin. Tirez d’abord deux permutations aléatoires de « 1:10 » indépendamment et observez que vous obtenez résultats différents.

Définissez maintenant la graine avec, par exemple,

set.seed(123) et répétez le tirage au sort. Observez que

vous obtenez désormais les mêmes tirages.

Répétez en définissant une graine différente.

Différentes permutations

R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 1 4 3 6 2 5 8 10 7R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 4 9 7 6 1 10 8 3 2 5Mêmes permutations avec la graine 123

R

set.seed(123)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 3 10 2 8 6 9 1 7 5 4R

set.seed(123)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 3 10 2 8 6 9 1 7 5 4Une graine différente

R

set.seed(1)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8R

set.seed(1)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8Échantillonner à partir d’une distribution normale

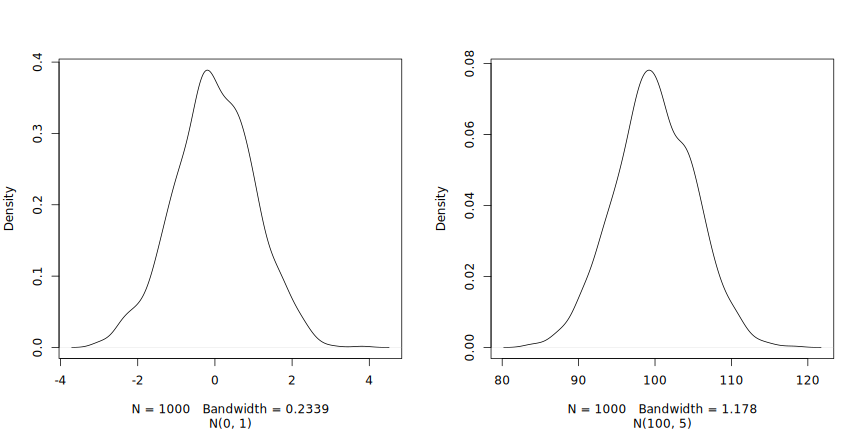

La dernière fonction que nous allons voir est rnorm, qui

tire un échantillon aléatoire à partir d’une distribution normale. Deux

distributions normales de moyennes 0 et 100 et d’écarts types 1 et 5,

notées N(0, 1) et N(100, 5), sont présentées

graphiquement ci-dessous.

Les trois arguments, n, mean et

sd, définissent la taille de l’échantillon, et les

paramètres de la distribution normale, c’est-à-dire sa moyenne et son

écart type. Les valeurs par défaut de ces derniers sont 0 et 1.

R

rnorm(5)

OUTPUT

[1] 0.69641761 0.05351568 -1.31028350 -2.12306606 -0.20807859R

rnorm(5, 2, 2)

OUTPUT

[1] 1.3744268 -0.1164714 2.8344472 1.3690969 3.6510983R

rnorm(5, 100, 5)

OUTPUT

[1] 106.45636 96.87448 95.62427 100.71678 107.12595Maintenant que nous avons appris à écrire des scripts et connaissons les bases des structures de données de R, nous sommes prêts à commencer à travailler avec des données plus volumineuses et à en apprendre davantage sur les “data frames” (tables de données).

Key Points

- Comment interagir avec R