Content from Organisation des données avec des feuilles de calcul

Last updated on 2025-05-05 | Edit this page

Estimated time: 60 minutes

Overview

Questions

- Comment organiser des données tabulaires ?

Objectives

- Découvrir les feuilles de calcul, leurs forces et leurs faiblesses.

- Comment formater les données dans des feuilles de calcul pour une utilisation efficace des données ?

- Découvrir les erreurs courantes des feuilles de calcul et comment les corriger.

- Organiser vos données selon des principes de données propres.

- Découvrir les formats de feuilles de calcul textuels tels que les formats séparés par des virgules (CSV) ou par des tabulations (TSV).

Cet épisode est basé sur la leçon Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists de Data Carpentries.

Tableurs

Question

- Quels sont les principes de base d’utilisation des feuilles de calcul pour une bonne organisation des données ?

Objectifs

- Décrire les bonnes pratiques pour organiser les données afin que les ordinateurs puissent en faire la meilleure utilisation.

Point clé

- Une bonne organisation des données est la base de tout projet de recherche.

Une bonne organisation des données est la base de votre projet de recherche . La plupart des chercheurs disposent de données ou effectuent la saisie de données dans des feuilles de calcul . Les tableurs sont des interfaces graphiques très utiles pour concevoir des tableaux de données et gérer des fonctions de contrôle qualité de données très basiques. Voir aussi @Broman : 2018.

Aperçu de la feuille de calcul

Les feuilles de calcul sont utiles pour la saisie de données. Nous avons donc beaucoup de données dans des feuilles de calcul. Une grande partie de votre temps en tant que chercheur sera consacrée à cette étape de « gestion des données ». Ce n’est pas le plus amusant, mais c’est nécessaire. Nous vous apprendrons comment réfléchir à l’organisation des données et quelques pratiques pour une gestion plus efficace des données.

Ce que cette leçon ne vous apprendra pas

- Comment faire des statistiques dans une feuille de calcul

- Comment faire un graphique dans une feuille de calcul

- Comment écrire du code dans des tableurs

Si vous cherchez à faire cela, une bonne référence est Head First Excel, publié par O’Reilly.

Pourquoi n’enseignons-nous pas l’analyse de données dans des feuilles de calcul

L’analyse de données dans des feuilles de calcul nécessite généralement beaucoup de travail manuel. Si vous souhaitez modifier un paramètre ou exécuter une analyse avec un nouvel ensemble de données, vous devez généralement tout refaire à la main. (Nous savons que vous pouvez créer des macros, mais voir le point suivant.)

Il est également difficile de suivre ou de reproduire des analyses statistiques ou graphiques effectuées dans des tableurs lorsque vous souhaitez revenir à votre travail ou que quelqu’un vous demande des détails sur votre analyse.

De nombreux tableurs sont disponibles. Étant donné que la plupart des participants utilisent Excel comme tableur principal, cette leçon utilisera des exemples Excel. Un tableur gratuit qui peut également être utilisé est LibreOffice. Les commandes peuvent différer un peu selon les programmes, mais l’idée générale est la même.

Les tableurs englobent de nombreuses choses que nous devons être en mesure de faire en tant que chercheurs. Nous pouvons les utiliser pour :

- La saisie des données

- L’organisation des données

- Extraire des sous-ensembles et trier des données

- Des statistiques

- Visualiser des données

Les tableurs utilisent des tableaux pour représenter et afficher les données. Les données formatées sous forme de tableaux sont également le thème principal de ce chapitre, et nous verrons comment organiser les données en tableaux de manière standardisée pour assurer une analyse efficace en aval.

Défi : Discutez des points suivants avec votre voisin

- Avez-vous utilisé des feuilles de calcul, dans vos recherches, vos cours, ou à la maison ?

- Quel type d’opérations effectuez-vous dans des feuilles de calcul ?

- Selon vous, pour lesquels les feuilles de calcul sont-elles utiles ?

- Avez-vous accidentellement fait quelque chose dans un tableur qui vous a rendu frustré ou triste ?

Problèmes avec les feuilles de calcul

Les feuilles de calcul sont utiles pour la saisie de données, mais en réalité, nous avons tendance à utiliser des tableurs pour bien plus que la saisie de données. Nous les utilisons pour créer des tableaux de données pour les publications, pour générer des statistiques récapitulatives et faire des graphiques.

Générer des tableaux pour des publications dans une feuille de calcul n’est pas optimal - souvent, lors du formatage d’un tableau de données, nous rapportons les principales statistiques récapitulatives d’une manière qui n’est pas vraiment destinée à être lue comme des données, et implique souvent un formatage spécial (fusion de cellules, création de bordures, préférences esthétiques pour les couleurs, etc.). Nous vous conseillons d’effectuer ce genre d’opération au sein de votre logiciel d’édition de documents.

Les deux dernières applications, la génération de statistiques et de graphiques, doivent être utilisées avec précaution : en raison de la nature graphique et glisser-déposer des tableurs, il peut être très difficile, voire impossible, de retracer vos pas (et encore plus de retracer ceux de quelqu’un d’autre), en particulier si vos statistiques ou graphiques nécessitent que vous fassiez des calculs plus complexes. De plus, en effectuant des calculs dans une feuille de calcul, il est facile d’appliquer accidentellement une formule légèrement différente à plusieurs cellules adjacentes. Lorsque vous utilisez un programme de statistiques basé sur une ligne de commande comme R ou SAS, il est pratiquement impossible d’appliquer un calcul à une observation de votre ensemble de données mais pas à une autre, sauf si vous le faites exprès.

Utiliser des feuilles de calcul pour la saisie et le nettoyage des données

Dans cette leçon, nous supposerons que vous utilisez très probablement Excel comme tableur principal - il en existe d’autres (gnumeric, Calc d’OpenOffice), et leurs fonctionnalités sont similaires, mais Excel semble être le programme le plus utilisé par les biologistes et les chercheurs en biomédical.

Dans cette leçon, nous allons parler de :

- Formatage de tableaux de données dans des feuilles de calcul

- Problèmes de formatage

- Exportation des données

Formatage des tableaux de données dans des feuilles de calcul

Questions

- Comment formater les données dans des feuilles de calcul pour une utilisation efficace des données ?

Objectifs

Décrire les meilleures pratiques pour la saisie et le formatage des données dans les feuilles de calcul.

Appliquer les meilleures pratiques pour organiser les variables et les observations dans une feuille de calcul.

Points clés

Ne modifiez jamais vos données brutes. Faites toujours une copie avant d’apporter des modifications.

Gardez une trace de toutes les étapes que vous suivez pour nettoyer vos données dans un fichier texte brut.

Organisez vos données selon les principes du tidyverse (des données ordonnées).

L’erreur la plus courante est de traiter les tableurs comme des cahiers de laboratoire, c’est-à-dire de s’appuyer sur le contexte, les notes dans la marge, la disposition spatiale des données et des champs pour transmettre des informations. En tant qu’êtres humains, nous pouvons (généralement) interpréter cela, mais les ordinateurs ne voient pas les informations de la même manière, et à moins que nous expliquions à l’ordinateur ce que tout signifie (et ça peut être dur !), il ne pourra pas voir comment nos données sont reliées.

En utilisant la puissance des ordinateurs, nous pouvons gérer et analyser les données de manière beaucoup plus efficace et plus rapide, mais pour utiliser cette puissance, nous devons configurer nos données pour que l’ordinateur puisse les comprendre (et les ordinateurs sont très littéraux).

C’est pourquoi il est extrêmement important de mettre en place des tableaux bien formatés dès le départ - avant même de commencer à saisir les données de votre toute première expérience préliminaire . L’organisation des données est le fondement de votre projet de recherche. Cela peut simplifier ou complexifier le travail avec vos données tout au long de votre analyse. Ça vaut donc la peine d’y réfléchir au moment où vous effectuez votre saisie de données ou configurez votre expérience. Vous pouvez configurer les choses de différentes manières dans des feuilles de calcul, mais certains de ces choix peuvent limiter votre capacité à travailler avec les données dans d’autres programmes ou empêcher quelqu’un d’autre de travailler avec les données.

Remarque : les meilleures mises en page/formats (ainsi que les logiciels et les interfaces ) pour la saisie et l’analyse des données peuvent être différents. Il est important d’en tenir compte, et idéalement d’automatiser la conversion de l’un à l’autre.

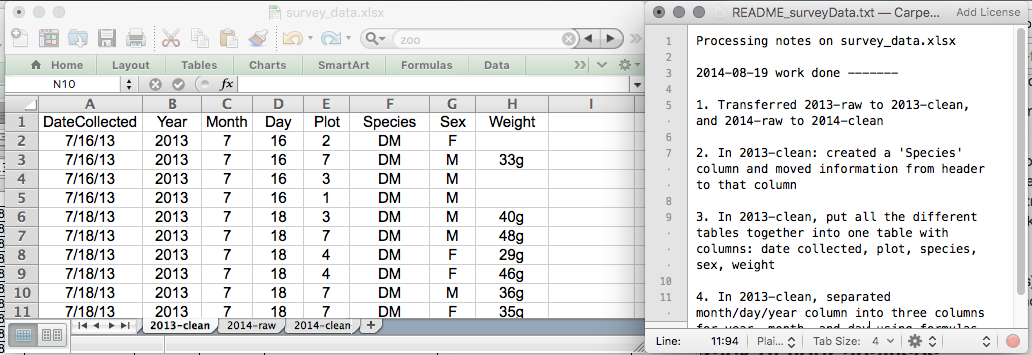

Garder une trace de vos analyses

Lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul, lors du nettoyage ou des analyses des données, il est très facile de vous retrouver avec une feuille de calcul qui semble très différente de celle avec laquelle vous avez commencée. Afin de pouvoir reproduire vos analyses ou comprendre ce que vous avez fait lorsqu’un relecteur ou un instructeur demande une analyse différente, vous devez

Créer un nouveau fichier avec vos données nettoyées ou analysées. Ne modifiez pas le jeu de données d’origine, sinon vous ne saurez jamais par où vous avez commencé !

Garder une trace des étapes que vous avez suivies lors de votre nettoyage ou de votre analyse. Vous devriez noter ces étapes comme vous le feriez pour n’importe quelle étape d’une expérience. Nous vous recommandons de le faire dans un fichier texte brut stocké dans le même dossier que le fichier de données.

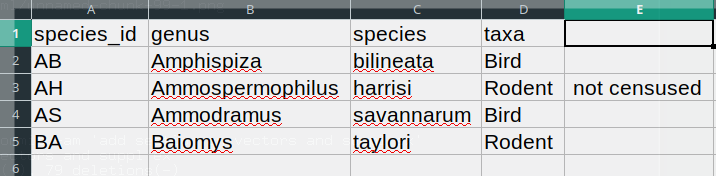

Ceci pourrait être un exemple de configuration d’une feuille de calcul :

Mettez ces principes en pratique aujourd’hui lors de vos exercices.

Bien que la gestion des versions soit hors de portée de ce cours, vous pouvez consulter la leçon Carpentries sur ‘Git’ pour découvrir comment maintenir le contrôle des versions de vos données. Voir aussi cet article de blog pour un tutoriel rapide ou @Perez-Riverol:2016 pour un cas d’utilisation plus orienté vers la recherche.

Structuration des données dans des feuilles de calcul

Les règles cardinales de l’utilisation des tableurs pour les données :

- Mettez toutes vos variables dans des colonnes - ce que vous mesurez, comme “poids” ou “température”.

- Placez chaque observation dans sa propre ligne.

- Ne combinez pas plusieurs informations dans une seule cellule. Parfois cela semble n’être qu’une seule information, mais demandez-vous si c’est la seule façon dont vous voulez utiliser ou trier ces données.

- Laissez les données brutes telles quelles - ne les modifiez pas !

- Exportez les données nettoyées dans un format texte tel que le format CSV (comma-separated values - valeurs séparées par des virgules). Cela garantit que n’importe qui peut utiliser les données et c’est requis par la plupart des référentiels de données.

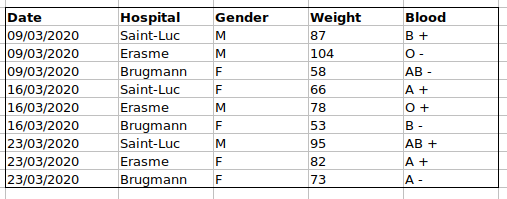

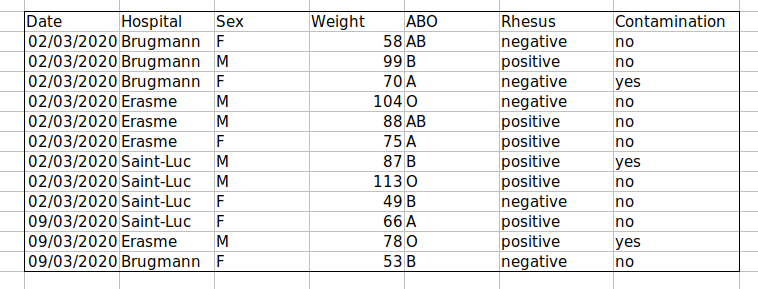

Par exemple, nous disposons de données provenant de patients ayant visité plusieurs hôpitaux à Bruxelles, en Belgique. La date de la visite, l’hôpital, le sexe, le poids et le groupe sanguin des patients ont été enregistrés.

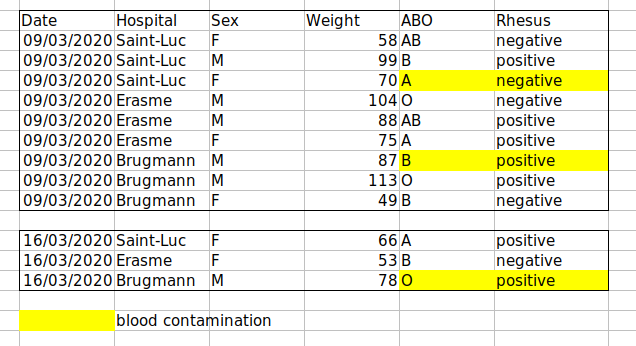

Si nous enregistrions les données comme ceci :

le problème est que les groupes sanguins ABO et le rhésus sont dans

la même colonne Blood. Donc, si on voulait examiner toutes

les observations du groupe A ou examiner les distributions de poids par

groupe ABO, il serait difficile de le faire en utilisant cette

configuration de données. Si à la place nous mettions les groupes ABO et

le rhésus dans des colonnes différentes, vous voyez que ce serait

beaucoup plus facile.

Une règle importante lors de la création d’une feuille de données est que les colonnes sont utilisées pour les variables et les lignes sont utilisées pour les observations :

- les colonnes sont des variables

- les lignes sont des observations

- les cellules sont des valeurs individuelles

Défi : Nous allons prendre un jeu de données désordonné et décrire comment nous allons le nettoyer.

Téléchargez un jeu de données désordonné en cliquant sur ici.

Ouvrez les données dans un tableur.

Vous pouvez voir qu’il y a deux onglets. Les données contiennent diverses variables cliniques enregistrées dans divers hôpitaux bruxellois lors des première et deuxième vagues du COVID-19 en 2020. Comme vous pouvez le constater, les données ont été enregistrées différemment lors des vagues de mars et novembre. Vous êtes désormais la personne en charge de ce projet et vous souhaitez pouvoir commencer à analyser les données.

Avec la personne à côté de vous, identifiez ce qui ne va pas avec cette feuille de calcul. Discutez également des étapes que vous devriez suivre pour nettoyer les onglets de la première et de la deuxième vague, et pour les rassembler tous dans une seule feuille de calcul.

Important : N’oubliez pas notre premier conseil : pour créer un nouveau fichier (ou onglet) pour les données nettoyées, ne modifiez jamais vos données (brutes) d’origine.

Après avoir effectué cet exercice, nous discuterons en groupe de ce qui n’allait pas avec ces données et de la manière dont vous pourriez y remédier.

Défi : Une fois que vous avez nettoyé les données, répondez aux questions suivantes :

- Combien d’hommes et de femmes ont participé à l’étude ?

- Combien de personnes des groupes A, AB et B ont été testés ?

- Idem, mais sans tenir compte des échantillons contaminés ?

- Combien de personnes des rhésus + et - ont été testés ?

- Combien de donneurs universels (O-) ont été testés ?

- Quel est le poids moyen des hommes AB ?

- Combien d’échantillons ont été testés dans les différents hôpitaux ?

Une excellente référence, en particulier en ce qui concerne les scripts R est l’article Tidy Data @Wickham:2014.

Erreurs courantes dans les feuilles de calcul

Questions

- Quels sont les problèmes courants liés au formatage des données dans les feuilles de calcul et comment pouvons-nous les éviter ?

Objectifs

- Reconnaître et résoudre les problèmes courants de formatage des feuilles de calcul.

Points clés

- Éviter d’utiliser plusieurs tableaux dans une même feuille de calcul.

- Éviter de répartir les données sur plusieurs onglets.

- Enregistrer les zéros comme des zéros.

- Utilisez une valeur vide appropriée pour enregistrer les données manquantes.

- N’utilisez pas de formatage pour transmettre des informations ou pour donner une jolie apparence à votre feuille de calcul.

- Placez les commentaires dans une colonne séparée.

- Enregistrez les unités dans les en-têtes de colonnes.

- Incluez une seule information dans une cellule.

- Évitez les espaces, les chiffres et les caractères spéciaux dans les en-têtes de colonnes.

- Évitez les caractères spéciaux dans vos données.

- Enregistrez les métadonnées dans un fichier texte brut séparé.

Il y a quelques erreurs potentielles à surveiller dans vos propres données ainsi que dans les données de vos collaborateurs ou d’Internet. Si vous êtes conscient des erreurs et de l’effet négatif possible sur l’analyse des données en aval et l’interprétation des résultats, cela pourrait vous motiver ainsi que les membres de votre projet à essayer de les éviter. Apporter de petits changements à la façon dont vous formatez vos données dans des feuilles de calcul peut avoir un grand impact sur l’efficacité et la fiabilité en matière de nettoyage et d’analyse des données.

- Utilisation de plusieurs tables

- Utilisation de plusieurs onglets

- Zéros non remplis

- Utilisation de valeurs vides problématiques

- Utilisation du formatage pour transmettre des informations

- Utilisation du formatage pour rendre la feuille de calcul jolie

- Commentaires ou unités dans des cellules

- Plusieurs informations dans une cellule

- Utilisation de noms de champs problématiques

- Utilisation de caractères spéciaux dans les données

- Inclusion de métadonnées dans le tableau de données

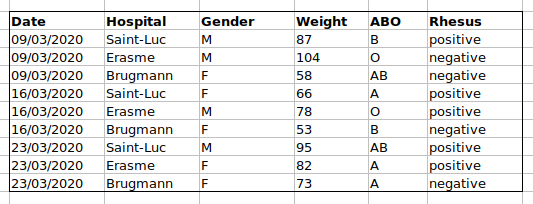

Utilisation de plusieurs tables

Une stratégie courante consiste à créer plusieurs tableaux de données dans une seule feuille de calcul . Cela perturbe l’ordinateur, alors ne faites pas ça ! Lorsque vous créez plusieurs tableaux dans une même feuille de calcul, vous établissez de fausses associations entre les éléments pour l’ordinateur, qui considère chaque ligne comme une observation. Vous utilisez également potentiellement le même nom de champ à plusieurs endroits, ce qui rendra plus difficile le nettoyage de vos données dans un format utilisable. L’exemple ci-dessous illustre ce problème :

Dans l’exemple ci-dessus, l’ordinateur verra (par exemple) la ligne 4 et supposera que toutes les colonnes A-AF font référence au même échantillon. Cette ligne représente en fait quatre échantillons distincts (échantillon 1 pour chacune des quatre dates de collecte différentes - 29 mai, 12 juin, 19 juin et 26 juin), ainsi que quelques statistiques récapitulatives calculées (une moyenne (avr) et une erreur type de mesure (SEM)) pour deux de ces échantillons. D’autres lignes posent également problème.

Utilisation de plusieurs onglets

Mais qu’en est-il des onglets du classeur ? Cela semble être un moyen simple d’organiser les données, n’est-ce pas ? Eh bien, oui et non. Lorsque vous créez des onglets supplémentaires, vous ne permettez pas à l’ordinateur de voir les connexions dans les données qui s’y trouvent (vous devez introduire des fonctions spécifiques à l’application de feuille de calcul ou des scripts pour garantir cette connexion). Supposons, par exemple, que vous créiez un onglet séparé pour chaque jour où vous prenez une mesure.

Ce n’est pas une bonne pratique pour deux raisons :

vous êtes plus susceptible d’ajouter accidentellement des incohérences à vos données si à chaque fois que vous prenez une mesure, vous commencez à enregistrer les données dans un nouvel onglet, et

Même si vous parvenez à empêcher toute incohérence, vous vous ajoutez une étape supplémentaire avant même d’analyser les données car vous devrez combiner ces données en une seule table de données. Vous devrez indiquer explicitement à l’ordinateur comment combiner les onglets - et si les onglets ne sont pas formatés de manière cohérente, vous devrez peut-être même le faire manuellement.

La prochaine fois que vous saisirez des données et que vous créerez un autre onglet ou un autre tableau, demandez-vous si vous pourriez éviter d’ajouter cet onglet en ajoutant une autre colonne à votre feuille de calcul d’origine. Nous avons utilisé plusieurs onglets dans notre exemple de fichier de données désordonné, mais vous avez maintenant vu comment vous pouvez réorganiser vos données pour regrouper les onglets.

Votre feuille de calcul peut devenir très longue au cours de l’expérience. Cela rend plus difficile la saisie des données si vous ne voyez pas vos en-têtes en haut de la feuille de calcul mais ne répétez pas votre ligne d’en-tête. Ceux-ci peuvent facilement être mélangés aux données, entraînant des problèmes plus tard. À la place, vous pouvez geler les en-têtes de la colonne afin qu’ils restent visibles même lorsque vous disposez d’une feuille de calcul comportant beaucoup de lignes.

Zéros non remplis

Il se peut que lorsque vous mesurez quelque chose, il s’agisse généralement d’un zéro, par exemple le nombre de fois qu’un lapin est observé dans l’enquête. Pourquoi s’embêter à écrire le chiffre zéro dans cette colonne, alors qu’il s’agit majoritairement de zéros ?

Cependant, il existe une différence entre un zéro et une cellule vide dans une feuille de calcul. Pour l’ordinateur, un zéro est en réalité une donnée. Vous l’avez mesuré ou compté. Une cellule vide signifie qu’elle n’a pas été mesurée et l’ordinateur l’interprétera comme une valeur inconnue (également appelée valeur vide ou valeur manquante).

Les feuilles de calcul ou les programmes statistiques interpréteront probablement mal les cellules vides que vous envisagez d’être des zéros. En n’entrant pas la valeur de votre observation, vous dites à votre ordinateur de représenter ces données comme inconnues ou manquantes (vides). Cela peut entraîner des problèmes lors des calculs ou analyses ultérieurs. Par exemple, la moyenne d’un ensemble de nombres qui comprend une seule valeur vide est toujours vide (car l’ordinateur ne peut pas deviner la valeur des observations manquantes). À cause de cela, il est très important d’enregistrer les zéros comme des zéros et vraiment les données manquantes comme des valeurs vides.

Utilisation de valeurs vides problématiques

Exemple : utiliser -999 ou d’autres valeurs numériques (ou zéro) pour représenter les données manquantes.

Solutions:

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les valeurs vides sont représentées différemment dans un jeu de données. Parfois, des valeurs vides déroutantes sont automatiquement enregistrées à partir de l’appareil de mesure. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais cela peut être résolu lors du nettoyage des données avec un outil comme OpenRefine avant l’analyse. D’autres fois, différentes valeurs vides sont utilisées pour transmettre différentes raisons pour lesquelles les données ne sont pas là. Il s’agit d’une information importante à capturer, mais elle utilise en fait une seule colonne pour capturer deux informations. Comme pour l’utilisation du formatage pour transmettre des informations, il serait bon de créer une nouvelle colonne comme “data_missing” et utiliser cette colonne pour capturer les différentes raisons.

Quelle que soit la raison, c’est un problème si des données inconnues ou manquantes sont enregistrées comme -999, 999 ou 0.

De nombreux programmes statistiques ne reconnaitront pas qu’ils sont censés représenter des valeurs manquantes. La façon dont ces valeurs sont interprétées dépendra du logiciel que vous utilisez pour analyser vos données. Il est essentiel d’utiliser un indicateur clairement défini et cohérent pour les valeurs vides.

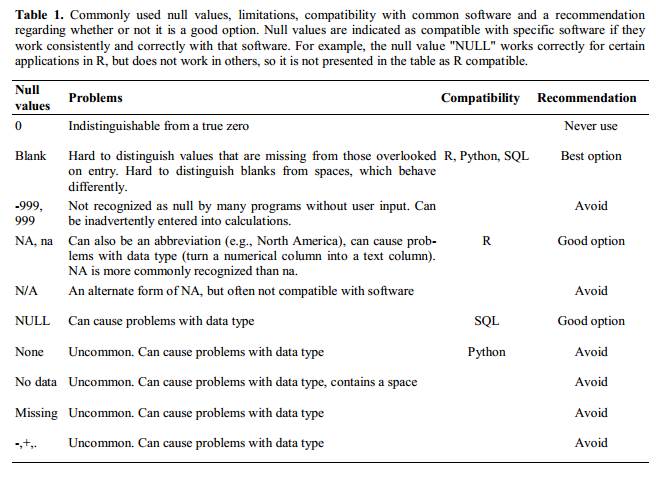

Les blancs (pour la plupart des applications) et NA (pour R) sont de bons choix. @White : 2013 explique les bons choix pour indiquer des valeurs vides pour différentes applications logicielles dans leur article :

Utilisation du formatage pour transmettre des informations

Exemple : mise en évidence des cellules, des lignes ou des colonnes qui doivent être exclues d’une analyse, en laissant des lignes vides pour indiquer séparations dans les données.

Solution : créer un nouveau champ pour coder les données qui doivent être exclues.

Utilisation du formatage pour rendre la feuille de calcul jolie {#formatting_pretty}

Exemple : fusion de cellules.

Solution : Si vous ne faites pas attention, le formatage d’une feuille de calcul pour qu’elle soit plus esthétique peut compromettre la capacité de votre ordinateur à voir les associations dans les données. Les cellules fusionnées rendront vos données illisibles par les logiciels de statistiques. Pensez à restructurer vos données de telle manière que vous n’aurez pas besoin de fusionner des cellules pour organiser vos données.

Commentaires ou unités dans des cellules

La plupart des logiciels d’analyse ne peuvent pas voir les commentaires Excel ou LibreOffice, et serait embrouillé par les commentaires placés dans vos cellules de données. Comme décrit ci-dessus pour le formatage, créez un autre champ si vous devez ajouter des notes aux cellules. De même, n’incluez pas d’unités dans les cellules : idéalement, toutes les mesures que vous placez dans une colonne devraient être dans la même unité , mais si pour une raison quelconque ce n’est pas le cas, créez un autre champ et spécifient les unités dans lesquelles se trouve la cellule.

Plusieurs informations dans une cellule

Exemple : Enregistrement des groupes sanguins ABO et rhésus dans une seule cellule, tels que A+, B+, A-, …

Solution : N’incluez pas plus d’une information dans une cellule . Cela limitera les façons dont vous pourrez analyser vos données. Si vous avez besoin de ces deux mesures, concevez votre feuille de calcul pour inclure ces informations. Par exemple, incluez une colonne pour le groupe ABO et une pour le rhésus.

Utilisation de noms de champs problématiques {#field_name}

Choisissez des noms de champs descriptifs, mais veillez à ne pas inclure d’espaces, de chiffres ou de caractères spéciaux de quelque nature que ce soit. Les espaces peuvent être mal interprétés par les parseurs qui utilisent des espaces comme délimiteurs et certains programmes n’aiment pas les noms de champs qui sont des chaînes de caractères commençant par nombres.

Les tirets bas (_) sont une bonne alternative aux

espaces. Pensez à écrire les noms en camel case (comme ceci :

SampleFileName) pour améliorer la lisibilité de. N’oubliez pas que les

abréviations qui ont un sens pour le moment ne seront peut-être pas si

évidentes dans 6 mois, mais n’en faites pas trop avec des noms qui sont

excessivement longs. L’inclusion des unités dans les noms de champs

évite toute confusion et permet aux autres d’interpréter facilement vos

champs.

Exemples

| Bon Nom | Bonne Alternative | Éviter |

|---|---|---|

| Max_temp_C | MaxTemp | Temp Maximale (°C) |

| Precipitations_mm | Precipitation | precmm |

| Croissance_annuelle_moyenne | CroissanceAnnuelleMoyenne | Croissance moyenne/an |

| sexe | sexe | H/F |

| poids | poids | w. |

| type_cellulaire | TypeCellulaire | Type cellulaire |

| Observation_01 | premiere_observation | 1er Obs. |

Utilisation de caractères spéciaux dans les données

Exemple : Vous traitez votre tableur comme un traitement de texte lorsque vous rédigez des notes, par exemple en copiant des données directement depuis Word ou d’autres applications.

Solution : Il s’agit d’une stratégie courante. Par exemple, lorsqu’ils écrivent un texte plus long dans une cellule, les utilisateurs incluent souvent des sauts de ligne, des tirets cadratins, etc. dans leur feuille de calcul. De même, lors de la copie de données à partir d’applications telles que Word, le formatage et les caractères non standard (tels que les guillemets alignés à gauche et à droite et les accents) sont inclus. Lors de l’exportation de ces données dans un environnement de codage/statistique ou dans une base de données relationnelle, des choses dangereuses peuvent se produire, comme des lignes coupées en deux et des erreurs d’encodage générées.

La meilleure pratique consiste à éviter d’ajouter des caractères tels que des nouvelles lignes, des tabulations et des accents. En d’autres termes, traitez une cellule de texte comme s’il s’agissait d’un simple formulaire web qui ne peut contenir que du texte et des espaces.

Inclusion de métadonnées dans le tableau de données

Exemple : Vous ajoutez une légende en haut ou en bas de votre tableau de données expliquant la signification des colonnes, les unités, les exceptions, etc.

Solution : L’enregistrement des données sur vos données (“métadonnées”) est essentiel. Il se peut que vous connaissiez parfaitement votre jeu de données pendant que vous les collectez et les analysez, mais il y a peu de chances que vous vous souveniez encore que la variable “sglmemgp” signifie membre unique d’un groupe, par exemple, ou de l’algorithme exact que vous avez utilisé pour transformer une variable ou en créer une dérivée, après quelques mois, un an ou plus.

De plus, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles d’autres personnes pourraient vouloir examiner ou utiliser vos données : pour comprendre vos conclusions, pour vérifier vos conclusions, pour examiner la publication que vous avez soumise, pour reproduire vos résultats, pour concevoir une étude similaire, ou même archiver vos données pour y accéder et réutiliser par d’autres. Bien que les données numériques soient par définition lisibles par machine, comprendre leur signification est un travail pour les êtres humains. L’importance de documenter vos données pendant la phase de collecte et d’analyse de votre recherche ne doit pas être sous-estimée, surtout si votre recherche doit faire partie du dossier scientifique.

Cependant, les métadonnées ne doivent pas être contenues dans le fichier de données lui-même. Contrairement à un tableau dans un article ou un fichier supplémentaire, les métadonnées (sous forme de légendes) ne doivent pas être incluses dans un fichier de données puisque ces informations ne sont pas des données, et leur inclusion peut perturber la façon dont les programmes informatiques interprètent votre fichier de données. Les métadonnées doivent plutôt être stockées dans un fichier distinct dans le même dossier que votre fichier de données, de préférence au format texte brut avec un nom qui l’associe clairement à votre fichier de données. Parce que les fichiers de métadonnées sont au format texte libre, ils vous permettent également d’encoder des commentaires, des unités, des informations sur la façon dont les valeurs vides sont encodées, etc. qui sont importants pour documenter vos données, mais peuvent perturber le formatage de votre fichier de données.

De plus, les métadonnées au niveau d’un fichier ou de la base de données décrivent comment les fichiers qui constituent le jeu de données sont liés les uns aux autres ; dans quel format ils se trouvent ; et s’ils remplacent ou sont remplacés par les fichiers précédents. Un fichier readme.txt au niveau du dossier est la manière classique de répertorier tous les fichiers et dossiers d’un projet.

(Texte sur les métadonnées adapté du cours en ligne Research Data MANTRA par EDINA et Data Library, Université d’Édimbourg. MANTRA est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.)

Exporter des données

Question

- Comment pouvons-nous exporter des données à partir de feuilles de calcul d’une manière utile pour les applications en aval ?

Objectifs

- Stocker les données des feuilles de calcul dans des formats de fichiers universels.

- Exporter les données d’une feuille de calcul vers un fichier CSV.

Points clés

Les données stockées dans des formats de feuilles de calcul courants ne seront souvent pas lues correctement dans un logiciel d’analyse de données, introduisant des erreurs dans vos données.

L’exportation de données à partir de feuilles de calcul vers des formats tels que CSV ou TSV les met dans un format qui peut être utilisé de manière cohérente par la plupart des programmes.

Le stockage des données avec lesquelles vous allez travailler pour

vos analyses dans le format de fichier Excel par défaut

(*.xls ou *.xlsx - selon la version d’Excel )

n’est pas une bonne idée. Pourquoi ?

Parce qu’il s’agit d’un format propriétaire, et qu’il est possible que dans le futur, la technologie n’existera pas (ou devienne suffisamment rare) pour rendre l’ouverture du fichier peu pratique, voire impossible.

D’autres logiciels de tableur peuvent ne pas être en mesure d’ouvrir les fichiers enregistrés dans un format Excel propriétaire.

Différentes versions d’Excel peuvent gérer les données différemment, entraînant des incohérences. Les dates sont un exemple bien documenté d’incohérences dans le stockage de données.

Enfin, de plus en plus de revues et d’organismes de financement vous demandent de déposer vos données dans un dépôt de données, et la plupart d’entre eux n’acceptent pas le format Excel. Les données doivent être dans l’un des formats discutés ci-dessous.

Les points ci-dessus s’appliquent également à d’autres formats tels que les formats open data utilisés par LibreOffice/Open Office. Ces formats ne sont pas statiques et ne sont pas analysés de la même manière par différents logiciels.

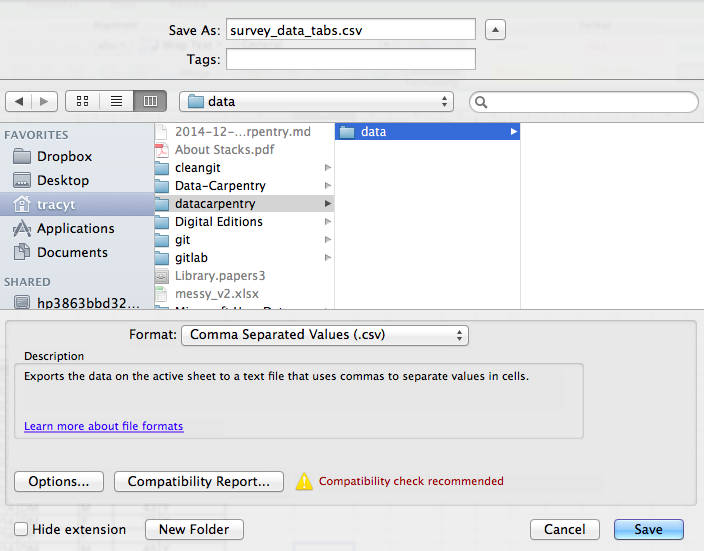

Le stockage des données dans un format universel, ouvert et statique aidera à résoudre ce problème. Essayez les valeurs délimitées par des tabulations (tab separated values ou TSV) ou délimitées par des virgules (comma separated values ou CSV). Les fichiers CSV sont des fichiers texte simples où les colonnes sont séparées par des virgules, d’où “comma separated values” ou CSV. L’avantage d’un fichier CSV par rapport à un Excel/SPSS/etc. est que nous pouvons ouvrir et lire un fichier CSV en utilisant à peu près n’importe quel logiciel, y compris des éditeurs de texte brut comme TextEdit ou NotePad. Les données d’un fichier CSV peuvent également être facilement importées dans d’autres formats et environnements, tels que SQLite et R. Nous ne sommes pas limités à une certaine version d’un certain programme coûteux lorsque nous travaillons avec des fichiers CSV, c’est donc un bon format avec lequel travailler pour une interopérabilité et une durabilité maximale. La plupart des tableurs peuvent facilement enregistrer au format texte délimité comme CSV, bien qu’ils puissent vous avertir lors de l’exportation du fichier.

Pour enregistrer un fichier que vous avez ouvert dans Excel au format CSV :

- Dans le menu supérieur, sélectionnez “Fichier” et “Enregistrer sous”.

- Dans le champ “Format”, dans la liste, sélectionnez “délimité par

des virgules” (

*.csv). - Vérifiez le nom du fichier et l’emplacement où vous souhaitez l’enregistrer et cliquez sur “Enregistrer”.

Une remarque importante pour la rétrocompatibilité : vous pouvez ouvrir les fichiers CSV dans Excel !

Une note sur R et xls : Il existe des

packages R qui peuvent lire les fichiers xls (ainsi que les

feuilles de calcul Google). Il est même possible d’accéder à différentes

feuilles de calcul des documents xls.

Mais

- certains d’entre eux ne fonctionnent que sous Windows.

- cela équivaut à remplacer une exportation (simple mais manuelle)

vers

csvpar une complexité/dépendance supplémentaire dans le code R d’analyse des données. - les meilleures pratiques en matière de formatage des données s’appliquent toujours.

- Y a-t-il vraiment une bonne raison pour laquelle

csv(ou un format similaire) n’est pas adéquat ?

Mises en garde concernant les virgules

Dans certains jeux de données, les valeurs des données elles-mêmes peuvent inclure des virgules (,). Dans ce cas, le logiciel que vous utilisez (y compris Excel) affichera très probablement de manière incorrecte les données en colonnes. En effet, les virgules qui font partie des valeurs de données seront interprétées comme des délimiteurs.

Par exemple, nos données pourraient ressembler à ceci :

species_id,genus,species,taxa

AB,Amphispiza,bilineata,Bird

AH,Ammospermophilus,harrisi,Rodent, not censused

AS,Ammodramus,savannarum,Bird

BA,Baiomys,taylori,RodentDans l’enregistrement “AH, Ammospermophilus, harrisi, Rodent, not censused”, la valeur pour « taxons » comprend une virgule (“Rodent, not censused”). Si nous essayons de lire ce qui précède dans Excel (ou un autre tableur), nous obtiendrons quelque chose comme ceci :

La valeur de « taxons » a été divisée en deux colonnes (au lieu d’être placée dans une seule colonne “D”). Cela peut se propager à un certain nombre d’autres erreurs. Par exemple, la colonne supplémentaire sera interprétée comme une colonne avec de nombreuses valeurs manquantes (et sans en-tête approprié). En plus de cela, la valeur dans la colonne “D” pour l’enregistrement de la ligne 3 (donc celle où la valeur de “taxons” contenait la virgule) est désormais incorrecte.

Si vous souhaitez stocker vos données au format csv et

vous attendez à ce que vos valeurs de données contiennent des virgules,

vous pouvez éviter le problème évoqué ci-dessus en mettant les valeurs

entre guillemets (““). En appliquant cette règle, nos données pourraient

ressembler à ceci :

species_id,genus,species,taxa

"AB","Amphispiza","bilineata","Bird"

"AH","Ammospermophilus","harrisi","Rodent, not censused"

"AS","Ammodramus","savannarum","Bird"

"BA","Baiomys","taylori","Rodent"Désormais, l’ouverture de ce fichier en tant que “csv” dans Excel n’entraînera pas une colonne supplémentaire, car Excel n’utilisera que des virgules qui se trouvent en dehors des guillemets comme caractères de délimitation.

Alternativement, si vous travaillez avec des données contenant des virgules, vous devrez probablement utiliser un autre délimiteur lorsque vous travaillerez dans une feuille de calcul 1. Dans ce cas, pensez à utiliser des tabulations comme délimiteur et à travailler avec des fichiers TSV. Les fichiers TSV peuvent être exportés à partir de feuilles de calcul de la même manière que les fichiers CSV.

Si vous travaillez avec un jeu de données déjà existant dans lequel les valeurs de données ne sont pas incluses entre “” mais qui ont à la fois des virgules comme délimiteurs et faisant partie de valeurs de données, vous êtes potentiellement confronté à un problème majeur avec le nettoyage des données. Si le jeu de données que vous traitez contient des centaines ou des milliers d’enregistrements, les nettoyer manuellement (soit en supprimant les virgules des valeurs de données, soit en mettant les valeurs entre guillemets - ““) non seulement va prendre des heures et des heures, mais peut finir par vous amener à introduire accidentellement de nombreuses erreurs.

Le nettoyage des jeux de données est l’un des problèmes majeurs dans de nombreuses disciplines scientifiques. L’approche dépend presque toujours du contexte particulier. Cependant, il est recommandé de nettoyer les données de manière automatisée, par exemple en écrivant et en exécutant un script. Des leçons Python et R vous donneront les bases pour développer des compétences permettant de créer des scripts pertinents.

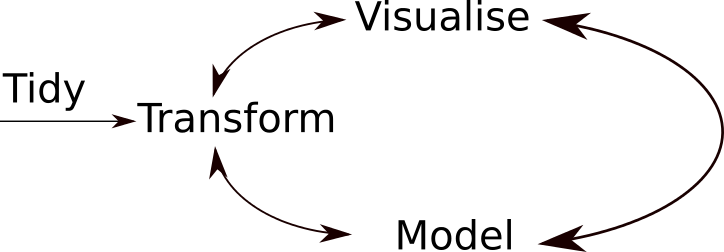

Résumé

Un workflow typique d’analyse de données est illustré dans la figure ci-dessus, où les données sont transformées, visualisées et modélisées à plusieurs reprises. Cette itération est répétée plusieurs fois jusqu’à ce que les données soient comprises. Cependant, dans de nombreux cas réels, la majorité du temps est consacré au nettoyage et à la préparation des données, plutôt qu’à leur analyse et à leur compréhension.

Un workflow d’analyse de données agile, avec plusieurs itérations rapides du cycle transformation/visualisation/modèle, n’est possible que si les données sont formatées de manière prévisible et que l’on peut raisonner sur les données sans avoir à les regarder et/ou à les corriger.

Key Points

- Une bonne organisation des données est la base de tout projet de recherche.

Ceci est particulièrement pertinent dans les pays européens où la virgule est utilisée comme séparateur décimal. Dans de tels cas, le séparateur de valeurs par défaut dans un fichier csv sera le point-virgule (;), ou les valeurs seront systématiquement entre guillemets.↩︎

Content from R et RStudio

Last updated on 2025-05-05 | Edit this page

Estimated time: 30 minutes

Overview

Questions

- Que sont R et RStudio ?

Objectives

- Décrire le principe des scripts RStudio, de la console, de l’environnement et des panneaux de visualisation.

- Organiser les fichiers et les répertoires d’une même série d’analyses en projet R et comprendre le but du répertoire de travail.

- Utiliser l’interface d’aide intégrée de RStudio pour rechercher des informations sur les fonctions R.

- Montrer comment fournir suffisamment d’informations pour faciliter le dépannage par la communauté des utilisateurs R.

Cet épisode est basé sur la leçon Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists de Data Carpentries.

Qu’est-ce que R ? Qu’est-ce que RStudio ?

Le terme R est utilisé pour désigner le langage de programmation, l’environnement de calcul statistique et le logiciel qui interprète les scripts écrits à l’aide de celui-ci.

RStudio est fréquemment utilisé pour écrire des scripts R et pour interagir avec le logiciel R 1. R doit être préalablement installé sur votre ordinateur pour que RStudio puisse fonctionner correctement.

La RStudio IDE Cheat Sheet fournit davantage d’informations que ce qui sera couvert dans cet épisode et peut être utile pour apprendre les raccourcis clavier et découvrir de nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi apprendre R ?

R utilise peu de “clic-bouton”, ce qui est une bonne chose

La courbe d’apprentissage en R est probablement plus complexe qu’avec un autre logiciel. Par contre, les résultats des analyses effectuées ne découleront pas d’une succession de commandes en clic-bouton (que l’on risque d’oublier) mais d’une série de commandes écrites. L’énorme avantage est que si vous souhaitez refaire votre analyse parce que vous avez par exemple collecté davantage de données, vous n’aurez pas besoin de vous rappeler sur quel bouton vous avez cliqué, ni dans quel ordre, pour obtenir vos résultats ; il vous suffira de re-exécuter votre script.

Travailler avec des scripts clarifie les étapes utilisées dans vos analyses, et le code que vous écrivez peut être relu par quelqu’un d’autre qui pourrait le commenter et repérer les erreurs.

Travailler avec des scripts vous force à bien comprendre ce que vous faites. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension des méthodes que vous utilisez.

Le code R est idéal pour la reproductibilité

La reproductibilité signifie que quelqu’un d’autre (ou vous-même!) peut obtenir les mêmes résultats à partir du même jeu de données en utilisant le même code.

R s’intègre à d’autres outils pour générer des manuscrits ou des rapports à partir de votre code. Si vous collectez davantage de données ou si vous corrigez une erreur dans votre jeu de données, les chiffres et les tests statistiques de votre rapport sont mis à jour automatiquement.

De plus en plus de revues scientifiques et d’agences de financement exigent que les analyses soient reproductibles. Savoir utiliser R sera donc un avantage.

R est interdisciplinaire et extensible

Plus de 10 000 packages 2 (paquets) peuvent être installés pour étendre les capacités de R. Les approches statistiques de nombreuses disciplines scientifiques peuvent donc être combinées, ce qui permet d’optimiser le cadre analytique nécessaire à l’analyse de vos données. Par exemple, R propose des packages pour l’analyse d’images, de données géographiques, de séries chronologiques, pour l’analyse de génétique de population et bien plus encore.

, the Comprehensive R Archive Network. From the R Journal, Volume 10/2, December 2018.](../fig/cran.png)

R fonctionne quel que soit la forme et la taille des données

R fonctionne aussi bien sur des petits que sur des gros jeux de données (pouvant contenir des millions de lignes).

R est conçu pour l’analyse des données. Ce langage utilise des structures de données particulières ainsi que certains types de données qui facilitent la gestion des données, comme les données manquantes ou les variables catégorielles .

R peut se connecter à des feuilles de calcul, à des bases de données et à de nombreux autres formats de données, sur votre ordinateur ou sur le Web.

R génère des graphiques de haute qualité

Les fonctionnalités graphiques de R sont étendues. Elles permettent d’ajuster n’importe quel aspect d’une figure pour transmettre efficacement le message des données.

La communauté R est grande et accueillante

Des milliers de personnes utilisent R quotidiennement. Beaucoup d’entre elles sont prêtes à vous aider via des listes de diffusion et des sites Web tels que Stack Overflow, ou sur le . Ces larges communautés d’utilisateurs recouvrent des domaines spécialisés tels que la bioinformatique. Un des sous-ensembles de la communauté R est Bioconductor, un projet scientifique pour l’analyse et la compréhension de données biologiques . Cet atelier a d’ailleurs été développé par des membres de la communauté Bioconductor ; pour plus d’informations, veuillez consulter l’atelier complémentaire “The Bioconductor Project”.

R est non seulement gratuit, mais également open source et multiplateforme

N’importe qui peut inspecter le code source pour voir comment R fonctionne. Grâce à cette transparence, il y a moins de risques d’erreurs, et si vous (ou quelqu’un d’autre) en trouvez, vous pouvez signaler et corriger des bugs.

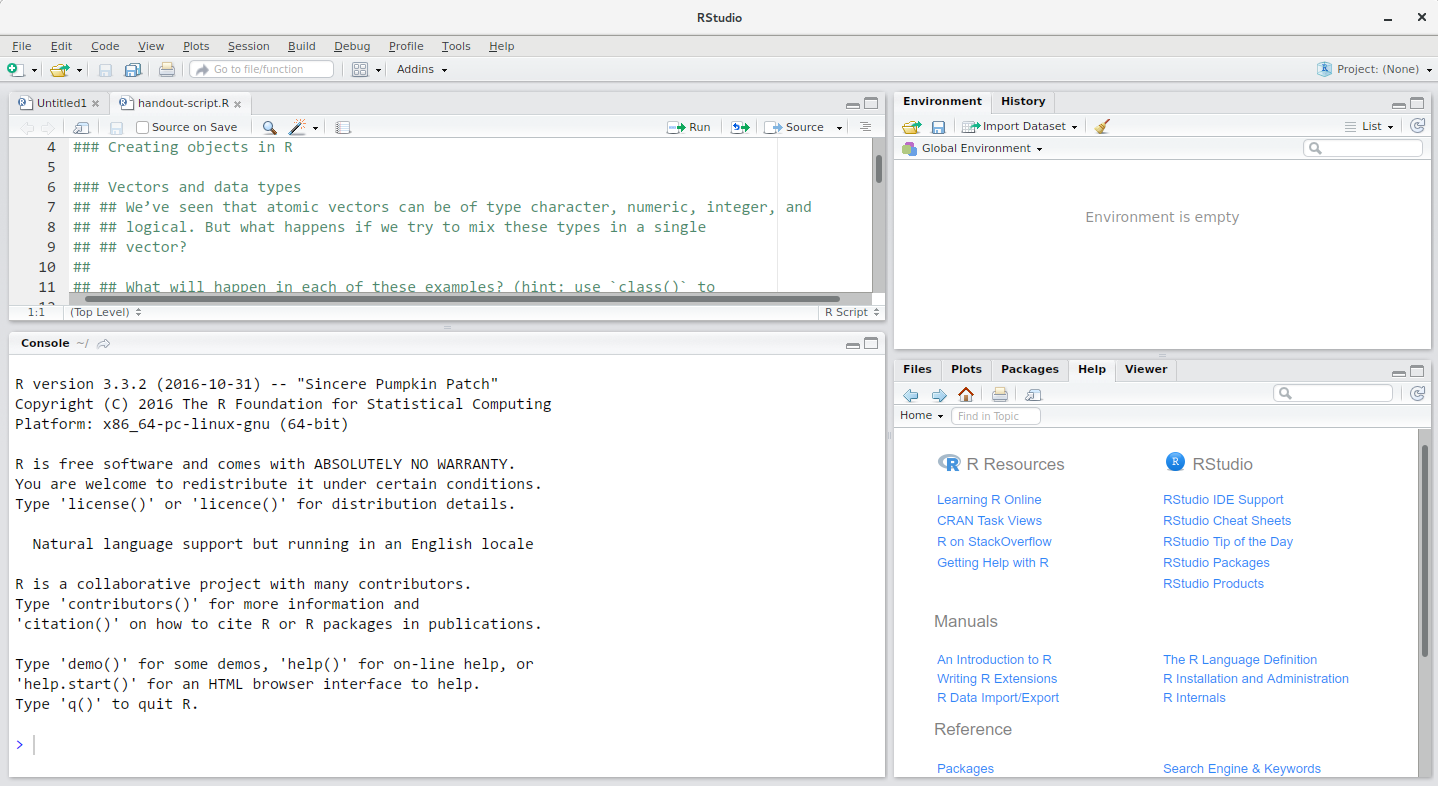

RStudio

Commençons par découvrir RStudio, qui est un environnement de développement intégré (IDE) permettant de travailler avec R.

Le produit open source RStudio IDE est gratuit sous la license . L’IDE RStudio est également disponible avec une licence commerciale et une assistance prioritaire par courrier électronique de Posit, Inc.

Nous utiliserons l’IDE RStudio pour écrire du code, parcourir les fichiers sur notre ordinateur, inspecter les variables que nous allons créer et visualiser les graphiques que nous allons générer. RStudio peut également être utilisé pour d’autres choses (par exemple, le contrôle de version, le développement de packages, l’écriture d’applications Shiny) que nous n’aurons pas l’occasion d’aborder pendant cet atelier.

La fenêtre RStudio est divisée en 4 “Volets” :

- la Source de vos scripts et documents (en haut à gauche, dans la mise en page par défaut )

- votre Environnement/Historique (en haut à droite),

- vos Fichiers/Graphiques/Packages/Aide/Visionneuse (en bas à droite), et

- la R Console (en bas à gauche).

L’emplacement de ces volets et leur contenu peuvent être

personnalisés (voir le menu ,

Outils -> Options globales -> Disposition des volets).

L’un des avantages de l’utilisation de RStudio est que toutes les informations dont vous avez besoin pour écrire du code sont disponibles dans la même fenêtre. De plus, avec de nombreux raccourcis, avec les couleurs associées aux différents types de variables, et grâce à la complétion automatique RStudio facilite l’écriture de code et le rend moins sujet aux erreurs.

Mise en place

Il est recommandé de conserver l’ensemble des données, d’analyses et de textes relatifs à un même projet dans un seul et même dossier, appelé répertoire de travail. Tous les scripts de ce dossier peuvent alors utiliser des chemins relatifs qui indiquent où se trouvent les différents fichiers dans le projet (par opposition aux chemins absolus, qui pointent vers l’endroit où se trouvent les fichiers sur un ordinateur spécifique). Travailler de cette façon permet de pouvoir facilement déplacer le projet sur votre ordinateur ou de le partager avec d’autres, sans vous soucier de savoir si les scripts sous-jacents fonctionneront toujours.

RStudio fournit un ensemble d’outils via son interface “Projets”, qui non seulement crée un répertoire de travail pour vous, mais mémorise également son emplacement (vous permettant d’y accéder rapidement). Ceci permet aussi d’éventuellement conserver les paramètres personnalisés et les fichiers ouverts pour faciliter la reprise du travail après une pause. Suivez les étapes de création d’un “Projet R” pour ce tutoriel ci-dessous.

- Démarrez RStudio.

- Dans le menu « Fichier », cliquez sur « Nouveau projet ». Choisissez

Nouveau répertoire, puisNouveau projet. - Entrez un nom pour ce nouveau dossier (ou “répertoire”) et

choisissez un emplacement pratique pour celui-ci. Ce sera votre

répertoire de travail pour cette session (ou tout le

cours) (par exemple,

bioc-intro). - Cliquez sur « Créer un projet ».

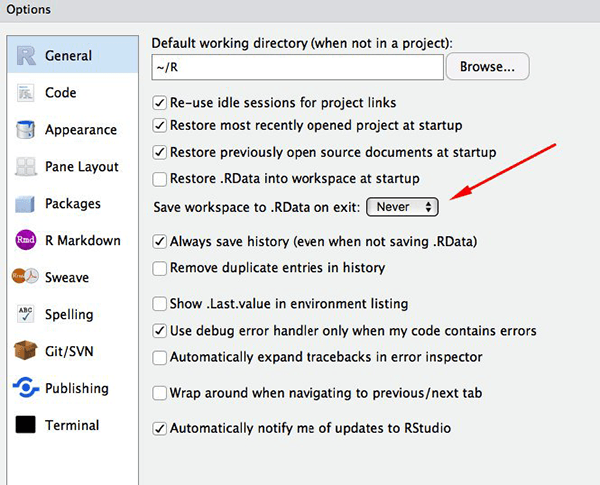

- (Facultatif) Définissez les préférences sur « Jamais » pour enregistrer l’espace de travail dans RStudio.

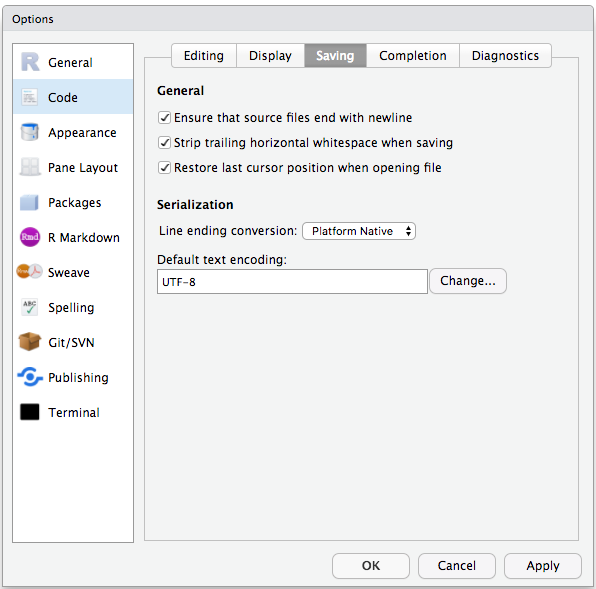

Les préférences par défaut de RStudio fonctionnent généralement bien, mais il vaut mieux éviter d’enregistrer l’espace de travail dans .RData, surtout si vous travaillez avec des jeux de données volumineux. Pour désactiver cela, allez dans Outils –> « Options globales » et sélectionnez l’option « Jamais » pour « Enregistrer l’espace de travail dans .RData » à la sortie.

Pour éviter les problèmes d’encodage des caractères entre Windows et d’autres systèmes d’exploitation, nous allons utiliser UTF-8 par défaut :

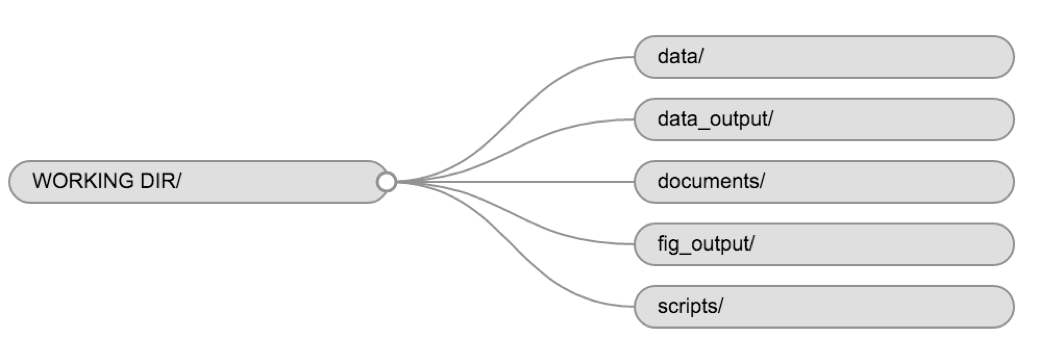

Organiser votre répertoire de travail

L’utilisation d’une structure de dossiers cohérente pour vos différents projets vous aidera à être organisés et facilitera également la recherche/le classement des éléments à l’avenir. Ce peut être particulièrement utile lorsque vous avez plusieurs projets. En général, vous pouvez créer des répertoires (dossiers) pour les scripts, données et documents.

-

data/Utilisez ce dossier pour stocker vos données brutes et les données intermédiaires que vous pourriez avoir besoin de créer lors d’une analyse particulière. Par souci de transparence et pour pouvoir retracer l’origine et la provenance des données, vous devez toujours conserver une copie (accessible) des données brutes et effectuer le nettoyage et le prétraitement de vos données autant que possible par programmation (c’est-à-dire avec scripts, plutôt que manuellement) . Séparer les données brutes des données traitées est également une bonne idée. Par exemple, vous pourriez vouloir conserver les fichiersdata/raw/tree_survey.plot1.txtet...plot2.txtdans un dossier séparé d’un fichierdata/processed/tree.survey.csvqui est, lui, un fichier processé qui a été généré par le scriptscripts/01.preprocess.tree_survey.R. -

documents/serait typiquement l’endroit où conserver les plans, les brouillons, ou d’autre types de textes. -

scripts/(ousrc) serait l’emplacement où sauvegarder les scripts correspondant différentes analyses ou visualisations, et potentiellement un dossier séparé pour vos fonctions (nous y reviendrons plus tard).

Ces dossiers devraient être la structure de base de votre répertoire de travail, auquel vous souhaiterez peut-être ajouter des répertoires ou sous-répertoires supplémentaires en fonction des besoins de votre projet. .

Pour ce cours, nous aurons besoin d’un dossier data/

pour stocker nos données brutes, nous utiliserons un dossier

data_output/ lorsque nous exporterons des données sous

forme de fichiers CSV et nous créerons un dossier

fig_output/ pour y mettre les figures que nous allons

enregistrer.

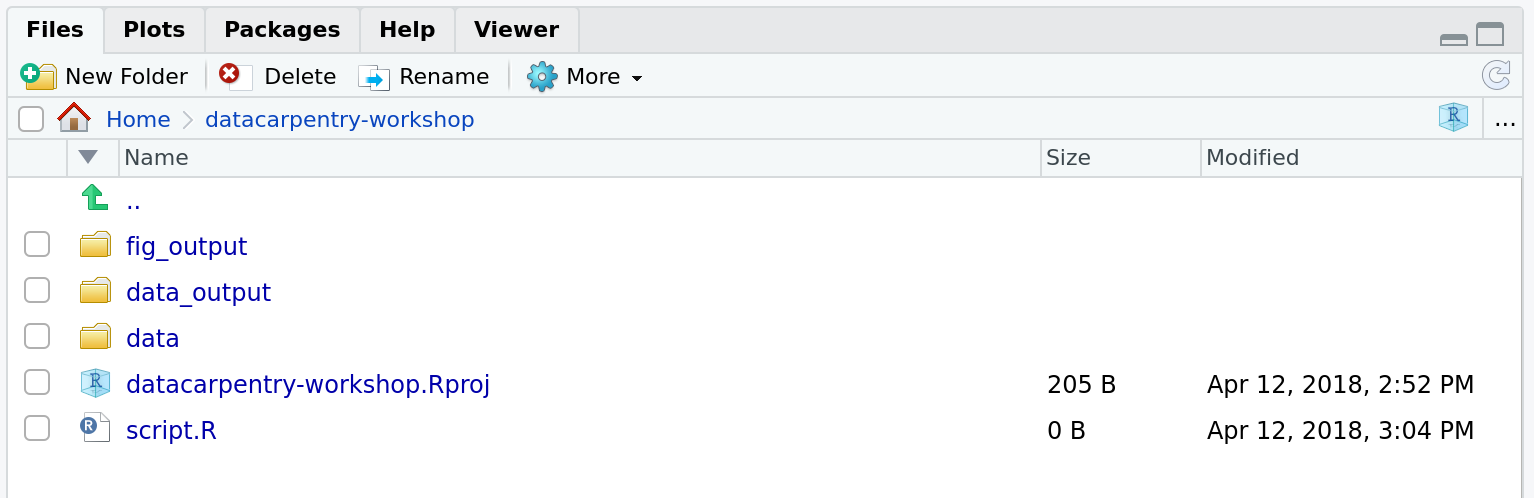

Défi : créer la structure de répertoires de votre projet

Sous l’onglet “Fichiers” à droite de l’écran, cliquez sur “Nouveau

dossier” et créez un dossier nommé “data” dans votre répertoire de

travail nouvellement créé (par exemple, “~/bioc-intro/data”). Vous

pouvez également taper dir.create("data") sur votre console

R. Répétez ces opérations pour créer un dossier

data_output/ et un fig_output.

Nous allons conserver le script à la racine de notre répertoire de travail car nous n’allons utiliser qu’un seul fichier et cela facilitera les choses.

Votre répertoire de travail devrait maintenant ressembler à ceci :

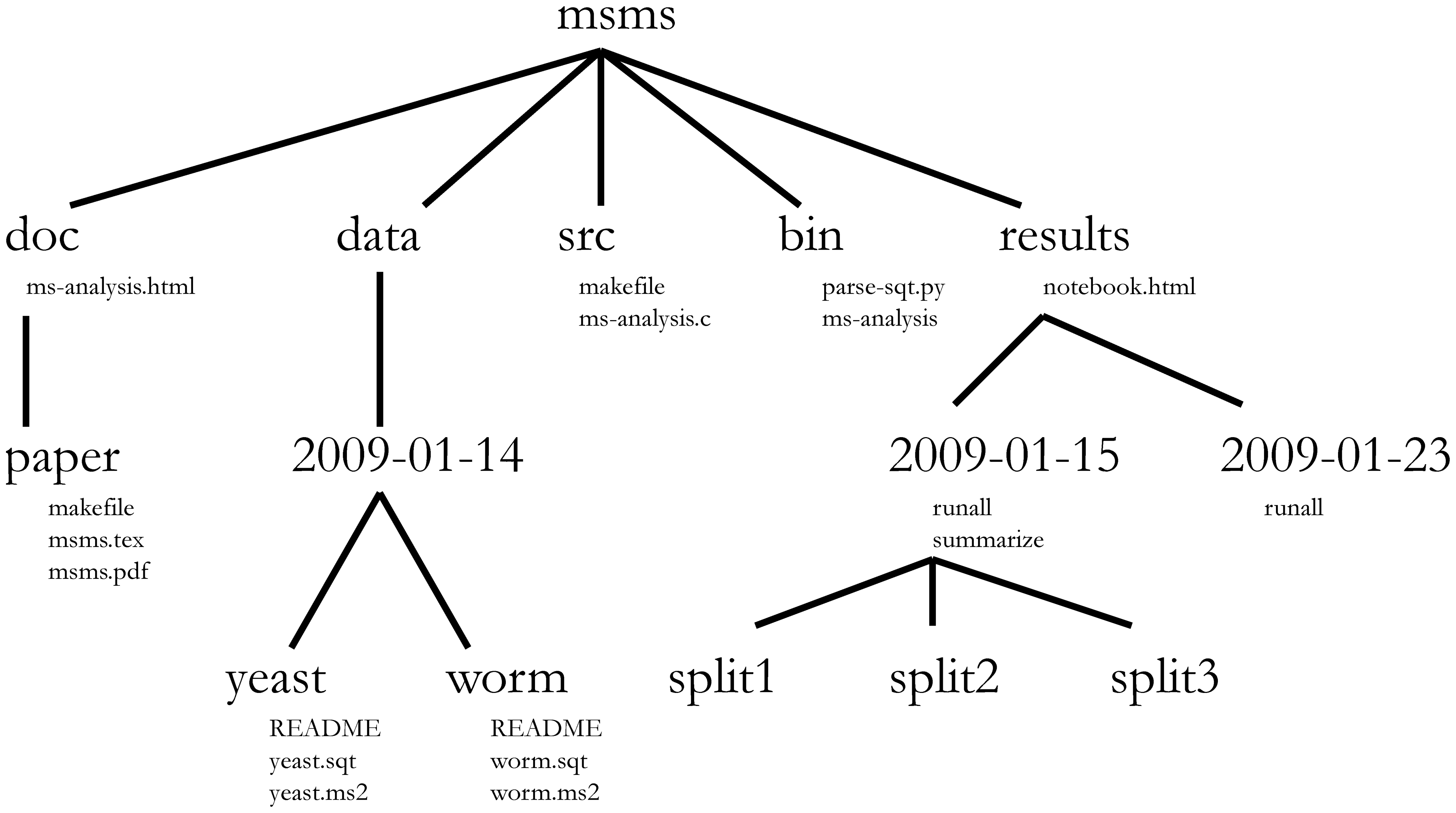

La gestion de projet s’applique évidemment aussi aux projets de bioinformatique 3. William Noble (@Noble:2009) propose la structure de répertoires suivante :

Les noms de répertoires sont en gros caractères et les noms de fichiers sont en caractères plus petits . Seul un sous-ensemble des fichiers est affiché ici. Notez que les dates sont formatées en

<Année>-<mois>-<jour>afin qu’elles puissent être triées par ordre chronologique. Le code sourcesrc/ms-analysis.cest compilé pour créerbin/ms-analysiset est documenté dansdoc/ms-analysis.html. Les fichiersREADMEdans les répertoires de données précisent qui a téléchargé les données, à partir de quelle URL, et à quelle date . Le scriptresults/2009-01-15/runallgénère automatiquement les trois sous-répertoires split1, split2 et split3, correspondant à des validation croisées de 3 sous-ensembles. Le scriptbin/parse-sqt.pyest appelé par le scriptrunall.

Un répertoire de projet bien défini et bien documenté doit permettre à quelqu’un qui n’est pas familier avec le projet 4 de :

comprendre en quoi consiste le projet, quelles données sont disponibles, quelles analyses ont été effectuées et quels résultats ont été produits

et surtout de répéter l’analyse à nouveau - avec de nouvelles données ou en modifiant certains paramètres d’analyse .

Le répertoire de travail

Le répertoire de travail est un concept important à comprendre. C’est l’endroit à partir duquel R recherchera et enregistrera les fichiers. Lorsque vous écrivez du code pour votre projet, il doit faire référence à des fichiers en relation avec la racine de votre répertoire de travail et n’a besoin que de fichiers au sein de cette structure .

L’utilisation de projets RStudio facilite cela et garantit que votre

répertoire de travail est correctement défini. Si vous avez besoin de le

vérifier, vous pouvez utiliser getwd(). Si par hasard votre

répertoire de travail n’est pas celui qu’il devrait être, vous pouvez le

changer dans RStudio en y accédant via le navigateur de fichiers, puis

en cliquant sur l’icône representant un engrenage bleu, et sélectionner

Définir comme répertoire de travail. Vous pouvez également

utiliser setwd("/path/to/working/directory") pour

réinitialiser votre répertoire de travail. Cependant, vos scripts ne

doivent pas inclure cette ligne car elle échouera sur l’ordinateur de

quelqu’un d’autre.

Exemple

Le schéma ci-dessous représente le répertoire de travail

bioc-intro avec les sous-répertoires data et

fig_output, et 2 fichiers dans ce dernier :

bioc-intro/data/

/fig_output/fig1.pdf

/fig_output/fig2.pngSi on était dans le répertoire de travail, on pourrait faire

référence au fichier fig1.pdf en utilisant le chemin

relatif bioc-intro/fig_output/fig1.pdf ou le chemin absolu

/home/user/bioc-intro/fig_output/fig1.pdf.

Si nous étions dans le répertoire data, nous

utiliserions le chemin relatif ../fig_output/fig1.pdf ou le

même chemin absolu

/home/user/bioc-intro /fig_output/fig1.pdf.

Interagir avec R

La base de la programmation est que nous écrivons les instructions que l’ordinateur doit faire, puis nous demandons à l’ordinateur de les suivre . Nous écrivons, ou codons, des instructions dans R car c’est un langage commun que l’ordinateur et nous pouvons comprendre. Nous appelons les instructions commandes et nous demandons à l’ordinateur de les suivre en exécutant (ou en runnant) ces commandes.

Il existe deux manières principales d’interagir avec R : en utilisant la console ou en utilisant des scripts (fichiers texte brut contenant votre code). Le volet de la console (dans RStudio, le panneau inférieur gauche) est l’endroit où les commandes écrites en langage R peuvent être saisies et exécutées immédiatement par l’ordinateur. C’est également là que les résultats seront affichés pour les commandes exécutées. Vous pouvez taper des commandes directement dans la console et appuyer sur « Entrée » pour exécuter ces commandes , mais elles seront oubliées lorsque vous fermerez la session.

Parce que nous voulons que notre code et notre flux de travail soient reproductibles, il est préférable de taper les commandes souhaitées dans l’éditeur de script et d’enregistrer le script . De cette façon, il existe un enregistrement complet de ce que nous avons fait, et n’importe qui (y compris nous-même !) pourra reproduire facilement les résultats sur n’importe quel ordinateur. Notez cependant que le simple fait de taper les commandes dans le script ne les exécute pas automatiquement - elles doivent quand même être envoyées à la console pour exécution.

RStudio vous permet d’exécuter des commandes directement depuis

l’éditeur de script en utilisant le raccourci Ctrl +

Entrée (sur Mac, Cmd + Return

fonctionnera également). La commande sur la ligne actuelle du script

(indiquée par le curseur) ou toutes les commandes dans le texte qui sont

sélectionnées seront envoyées à la console et exécutées lorsque vous

appuyez sur Ctrl + Entrer. Vous pouvez trouver

d’autres raccourcis clavier dans cette aide-mémoire RStudio sur l’IDE

RStudio .

Lors de votre analyse, il est possible qu’à un moment donné vous

souhaitiez vérifier le contenu d’une variable ou la structure d’un

objet, sans nécessairement vouloir sauvergarder cette commande dans

votre script. Vous pouvez taper ces commandes et les exécuter

directement dans la console. RStudio fournit les raccourcis

Ctrl + 1 et Ctrl + 2

vous permettant de passer entre le script et les volets de la console

.

Si R est prêt à accepter les commandes, la console R affiche une

invite ‘>’. S’il reçoit une commande (en tappant, en faisant un

copié-collé ou en l’envoyant à partir de l’éditeur de script avec

Ctrl + Entrer), R va essayer de l’exécuter, et

lorsqu’il sera prêt, R affichera les résultats et une nouvelle invite

‘>’ apparaîtra.

Si R attend toujours que vous saisissiez plus de données parce que ce n’est pas encore terminé, la console affichera une invite « + ». Cela signifie que vous n’avez pas fini de saisir une commande complète. Ceci peut arriver s’il manque par exemple une parenthèse ou un guillemet. Lorsque cela se produit et que vous pensez avoir fini de taper votre commande, cliquez dans la fenêtre de la console et appuyez sur « Échap » ; cela annulera la commande incomplète et vous ramènera à l’invite ‘>’.

Comment en savoir plus pendant et après le cours ?

Le matériel que nous aborderons au cours de ce cours vous donnera un premier aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser R pour analyser vos données. Cependant, vous devrez en apprendre davantage pour effectuer des opérations avancées telles que nettoyer votre jeu de données, utiliser des méthodes statistiques, ou créer de superbes graphiques5. La meilleure façon de devenir efficace et compétent en R, comme avec tout autre outil, est de l’utiliser pour répondre à de vraies questions de recherche. En tant que débutant, il peut sembler intimidant de devoir écrire un script à partir de zéro, et étant donné que de nombreuses personnes rendent leur code disponible en ligne, modifiant le code existant pour répondre à vos objectifs. cela pourrait vous permettre de démarrer plus facilement.

Cherche de l’aide

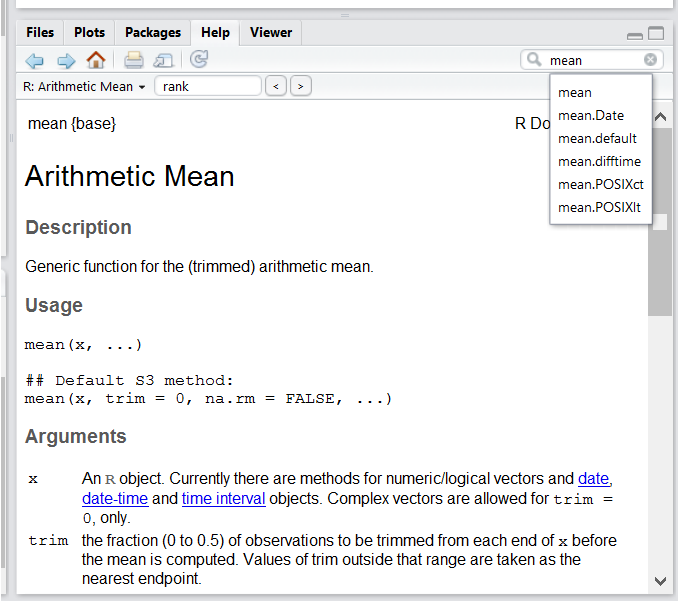

Utilisez l’interface d’aide intégrée de RStudio pour rechercher plus d’informations sur les fonctions R.

L’un des moyens les plus rapides d’obtenir de l’aide consiste à utiliser l’interface d’aide RStudio . Ce panneau par défaut se trouve dans le panneau inférieur droit de RStudio. Comme le montre la capture d’écran, en tapant le mot “Mean”, RStudio essaie également de donner un certain nombre de suggestions qui pourraient vous intéresser . La description s’affiche alors dans la fenêtre d’affichage .

Je connais le nom de la fonction que je souhaite utiliser, mais je ne sais pas comment l’utiliser

Si vous avez besoin d’aide à propos d’une fonction spécifique, par

exemple barplot(), vous pouvez taper :

R

?barplot

Si vous avez juste besoin de vous rappeler les noms des arguments, vous pouvez utiliser :

R

args(lm)

Je veux utiliser une fonction qui fait X, il doit y avoir une fonction pour ça mais je ne sais pas laquelle…

Si vous recherchez une fonction pour effectuer une tâche

particulière, vous pouvez utiliser la fonction

help.search(), qui est appelée par le double point

d’interrogation ??. Cependant, cela ne recherche dans les

packages installés que les pages d’aide avec une correspondance avec

votre demande de recherche.

R

??kruskal

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser le site Web rdocumentation.org qui recherche dans les fichiers d’aide de tous les packages disponibles.

Enfin, une recherche générique sur Google ou sur Internet “R <task>” vous enverra souvent soit à la documentation du package appropriée, soit à un forum utile où quelqu’un d’autre a déjà posé votre question.

Je suis coincé… Je reçois un message d’erreur que je ne comprends pas

Commencez par rechercher le message d’erreur sur Google. Cela ne fonctionne cependant pas toujours très bien car souvent, les développeurs de packages s’appuient sur la détection d’erreurs fournie par R. Vous vous retrouvez avec des messages d’erreur généraux qui pourraient ne pas être très utiles pour diagnostiquer un problème (par exemple “indice hors limites”). Si le message est très générique, vous pouvez également inclure le nom de la fonction ou du package que vous utilisez dans votre requête.

Cependant, vous devriez vérifier Stack Overflow. Recherchez en

utilisant la balise [r]. La plupart des questions ont déjà

reçu une réponse, mais le défi consiste à utiliser les bons mots clés

dans la recherche pour trouver les réponses :

http://stackoverflow.com/questions/tagged/r

L’Introduction à R peut sembler compliquée pour les personnes ayant peu d’expérience en programmation, mais c’est une bonne base pour tenter comprendre les fondements du langage R.

La section FAQ R est également assez technique mais elle est riche et regorge d’informations utiles.

Demander de l’aide

La clé pour recevoir de l’aide de quelqu’un est qu’il comprenne rapidement votre problème. Vous devez faire en sorte qu’il soit aussi simple que possible d’identifier où pourrait se situer le problème.

Essayez d’utiliser les mots corrects pour décrire votre problème. Par exemple, un package n’est pas la même chose qu’une librairie. La plupart des gens comprendront ce que vous vouliez dire, mais d’autres ont des sentiments très forts à propos de la différence de sens. Le point clé est que cela peut rendre les choses déroutantes pour les personnes qui essaient de vous aider. Soyez aussi précis que possible lorsque vous décrivez votre problème.

Si possible, essayez de réduire ce qui ne fonctionne pas à un exemple simple et reproductible. Si vous pouvez reproduire le problème en utilisant une petite table de données au lieu de celui de 50 000 lignes et 10 000 colonnes, fournissez le petit avec la description de votre problème. Essayez aussi de généraliser ce que vous faites afin que les personnes qui ne connaissent pas grand chose à votre domaine puissent également comprendre la question. Par exemple, au lieu d’utiliser un sous-ensemble de votre ensemble de données réel, créez un petit (3 colonnes, 5 lignes) générique. Pour plus d’informations sur la façon d’écrire un exemple reproductible, voir cet article de Hadley Wickham.

Pour partager un objet avec quelqu’un d’autre, s’il est relativement

petit, vous pouvez utiliser la fonction dput(). Elle

produira du code R qui pourra être utilisé pour recréer exactement le

même objet que celui en mémoire :

R

## iris is an example data frame that comes with R and head() is a

## function that returns the first part of the data frame

dput(head(iris))

OUTPUT

structure(list(Sepal.Length = c(5.1, 4.9, 4.7, 4.6, 5, 5.4),

Sepal.Width = c(3.5, 3, 3.2, 3.1, 3.6, 3.9), Petal.Length = c(1.4,

1.4, 1.3, 1.5, 1.4, 1.7), Petal.Width = c(0.2, 0.2, 0.2,

0.2, 0.2, 0.4), Species = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L,

1L), levels = c("setosa", "versicolor", "virginica"), class = "factor")), row.names = c(NA,

6L), class = "data.frame")Si l’objet est plus grand, vous pouvez fournir le fichier brut (c’est-à-dire votre fichier CSV) avec votre script jusqu’au point d’erreur (après avoir supprimé tout ce qui n’est pas pertinent pour votre problème). Alternativement, si votre question n’est pas liée à un jeu de données en particulier, vous pouvez enregistrer n’importe quel objet R dans un fichier[^export] :

R

saveRDS(iris, file="/tmp/iris.rds")

Le contenu de ce fichier ne sera cependant pas lisible directement et

ne pourra pas être publié directement sur Stack Overflow. Il pourra par

contre être envoyé à quelqu’un par email qui pourra le lire avec la

commande readRDS() (dans ce cas-ci, le fichier téléchargé

est censé se trouver dans un dossier Téléchargements du

répertoire personnel de l’utilisateur) :

R

some_data <- readRDS(file="~/Downloads/iris.rds")

Dernier point, mais non des moindres, incluez toujours le

résultat de la fonction sessionInfo() car elle

fournit des informations essentielles concernant votre plate-forme, les

versions de R et des packages que vous avez utilisé ainsi que

d’autres informations qui peuvent être importantes pour comprendre votre

problème.

R

sessionInfo()

OUTPUT

R version 4.5.0 (2025-04-11)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

Running under: Ubuntu 24.04.2 LTS

Matrix products: default

BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.12.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.12.0 LAPACK version 3.12.0

locale:

[1] LC_CTYPE=C.UTF-8 LC_NUMERIC=C LC_TIME=C.UTF-8

[4] LC_COLLATE=C.UTF-8 LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES=C.UTF-8

[7] LC_PAPER=C.UTF-8 LC_NAME=C LC_ADDRESS=C

[10] LC_TELEPHONE=C LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

time zone: Asia/Tokyo

tzcode source: system (glibc)

attached base packages:

[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

loaded via a namespace (and not attached):

[1] compiler_4.5.0 tools_4.5.0 knitr_1.50 xfun_0.52 evaluate_1.0.3Où demander de l’aide ?

- La personne assise à côté de vous pendant le cours. N’hésitez pas à à comparer vos réponses, et demander de l’aide.

- De même si un gentil collègue a plus d’expérience que vous, n’hésitez pas à le solliciter, il pourra peut-être vous aider.

- Stack Overflow : si votre question n’a pas reçu de réponse auparavant et est bien conçue, il y a de fortes chances que vous obteniez un réponse en moins de 5 minutes. N’oubliez pas de suivre leurs directives sur la manière de poser une bonne question.

- La liste de diffusion R-help : elle est lue par un grand nombre de personnes (dont la plupart des l’équipe principale de R), beaucoup de gens y publient des messages, mais le ton peut être assez sec, et il n’est pas toujours très accueillant pour les nouveaux utilisateurs. Si votre question est valide, vous avez de bonnes chances d’obtenir une réponse très rapidement, mais ne vous attendez pas à ce que celle-ci arrive avec formules de politesse. Ici plus qu’ailleurs, veillez à utiliser un vocabulaire précis (sinon vous pourriez obtenir une réponse signalant l’utilisation de mots incorrects plutôt que la réponse attendue). Vous aurez également plus de succès si votre question concerne une fonction de base plutôt qu’un package spécifique.

- Si votre question concerne un package spécifique, vérifiez

s’il existe une liste de diffusion dédiée à celui-ci. Habituellement, il

est inclus dans le fichier DESCRIPTION du package et est accessible en

utilisant

packageDescription("name-of-package"). Vous pouvez également essayer d’envoyer un e-mail directement à l’auteur du package ou d’ouvrir un ticket sur le référentiel de code (par exemple, GitHub). - Il existe également quelques listes de diffusion thématiques (Système d’information géographique SIG, phylogénétique, etc…), la liste complète se trouve ici.

Autres ressources

Le Guide de publication pour les listes de diffusion R.

-

Comment demander de l’aide R

directives utiles.

Ce billet de blog de Jon Skeet contient des conseils relativement complets sur la façon de poser des questions liées à la programmation.

Le package reprex est très utile pour créer des exemples reproductibles lorsque vous demandez de l’aide. Le lien « Comment poser des questions pour qu’elles obtiennent de réponses » de la communauté rOpenSci (lien Github et enregistrement vidéo ) comprend une présentation du package reprex et de sa philosophie.

Packages R

Chargement des paquets

Comme nous l’avons vu plus haut, les packages R jouent un

rôle essentiel dans R. Pour bénéficier des fonctionnalités d’un

package, il faut qu’il soit préalablement installé et chargé.

Cela se fait avec la fonction library(). Ci-dessous, nous

chargeons ggplot2.

R

library("ggplot2")

Installation des packages

The Comprehensive R Archive Network (CRAN) heberge de

nombreux packages. Ceux qui sont disponibles sur CRAN peuvent

être installés avec la fonction install.packages().

Ci-dessous, nous installons par exemple le package

dplyr que nous découvrirons plus tard.

R

install.packages("dplyr")

Cette commande installera le package dplyr

ainsi que toutes ses dépendances, c’est à dire tous les

packages sur lesquels il s’appuie pour fonctionner.

Un autre source majeure de packages R est gérée par Bioconductor. Packages

Bioconductor sont gérés et installés à l’aide d’un package dédié, à

savoir BiocManager, qui peut être installé à partir de CRAN

avec

R

install.packages("BiocManager")

Des packages spécifiques tels que SummarizedExperiment

(nous l’utiliserons plus tard), DESeq2 (pour l’analyse

RNA-Seq) et tout autre package Bioconductor ou CRAN peuvent

ensuite être installés avec BiocManager::install.

R

BiocManager::install("SummarizedExperiment")

BiocManager::install("DESeq2")

Par défaut, BiocManager::install()examinera également

tous vos packages installés et vérifiera si des versions plus récentes

sont disponibles. S’il y en a, il vous les montrera et vous demandera si

vous souhaitez « Mettre à jour tout/certains/aucun ? . Bien que vous

deviez vous efforcer de disposer des dernières versions des

packages, en pratique, nous vous recommandons de ne les mettre

à jour que lors d’une nouvelle session R avant le chargement des

packages.

Key Points

- Commencez à utiliser R et RStudio

Au lieu d’utiliser R directement en ligne de commande à partir de la console . Il existe d’autres logiciels d’interface avec R, mais RStudio est particulièrement bien adapté aux débutants tout en proposant de nombreuses fonctionnalités très avancées.↩︎

Ce sont des modules complémentaires qui confèrent à R de nouvelles fonctionnalités, telles que l’analyse de données bioinformatiques.↩︎

Dans ce cours, nous considérons la bioinformatique comme une science des données appliquée aux données biologiques ou bio-médicales.↩︎

Cette personne pourrait être, et sera très probablement vous-même, quelques mois ou années après que les analyses aient été effectuées.↩︎

Nous présenterons ici la plupart d’entre eux (sauf les statistiques), mais nous ne parviendrons à explorer qu’une infime partie de ce qu’il est possible de faire avec R.↩︎

Content from Introduction à R

Last updated on 2025-05-05 | Edit this page

Estimated time: 120 minutes

Overview

Questions

- Premières commandes dans R

Objectives

- Définir les termes suivants relatifs à R : objet, affectation, appel, fonction, arguments, options.

- Attribuer des valeurs aux objets dans R.

- Apprendre à nommer des objets.

- Utiliser des commentaires pour informer le script.

- Résoudre des opérations arithmétiques simples dans R.

- Appeler des fonctions et utiliser des arguments pour modifier leurs options par défaut.

- Inspecter le contenu des vecteurs et manipulez leur contenu.

- Extraire un sous-ensemble ou des valeurs à partir de vecteurs.

- Analyser des vecteurs contenant des données manquantes.

Cet épisode est basé sur le cours Data Analysis and Visualization in R for Ecologists (Analyse de données et Visualisation en R pour les écologistes) de Data Carpentries.

Créer des objets dans R

En R, vous pouvez obtenir des résultats simplement en tapant des opérations mathématiques directement dans la console :

R

3 + 5

OUTPUT

[1] 8R

12 / 7

OUTPUT

[1] 1.714286Cependant, pour faire des analyses utiles et intéressantes, il est avantageux d’attribuer des valeurs à des objets. Pour créer un objet, nous devons lui donner un nom suivi de l’opérateur d’assignation `←

R

poids_kg <- 55

<- est l’opérateur d’assignation (affectation). Il

attribue des valeurs à droite aux objets à gauche. Ainsi, après avoir

exécuté x <- 3, la valeur de x est

3. La flèche peut être lue comme 3 entre

dans x. Pour des raisons historiques, vous pouvez

également utiliser = pour les assignations, mais pas dans

tous les contextes. En raison de légères

différences dans la syntaxe, une bonne pratique est de toujours

utiliser <- pour les assignations.

Dans RStudio, sur un PC, taper Alt + - (appuyer

sur Alt en même temps que la touche - ) écrira

<- en une seule frappe, tandis que taper

Option + - (appuyer sur Option en même

temps que la touche - ) fera de même sur un Mac.

Nommer les variables

Les objets peuvent avoir n’importe quel nom tel que « x », «

current_temperature » ou « subject_id ». Il est souhaitable que les noms

de vos objets soient explicites et pas trop longs. Ils ne peuvent pas

commencer par un nombre (2x n’est pas un nom valide, mais

x2 l’est). R est sensible à la casse (par exemple,

weight_kg est différent de Weight_kg).

Certains noms ne peuvent pas être utilisés car ils sont les noms de

fonctions fondamentales dans R (par exemple, if,

else, for, voir ici

pour une liste complète des noms réservés). En général, même si c’est

autorisé, il est préférable de de ne pas utiliser d’autres noms de

fonctions (par exemple, c, T,

mean, data, df,

weight). En cas de doute, consultez l’aide pour voir si le

nom est déjà utilisé. Il est également préférable d’éviter les points

(.) dans un nom d’objet comme dans my.dataset

(utilisez plutôt my_dataset par exemple). Vous remarquerez

cependant qu’il existe de nombreuses fonctions dans R avec des points

dans leurs noms. Ces noms de fonction sont conservés pour des raisons

historiques, mais comme les points ont une signification particulière en

R (pour les méthodes) et autres langages de programmation, il est

préférable de les éviter. Il est également recommandé d’utiliser des

noms pour les noms d’objets et des verbes pour les noms de fonctions. Il

est important d’être cohérent dans le style de votre code (où vous

placez les espaces, comment vous nommez les objets, etc.). L’utilisation

d’un style de codage cohérent rend votre code plus clair à lire pour vos

collaborateurs, mais aussi pour vous-même dans le futur (vous vous

remercierez plus tard). En R, il existe plusieurs guides de styles

populaires comme le guides de style de Google, du

tidyverse ou le Bioconductor

style guide. Le style Tidyverse est très complet mais peut sembler un

peu lourd au début. Vous pouvez installer le package lintr

qui vérifiera et corrigera automatiquement les problèmes ou incohérences

dans le style de votre code.

Objets et variables : ce que l’on appelle des « objets » en « R » sont connus sous le nom de « variables » dans de nombreux autres langages de programmation. Selon le contexte, « objet » et « variable » peuvent avoir des significations radicalement différentes. Cependant, dans cette leçon, les deux mots sont utilisés de manière synonyme. Pour plus d’informations voir ce lien.

Lors de l’attribution d’une valeur à un objet, R n’imprime rien dans la console. Vous pouvez forcer R à imprimer la valeur d’un objet en utilisant des parenthèses ou en tapant le nom de l’objet :

R

weight_kg <- 55 # n'imprime rien

(weight_kg <- 55) # mais mettre des parenthèses autour de l'appel imprime la valeur de `weight_kg`

OUTPUT

[1] 55R

weight_kg # et taper également le nom du objet

OUTPUT

[1] 55Maintenant que R a weight_kg en mémoire, nous pouvons

faire des opérations arithmétiques sur cet objet. Par exemple, nous

pouvons vouloir convertir ce poids en livres (le poids en livres est 2,2

fois le poids en kg) :

R

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 121On peut également changer la valeur d’un objet en lui attribuant une nouvelle valeur :

R

weight_kg <- 57.5

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 126.5L’attribution d’une valeur à un objet ne modifie pas les valeurs

d’autres objets. Par exemple, stockons le poids en livres dans un nouvel

objet weight_lb :

R

weight_lb <- 2.2 * weight_kg

puis remplacons weight_kg par 100.

R

weight_kg <- 100

Défi:

Selon vous, quel est maintenant le contenu de l’objet

weight_lb ? 126.5 ou 220?

Commentaires

En R, le caractère de commentaire est #. Tout ce qui se

trouve à droite d’un # dans un script sera ignoré par R.

Les commentaires sont utiles pour laisser des notes et explications dans

vos scripts.

RStudio permet de facilement commenter ou “décommenter” un paragraphe : après avoir sélectionné les lignes que vous souhaitez commenter (ou décommenter), appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Shift + C. Si vous ne souhaitez commenter qu’une seule ligne, vous pouvez placer le curseur à n’importe quel emplacement de cette ligne (il n’est pas nécessaire de sélectionner la ligne entière), puis appuyez sur Ctrl + Shift + C.

Défi

Quelles sont les valeurs des objets après chaque instruction ci-dessous ?

R

mass <- 47.5 # mass?

age <- 122 # age?

mass <- mass * 2.0 # mass?

age <- age - 20 # age?

mass_index <- mass/age # mass_index?

Les fonctions et leurs arguments

Les fonctions sont des “scripts prédéfinis” qui automatisent des

ensembles de commandes plus complexes, y compris les affectations

d’opérations. De nombreuses fonctions sont prédéfinies ou peuvent être

rendues disponibles en important des packages R (nous en

parlerons plus tard). Une fonction “prend” généralement une ou plusieurs

entrées appelées arguments. Les fonctions renvoient souvent

(mais pas toujours) une valeur. Un exemple typique serait la

fonction sqrt(). L’entrée (l’argument) doit être un nombre