Content from RNA-seq入門

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- RNA-seq実験を計画する際に考慮すべき主要な選択肢にはどのようなものがありますか?

- 生のFASTQファイルを処理して、各遺伝子およびサンプルごとのリードカウントを含むテーブルを生成するには、どのような手順を踏めばよいでしょうか?

- 特定の生物種についてアノテーション済み遺伝子情報を入手するには、どこを参照すればよいですか?

- RNA-seq解析における標準的な分析手順にはどのようなものがありますか?

Objectives

- RNA-seq技術の基本的な概念について説明してください。

- RNA-seq実験を実施する前に決定すべき主要な実験デザインの選択肢について解説してください。

- 生データからダウンストリーム解析で使用するリードカウント行列を生成する処理手順の概要を説明してください。

- RNA-seq解析で一般的に得られる結果の種類と、それらを表現する代表的な可視化手法を紹介してください。

RNA-seq実験では何を測定しているのか?

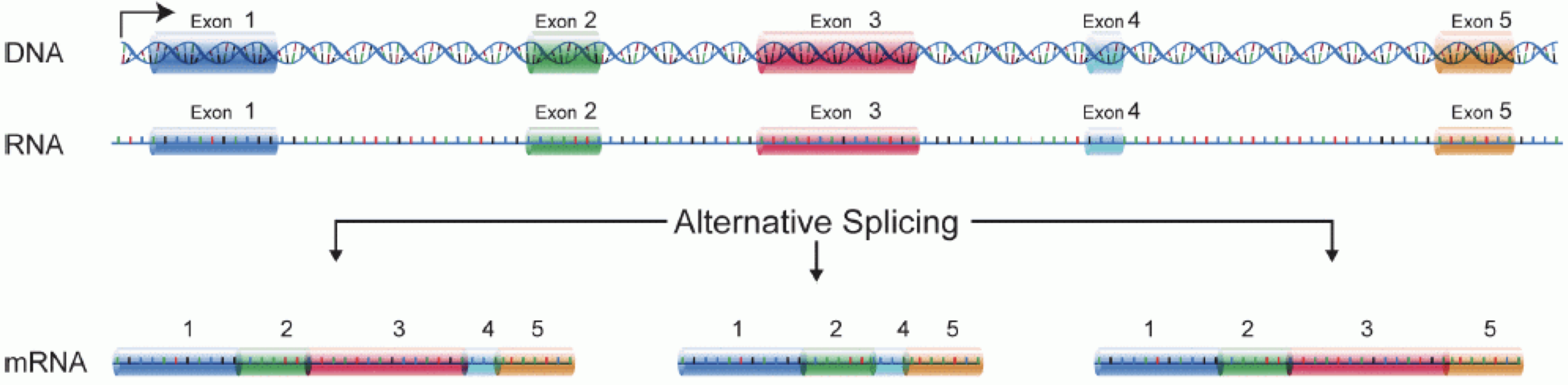

RNA分子を生成するには、まずDNAの一部がmRNAに転写されます。 その後、イントロン領域が除去され、エクソン領域が異なる遺伝子アイソフォームへと組み合わされます。

(図はMartin & Wang (2011)の研究を基に改変しています)

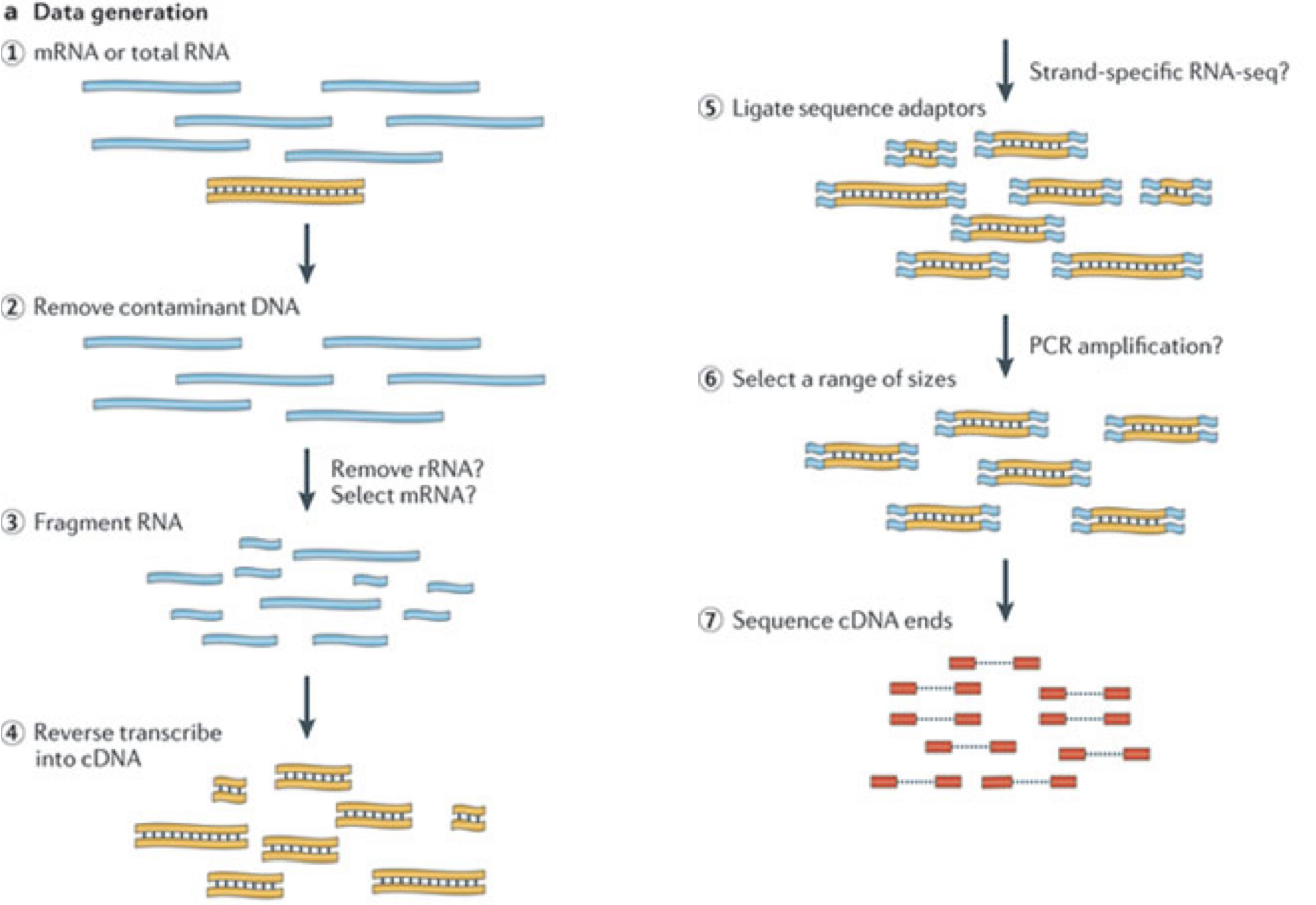

一般的なRNA-seq実験では、まず対象サンプルからRNA分子を採取します。 次に、ポリA尾部を持つ分子(主にmRNA)を選択的に濃縮するか、あるいは豊富に存在するリボソームRNAを減少させた後、残ったRNA分子を小さな断片に分解します(分子全体を対象とするロングリード法も存在しますが、本講義の主眼ではありません)。 重要な点として、スプライシングによってイントロン配列が除去されるため、RNA分子(ひいては生成される断片)は、ゲノムの連続した領域に対応しない場合があります。 これらのRNA断片は逆転写されてcDNAに変換され、その後各末端にシーケンシングアダプターが付加されます。 これらのアダプターにより、断片はフローセルに結合することが可能になります。 結合後、各断片は大量に増幅され、フローセル上に同一配列のクラスターが形成されます。 シーケンサーは、各クラスターのcDNA断片について、片方の末端から最初の50~200塩基の配列を決定します。これが1つの__リード__に相当します。 多くのデータセットでは、いわゆるペアエンド法が採用されており、断片は両端から読み取られます。 実験では数百万ものこのようなリード(あるいはリードペア)が生成され、これらは(ペアの)FASTQファイルに記録されます。 各リードはこのようなファイル内で4行連続で表現されます:まず固有のリード識別子を示す行、次に推定されたリード配列、続いて別の識別子行、そして最後に各推定塩基の塩基品質値を含む行があり、これは対応する位置の塩基が正しく同定された確率を示しています。

課題:隣の席の方と以下の点について話し合ってください

- 断片の片方のみをシーケンスする場合と比較して、ペアエンドプロトコルにはどのような利点と欠点が考えられますか?

- リード配列を含むFASTQファイルに対して実施すると有用な品質評価手法として、どのようなものが考えられますか?

実験設計における重要な考慮事項

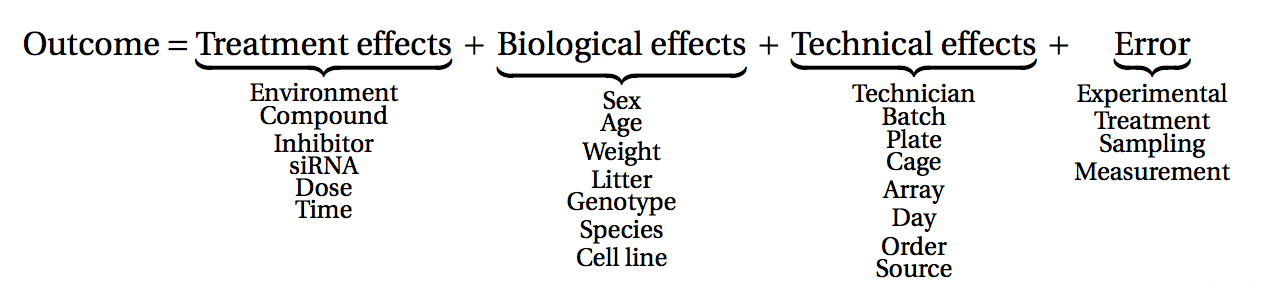

データ収集を開始する前に、実験設計について十分に検討する時間を設けることが極めて重要です。 実験設計とは、適切な種類のデータを十分な量確保し、関心のある研究課題を可能な限り効率的に解決するための実験構成を計画するプロセスを指します。 考慮すべき重要な要素として、どの条件やサンプル群を対象とするか、必要な複製数をどの程度とするか、実際のデータ収集をどのように計画するかなどが挙げられます。 多くのハイスループット生物学実験(RNA-seqを含む)は環境条件の影響を受けやすく、異なる日に、異なる分析者によって、異なる研究機関で、あるいは異なる試薬ロットを用いて実施された測定結果を直接比較することは困難です。 このため、実験を適切に設計し、一次効果と二次効果といった異なる種類の影響を分離可能にすることが極めて重要となります。

(図はLazic (2017)より引用)

課題:隣の人と話し合ってみましょう

- 複製実験を行うことがなぜ重要なのでしょうか?

統計学的な観点から見ると、すべての複製データが同等に有用であるとは限りません。複製データを分類する一般的な方法として、「生物学的複製」と「技術的複製」の2種類があります。 後者は通常、測定機器の再現性を検証するために用いられ、一方生物学的複製は、研究対象集団内の異なるサンプル間の変動性に関する情報を提供します。 もう1つの分類体系では、複製単位を「生物学的」「実験的」「観察的」の3つに分類します。 この場合、「生物学的単位」とは、我々が推論を行いたい対象実体(例えば動物や人間)を指します。 治療効果について一般的な結論を導くためには、生物学的単位の複製が必須です。単一のマウスを調査しただけでは、マウス集団に対する薬剤の効果について確定的な結論を導き出すことはできません。 「実験的単位」とは、測定対象を_独立して治療群に割り当て可能な最小の実体_を意味します(例:動物個体、仔の群れ、ケージ、ウェルなど)。 真の意味での複製と認められるのは、実験的単位の複製のみです。 最後に、「観察的単位」とは、実際に測定が行われる対象実体を指します。

実験デザインが研究課題に対する回答能力に与える影響を検証するため、ConfoundingExplorerパッケージで提供されているインタラクティブなアプリケーションを使用します。

課題

「ConfoundingExplorer」アプリケーションを起動し、インターフェースの操作に慣れてください。

課題

- バランスの取れた設計(各バッチ内で2つのグループの複製数が均等に分布している場合)において、バッチ効果の強度を増大させた場合、どのような影響が生じるでしょうか?バッチ効果の補正を行うかどうかによって結果に違いは生じるのでしょうか?

- サンプル数が不均衡な設計(特定のグループのすべてまたはほとんどの複製が同一バッチから採取されている場合)において、バッチ効果の影響度を高めた場合、どのような影響が生じるでしょうか?また、バッチ効果を考慮するか否かによって結果に差異が生じるのでしょうか?

RNA-seqデータの定量化:リードからカウント行列への変換プロセス

シーケンサーから得られるFASTQファイルに含まれるリード配列は、通常そのままでは直接的な利用価値がありません。なぜなら、各リードが具体的にどの遺伝子または転写産物に由来するかという情報が欠落しているからです。 そのため、最初の処理ステップとして各リードの起源位置を特定し、これを基に遺伝子単位(あるいは個々の転写産物などの特徴単位)ごとのリード数を推定する作業が必要となります。 この推定値は、遺伝子の存在量(または発現レベル)の代理指標として用いることができます。 RNA定量化のためのパイプラインには多様な手法が存在しますが、最も一般的なアプローチは主に以下の3種類に分類されます:

リード配列をゲノムにアライメントし、各遺伝子のエクソン領域にマッピングされたリード数をカウントする方法 これは最もシンプルな手法の一つです。トランスクリプトームのアノテーションが不十分な種に対しては、この方法が特に適しています。 具体例:GRCm39ゲノムに対する

STARアライメントとRsubreadを用いたfeatureCountsによる定量リード配列をトランスクリプトームにアライメントし、転写産物の発現量を定量化した後、それらを遺伝子レベルの発現量に集約する方法 この手法は高精度な定量結果を得られることが知られており(独立したベンチマーク研究参照)、 特にDNA汚染のない高品質なサンプルにおいて有効です。 具体例:GENCODE GRCh38トランスクリプトームを用いた

rsem-calculate-expression --starによるRSEM定量とtximportによる処理リード配列をトランスクリプトームに対して擬似アライメントし、同時に対応するゲノム配列をデコイとして用いることで、転写産物の発現量を定量化する方法 この手法の利点は、計算効率の高さ、DNA汚染の影響軽減、およびGCバイアス補正が可能な点にあります 具体例:

salmon quant --gcBiasとtximportを組み合わせた手法

一般的なシーケンシングリード深度においては、遺伝子発現量の定量化は転写産物レベルの定量化よりも精度が高い場合が多いです。 ただし、差異遺伝子発現解析においては、転写産物レベルの定量結果も併用することで 解析精度を向上させることが可能です。

RNA-seq定量化に用いられるその他のツールとしては、TopHat2、bowtie2、kallisto、HTseqなどが挙げられます。

適切なRNA-seq定量化手法の選択は、トランスクリプトームアノテーションの品質、RNA-seqライブラリ調製の質、混入配列の有無など、多くの要因に依存します。 多くの場合、複数の手法で得られた定量結果を比較することが有益な情報をもたらします。

最適な定量化手法は種や実験条件によって異なる上、多くの場合大規模な計算リソースを必要とするため、本ワークショップでは具体的なカウント生成方法の詳細には触れません。 代わりに、上記の参考文献を参照するか、必要に応じて地域のバイオインフォマティクス専門家に相談することをお勧めします。

課題:以下の内容について隣席の方と議論してください

- 提示されたRNA-Seq定量解析ツールのうち、ご存知のものはありますか?各手法の長所と短所について他にご存知の情報はありますか?

- ご自身でRNA-Seq実験を実施した経験はありますか?実施された場合、どの定量解析ツールを使用され、なぜそのツールを選択したのか理由もお聞かせください。

- 定量解析に使用できる特定のツール/地域のバイオインフォマティクス専門家/計算リソースへのアクセスはありますか?もし利用できない場合、どのようにアクセスを確保できると思いますか?

参照配列を見つけるには

RNA-seqデータから既知の遺伝子または転写産物の存在量を定量化するためには、これらの特徴量の配列情報を提供する参照データベースが必要です。この参照配列と読み取ったリードを比較することで、正確な定量が可能になります。 この情報は様々なオンラインリポジトリから取得できます。 特定のプロジェクトで使用する参照データベースは1つに限定し、異なる情報源からの情報を混在させないことが強く推奨されます。 選択した定量化ツールの種類によって、必要となる参照情報の形式が異なります。 ゲノム配列にリードをアラインさせ、既知のアノテーション済み特徴量との重複領域を解析する場合、完全なゲノム配列(fasta形式ファイル)と、各アノテーション済み特徴量のゲノム上の位置情報を記載したファイル(通常はgtf形式ファイル)が必要となります。 一方、トランスクリプトームにリードをマッピングする場合は、各転写産物の配列情報を含むファイル(こちらもfasta形式ファイル)が必要になります。

- マウスまたはヒトサンプルを扱う場合、GENCODEプロジェクトが提供する十分に整備された参照ファイルが利用可能です。

- Ensemblでは、植物や真菌を含む広範な生物種の参照ファイルを提供しています。

- UCSCも多くの生物種に対する参照ファイルを提供しています。

課題

GENCODE から最新のマウストランスクリプトーム FASTA

ファイルをダウンロードしてください。各エントリーはどのような形式になっていますか?

ヒント:R でこのファイルを読み込むには、Biostrings

パッケージの readDNAStringSet()

関数の使用を検討してください。

本ワークショップではどのような方向性を目指していくのでしょうか?

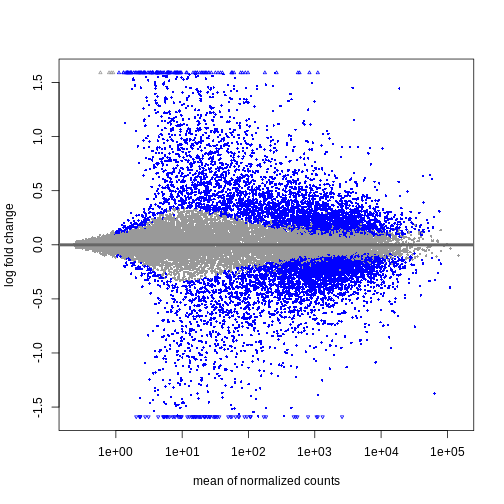

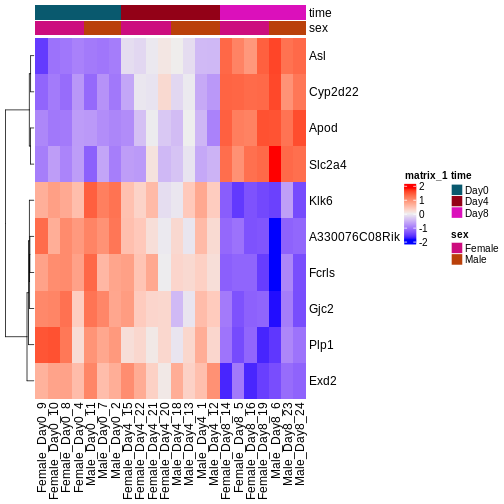

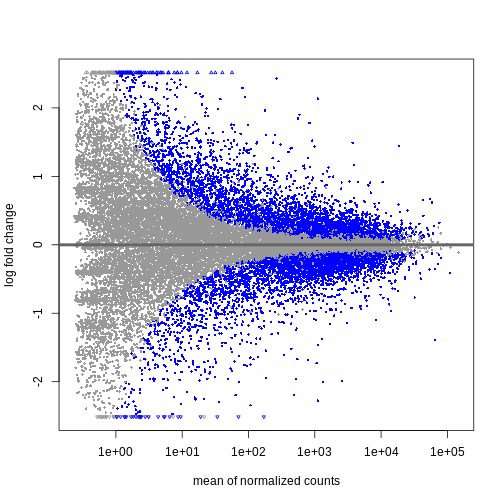

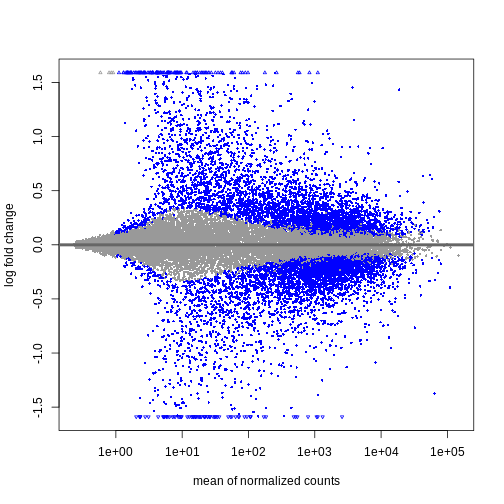

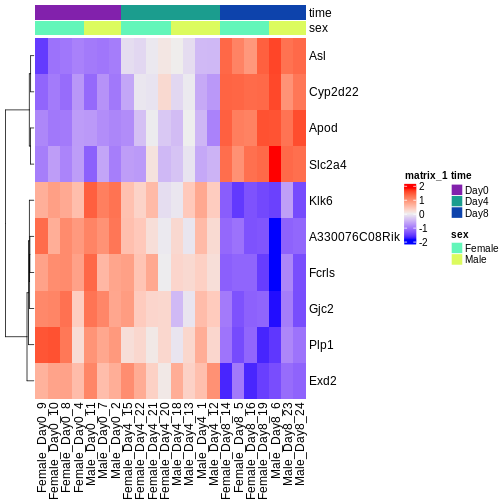

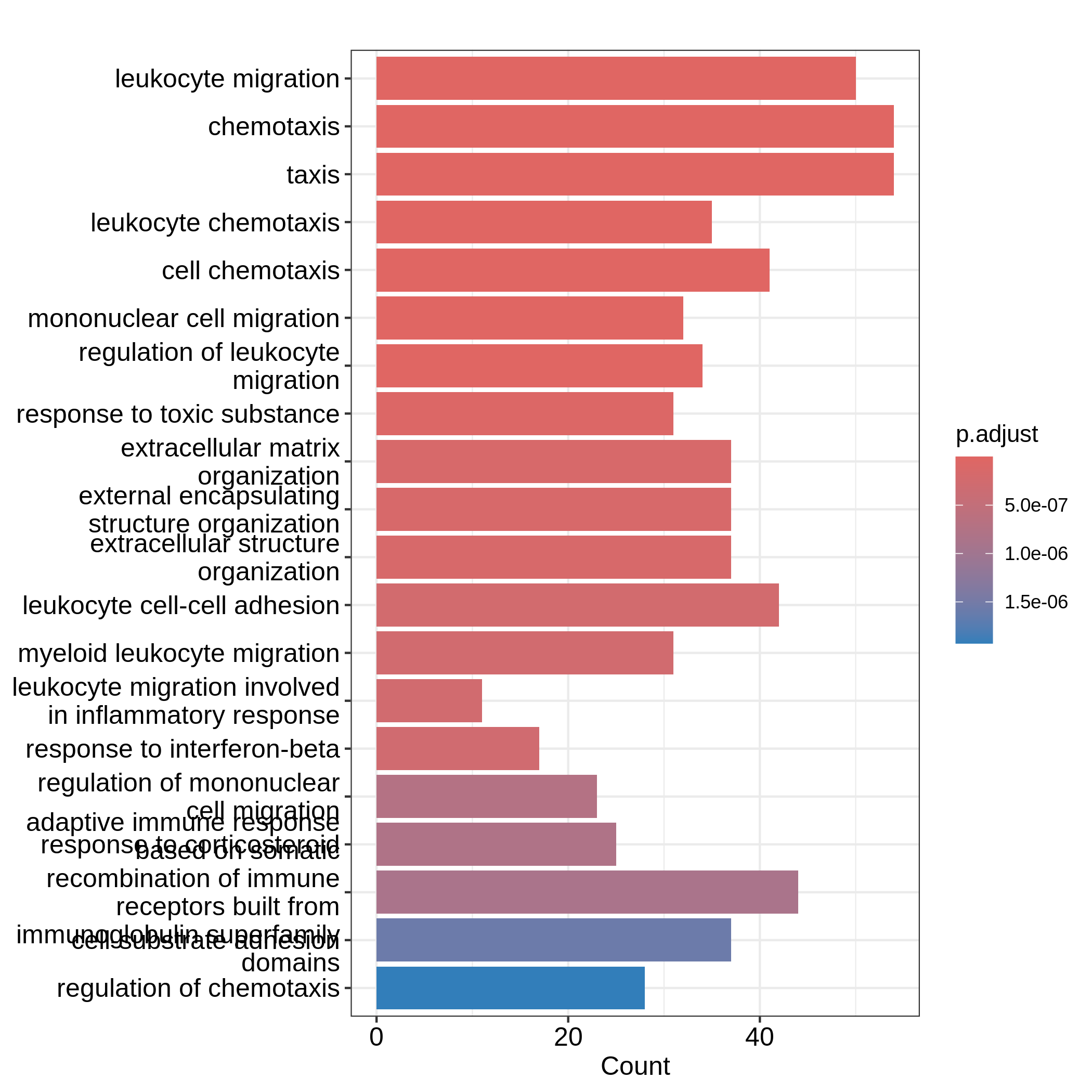

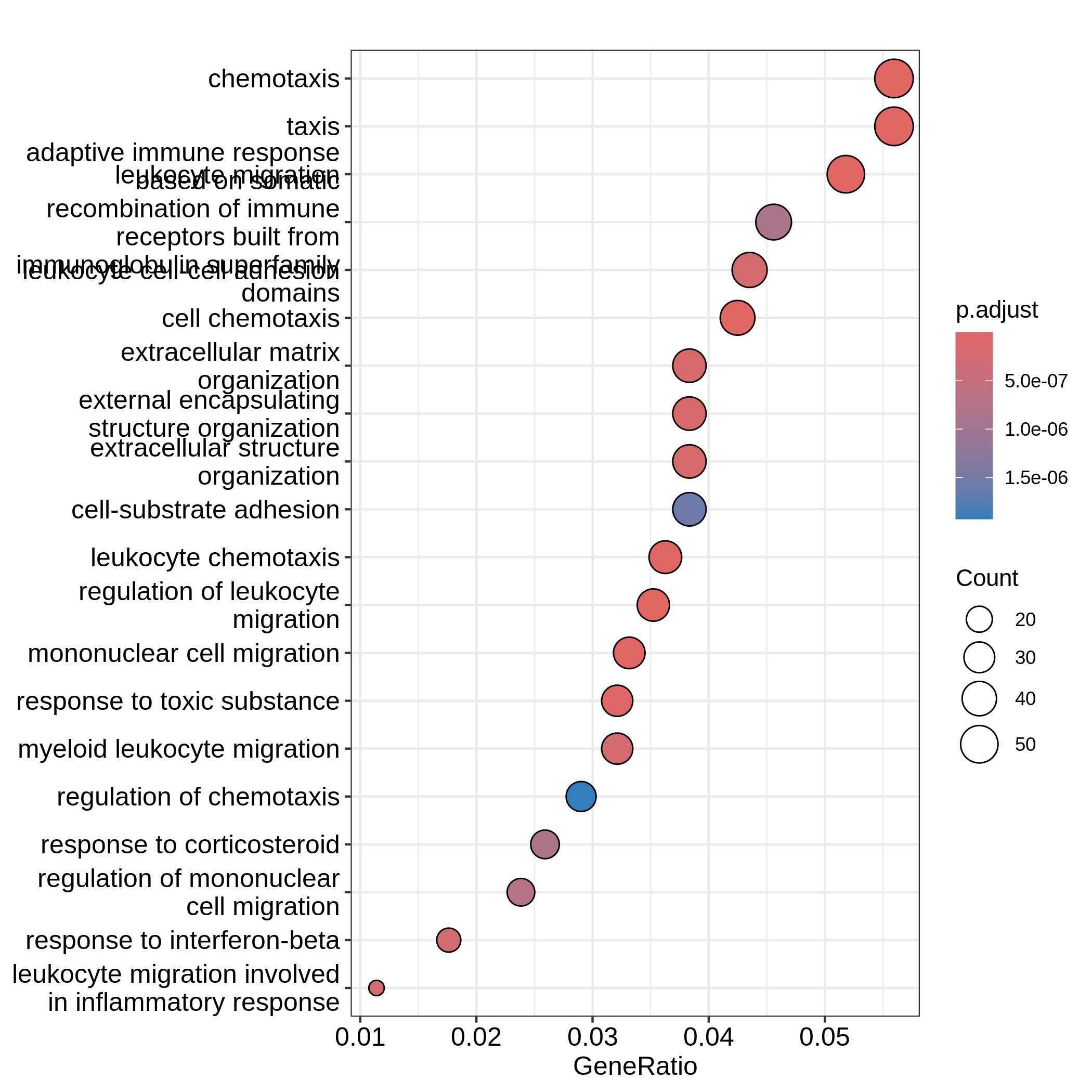

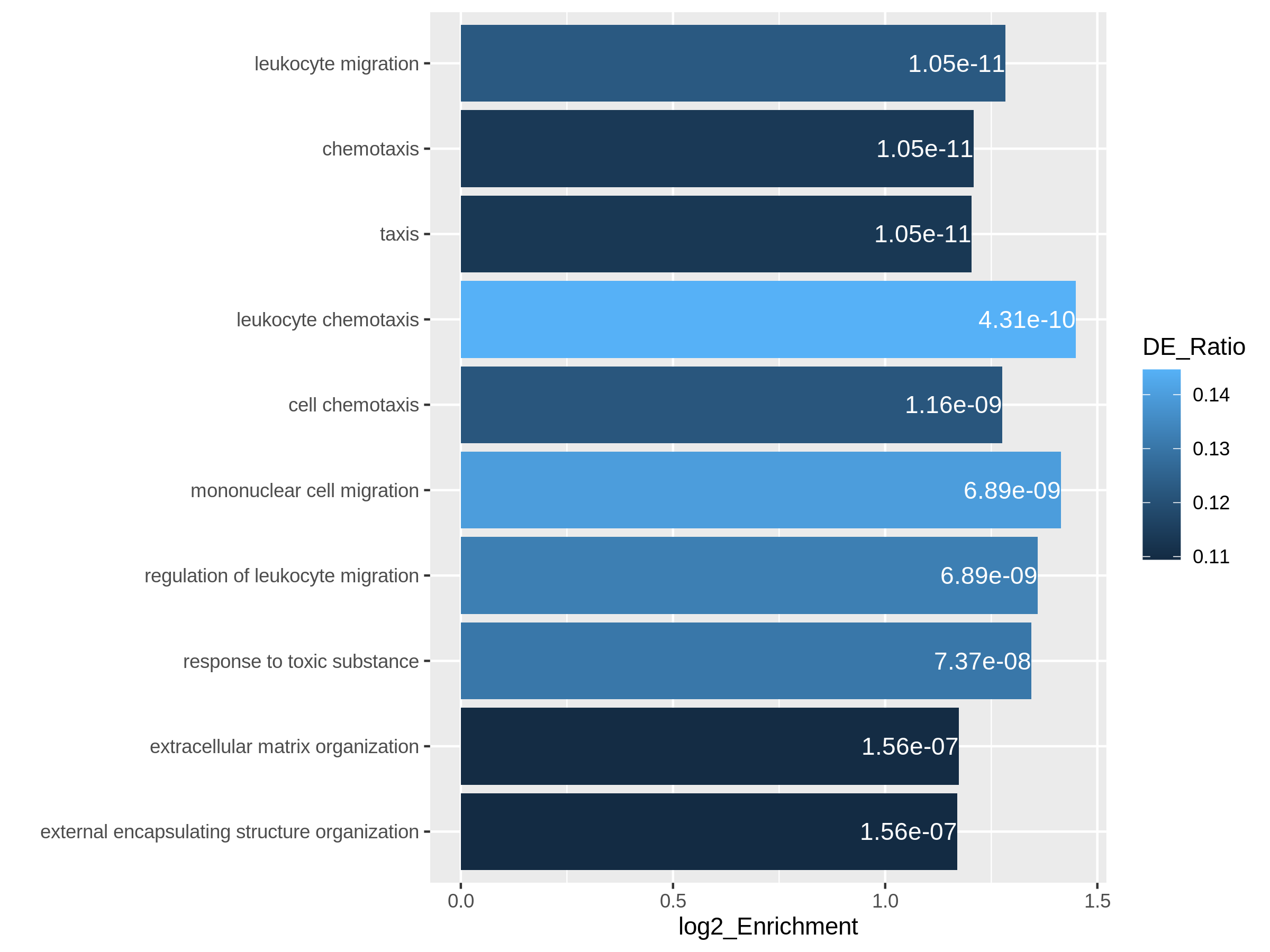

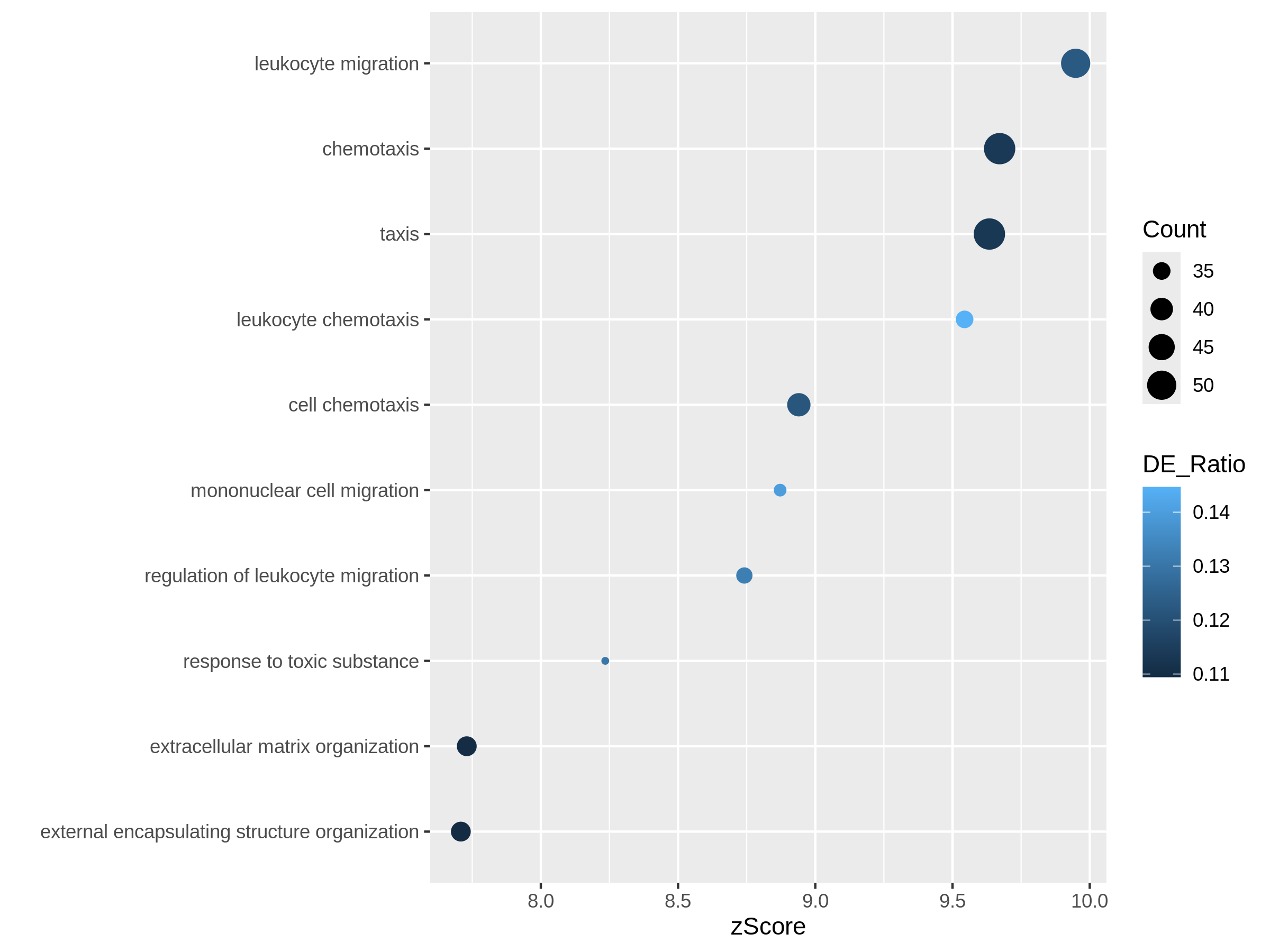

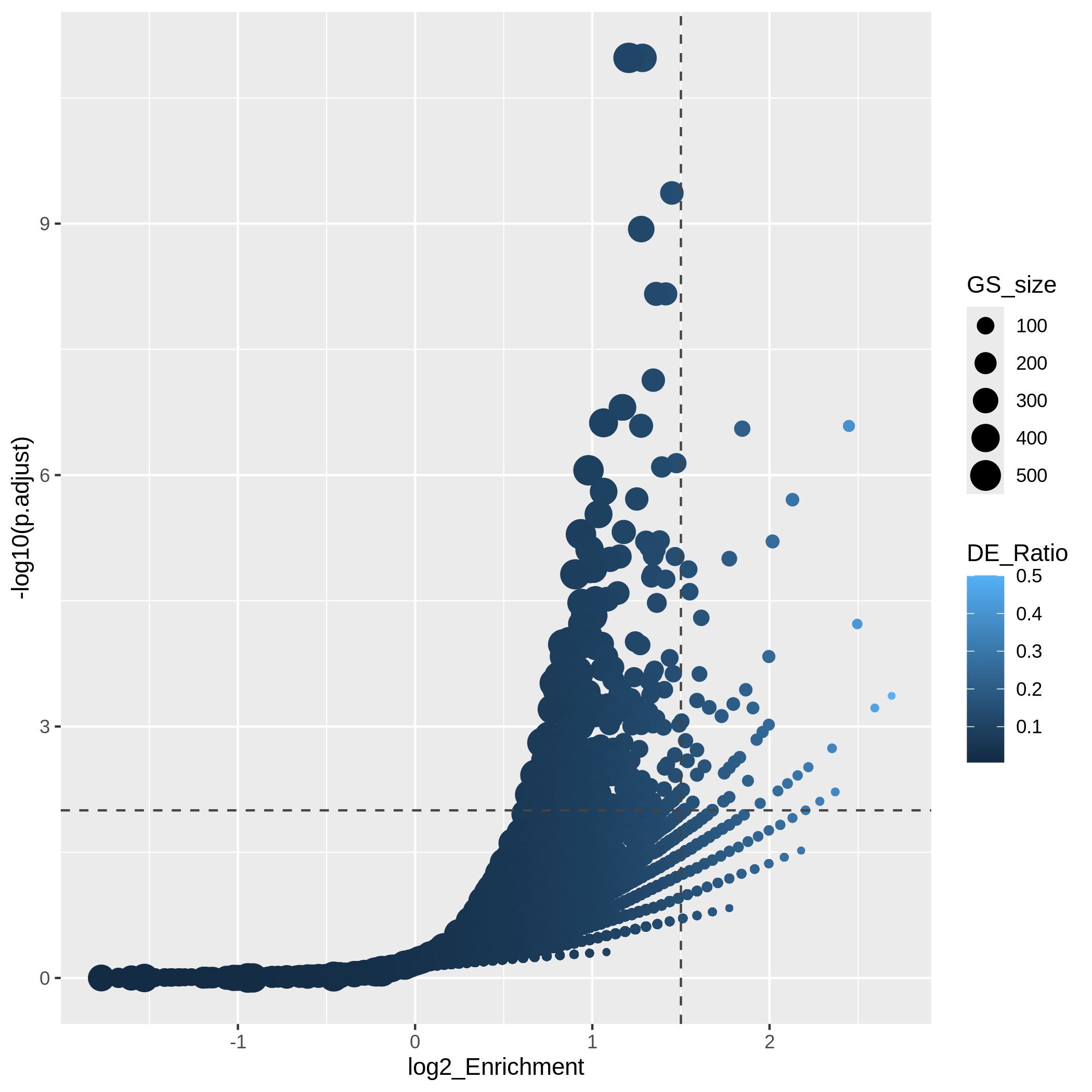

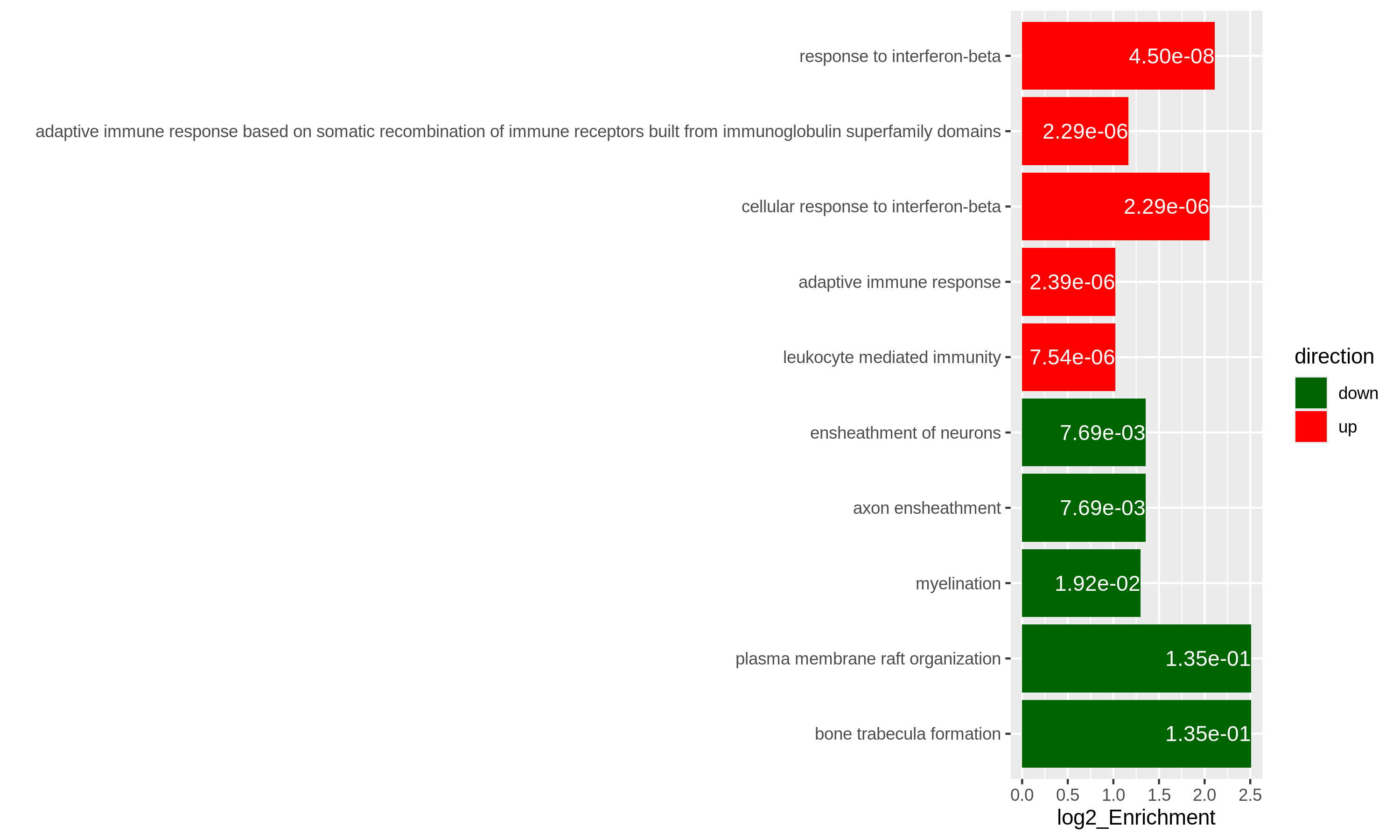

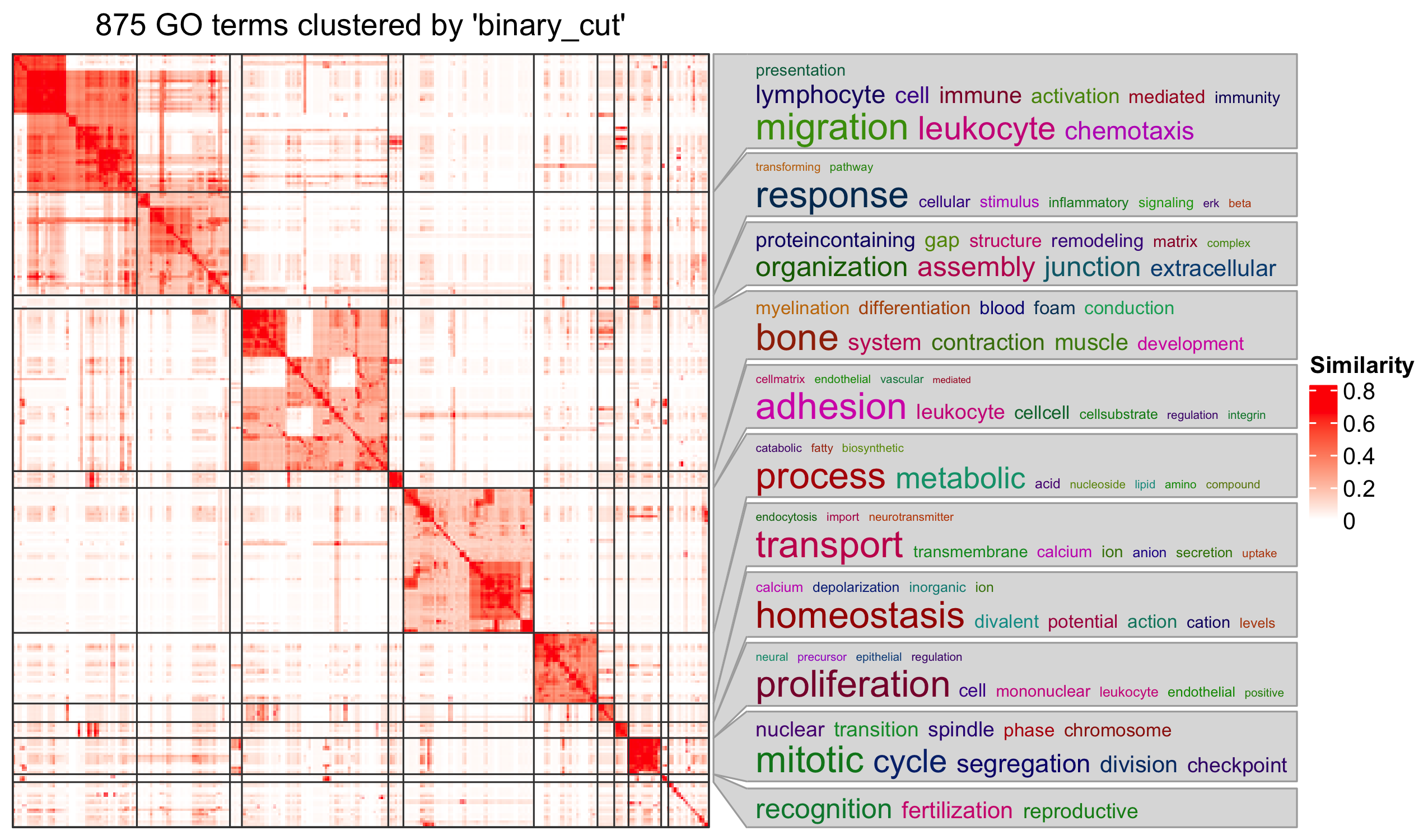

今後2日間にわたり、Bioconductorを用いた差異的発現解析の実施方法とその結果の解釈方法について議論と実践を行います。 まずはカウント行列を出発点とし、遺伝子発現の初期品質評価と定量化は既に完了していることを前提とします。 差異的発現解析の結果は通常、MAプロットやヒートマップなどの視覚的表現を用いて表示されます(以下に具体例を示します)。

次回以降のセッションでは、特にこれらのプロットの生成方法と解釈方法について学びます。 また、上位にランクされた遺伝子間に機能的な関連性があるかどうかを調べるためのフォローアップ解析(いわゆる遺伝子セット解析/エンリッチメント解析)を実施するのが一般的であり、このテーマについても後のセッションで詳しく解説します。

- RNA-seqは、特定の時点における細胞または組織内で発現しているRNA分子の量を測定する技術です。

- RNA-seq実験を計画する際には、多くの重要な選択事項があります。例えば、ポリA選択法を採用するかリボソーム除去法を適用するか、ストランド特異的プロトコルを使用するか非ストランド特異的プロトコルを採用するか、リードをシングルエンドで配列決定するかペアエンドで配列決定するかなどです。これらの選択はいずれも、データ処理および解釈に重大な影響を及ぼします。

- RNA-seqデータの定量化には複数の手法が存在します。代表的な方法としては、リードをゲノム配列にアラインメントし、遺伝子領域にオーバーラップするリード数をカウントする手法があります。また、別の手法ではリードをトランスクリプトームにマッピングし、確率的アプローチを用いて各遺伝子または転写産物の存在量を推定します。

- アノテーション済み遺伝子に関する情報は、Ensembl、UCSC、GENCODEなどの複数の情報源から取得可能です。

Content from RStudioプロジェクトと実験データ

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- RStudioプロジェクトを使用して分析プロジェクトを管理するにはどうすればよいですか?

- 分析プロジェクトのためのディレクトリを効果的に整理する方法は?

- インターネットからデータセットをダウンロードして、ファイルとして保存する方法。

Objectives

- RStudioプロジェクトを作成し、分析プロジェクトに関連するファイルを保存するためのディレクトリを作成します。

- 次のエピソードで使用するデータセットをダウンロードします。

イントロダクション

通常、分析プロジェクトは、データセットファイル、いくつかのRスクリプト、そして出力ファイルが含まれたディレクトリから始まります。

プロジェクトが進むにつれ、より多くのスクリプト、出力ファイルおよびおそらく新しいデータセットの追加により、複雑さは避けられません。

複数のバージョンのスクリプトや出力ファイルを扱う際には、複雑さがさらに増すため、効率的な組織が必要です。

これらが最初からうまく管理されていないと、プロジェクトを休止した後に再開することや、プロジェクトを他の人と共有することは困難かつ時間を要します。

さらに、適切な整理がなければ、プロジェクトの複雑さが頻繁にsetwd関数を使用して異なる作業ディレクトリ間を切り替えることにつながり、無秩序な作業スペースが生じます。

このレッスンでは、最初にデータ分析プロジェクトで使用し生成されたファイルを、_作業ディレクトリ_内で管理するための効果的な戦略に焦点を当てます。

作業ディレクトリとは何ですか?

Rにおける作業ディレクトリは、Rがファイルを読み込んだり保存したりするために探すコンピュータ上のデフォルトの場所です。 詳細は、私たちの データ分析のためのRとBioconductorの紹介 レッスンにあります。

次に、RStudioに組み込まれた分析プロジェクトを管理するための機能であるRStudioプロジェクトを活用する方法を学びます。

RStudioとは何ですか?

RStudioは、科学者やソフトウェア開発者によって広く使われる無料の統合開発環境(IDE)で、ソフトウェアの開発やデータセットの分析に使用されます。 RStudioまたはその一般的な使用に関する支援が必要な場合は、私たちの データ分析のためのRとBioconductorの紹介 レッスンをご参照ください。

最後に、このレッスンでは、次のエピソードのためのデータをダウンロードするためにR関数download.fileを使用する方法も学びます。

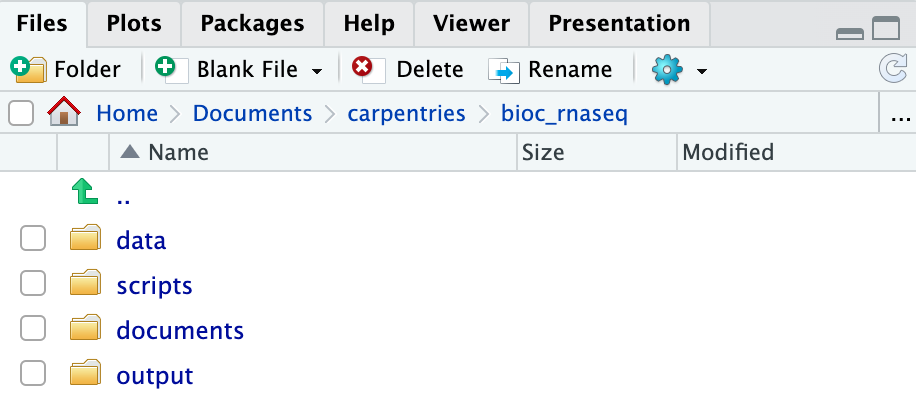

作業ディレクトリの構造

より効率的なワークフローのために、分析に関連付けられたすべてのファイルを特定のディレクトリに保存することをお勧めします。これは、プロジェクトの作業ディレクトリとして機能します。 最初に、この作業ディレクトリには4つの異なるディレクトリが含まれている必要があります:

-

data: 生のデータを格納するために専用。 このフォルダには、生データだけを保存し、データセットが新たに受信されるまで修正しないのが理想的です(それでも、ストレージ容量があれば、将来また必要になる可能性があるため、以前のデータセットも保持することをお勧めします)。 RNA-seqデータ分析の場合、このディレクトリには通常、*.fastqファイルや実験に関連するメタデータファイルが含まれます。 -

scripts: データ分析のために作成したRスクリプトを保存するため。 -

documents: 分析に関連する文書を保存するため。 原稿のアウトラインやチームとのミーティングノートなど。 -

output:scriptsディレクトリ内のRスクリプトによって生成された中間または最終結果を保存するため。 重要なことは、データクリーニングまたは前処理を行う場合、出力はこのディレクトリに保存されるべきであり、これによりもはや生データとは見なされません。

プロジェクトが複雑になるにつれ、追加のディレクトリまたはサブディレクトリを作成する必要があるかもしれません。 それでも、上記の4つのディレクトリは作業ディレクトリの基盤として機能するべきです。

次のエピソードのためのディレクトリを作成する

このエピソードとレッスンの残りの部分のために作業ディレクトリとするために、コンピュータ上にディレクトリを作成します(ワークショップの例ではbio_rnaseqという名前のディレクトリを使用します)。

次に、この選択したディレクトリ内に、前述の4つの基本的なディレクトリ(data、scripts、documents、およびoutput)を作成します。

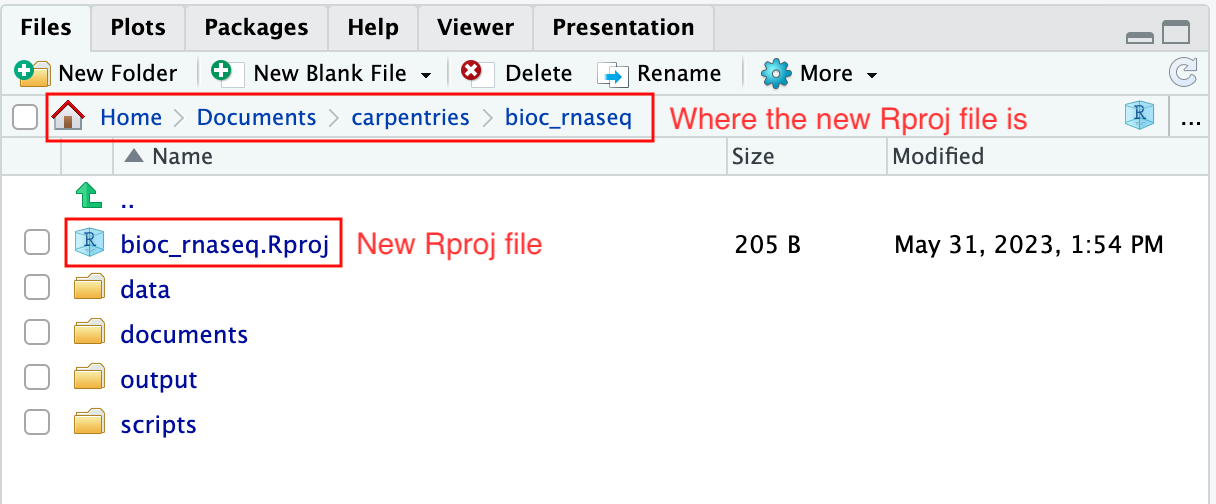

RStudioプロジェクトを使用して作業ディレクトリを管理する

前述の通り、RStudioプロジェクトは、分析プロジェクトを管理するためにRStudioに組み込まれた機能です。

それは、プロジェクト特有の設定を作業ディレクトリ内に保存された.Rprojファイルに保存することで実現します。

.Rprojファイルを直接開くか、RStudioのプロジェクトを開くオプションを通じてこれらの設定をRStudioにロードすると、Rの作業ディレクトリが.Rprojファイルの場所、すなわちプロジェクトの作業ディレクトリに自動的に設定されます。

RStudioプロジェクトを作成するには:

- RStudioを開始します。

- メニューバーに移動し、

File>New Project...を選択します。 -

Existing Directoryを選択します。 -

Browse...ボタンをクリックし、分析のために以前選択した作業ディレクトリを選択します(つまり、4つの必須ディレクトリが存在するディレクトリ)。 - ウィンドウの右下にある

Create Projectをクリックします。

上記のステップを完了すると、プロジェクトの作業ディレクトリ内に.Rprojファイルが見つかります。

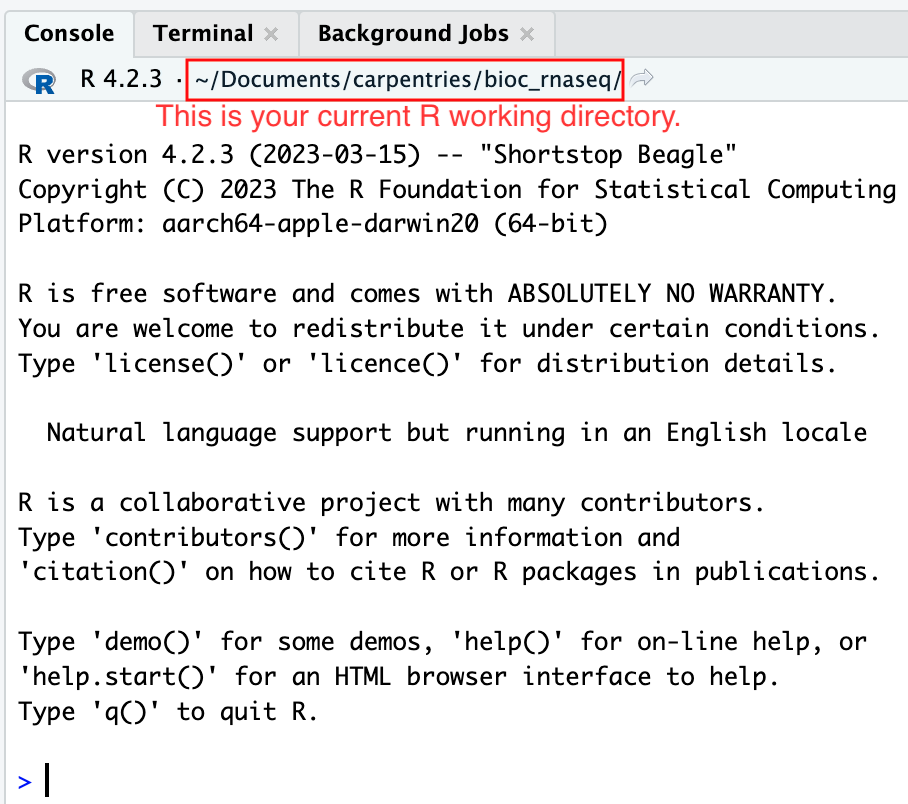

さらに、RStudioコンソールのヘッディングには、.Rprojファイルの存在するプロジェクトの作業ディレクトリの絶対パスが表示されます。RStudioがこのディレクトリをRの作業ディレクトリとして設定したことを示しています。

この時点から、読み込むデータがファイルから、またはファイルにデータを保存するRコードを実行すると、それはデフォルトでプロジェクトの作業ディレクトリに相対するパスに向けられます。

プロジェクトを閉じる場合、別のプロジェクトを開くため、新しいプロジェクトを作成するため、またはプロジェクトを一時的に休むためには、メニューバーにあるFile

> Close Projectオプションを使用します。

プロジェクトを再度開くには、作業ディレクトリ内の.Rprojファイルをダブルクリックするか、RStudioを開いてメニューバーのFile

> Open Projectオプションを使用します。

次のエピソードのためにRNA-seqデータをダウンロードする

最後に、私たちは次のエピソードのために必要なRNA-seqデータをダウンロードするためのRの使用方法を学びます。 使用するデータセットは、上気道感染がマウスの小脳および脊髄におけるRNA転写の変化に与える影響を調査するために生成されました。 このデータセットは、次の研究の一部として作成されました:

Blackmore、Stephenら。“インフルエンザ感染は、実験的自己免疫脳脊髄炎の遺伝子モデルにおいて疾患を引き起こします。” 国立科学アカデミー紀要114.30 (2017): E6107-E6116。

データセットはGene Expression Omnibus (GEO)で利用可能で、アクセッション番号はGSE96870です。 GEOからデータをダウンロードすることは簡単ではなく(このレッスンでは扱われません)。 そのため、アクセスが簡単なようにデータをGitHubリポジトリに公表しました。

ファイルをダウンロードするために、私たちはR関数download.fileを使用します。この関数は少なくとも2つのパラメータを必要とします:urlとdestfile。

urlパラメータは、データをダウンロードするためのインターネット上のアドレスを指定するために使用されます。

destfileパラメータは、ダウンロードしたファイルをどこに保存するか、そしてダウンロードしたファイルにどのように名前を付けるかを示します。

このレッスンの残りの部分で必要な4つのデータファイルのうちの1つをダウンロードしてみましょう。

データファイルは https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_counts_cerebellum.csv

にあります。

ダウンロードしたファイルを作業ディレクトリのdataフォルダにGSE96870_counts_cerebellum.csvという名前で保存します。

R

download.file(

url = "https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_counts_cerebellum.csv",

destfile = "data/GSE96870_counts_cerebellum.csv"

)

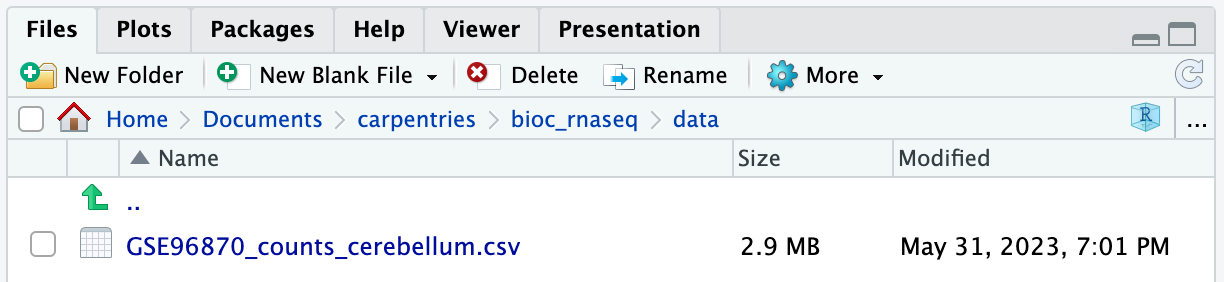

作業ディレクトリのdataフォルダに移動すると、GSE96870_counts_cerebellum.csvという名前のファイルが見つかるはずです。

残りのデータセットファイルをダウンロードする

このレッスンの残りの部分に必要なデータセットファイルがあと3つあります。

| URL | ファイル名 |

|---|---|

| https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_coldata_cerebellum.csv | GSE96870_coldata_cerebellum.csv |

| https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_coldata_all.csv | GSE96870_coldata_all.csv |

| https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_rowranges.tsv | GSE96870_rowranges.tsv |

download.file関数を使用して、作業ディレクトリのdataフォルダにファイルをダウンロードします。

R

download.file(

url = "https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_coldata_cerebellum.csv",

destfile = "data/GSE96870_coldata_cerebellum.csv"

)

download.file(

url = "https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_coldata_all.csv",

destfile = "data/GSE96870_coldata_all.csv"

)

download.file(

url = "https://github.com/carpentries-incubator/bioc-rnaseq/raw/refs/heads/main/episodes/data/GSE96870_rowranges.tsv",

destfile = "data/GSE96870_rowranges.tsv"

)

- プロジェクトに必要なファイルを作業ディレクトリに適切に整理することは、秩序を維持し、将来のアクセスを容易にするために重要です。

- RStudioプロジェクトは、プロジェクトの作業ディレクトリを管理し、分析を促進するための貴重なツールとして機能します。

- Rにおける

download.file関数は、インターネットからデータセットをダウンロードするために使用できます。

Content from Rに量的データをインポートしてアノテーションを付ける

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- 量的遺伝子発現データをRで下流の統計分析に適したオブジェクトにインポートするにはどうすればよいですか?

- 通常使用される遺伝子識別子の種類は何ですか? それらのマッピングはどのように行われますか?

Objectives

- 量的データをSummarizedExperimentオブジェクトにインポートする方法を学びます。

- オブジェクトに追加の遺伝子アノテーションを追加する方法を学びます。

パッケージを読み込む

このエピソードでは、アドオンRパッケージの関数をいくつか使用します。

それらを使用するためには、libraryから読み込む必要があります。

R

suppressPackageStartupMessages({

library(AnnotationDbi)

library(org.Mm.eg.db)

library(hgu95av2.db)

library(SummarizedExperiment)

})

there is no package called 'XXXX'というエラーメッセージが表示された場合、これはこのバージョンのRに対して、パッケージがまだインストールされていないことを意味します。このワークショップに必要なすべてのパッケージをインストールするには、Summary

and Setupの下部を参照してください。

インストールする必要がある場合は、上記のlibraryコマンドを再実行してそれらを読み込むことを忘れないでください。

データを読み込む

前回のエピソードでは、Rを使用してインターネットから4つのファイルをダウンロードし、それらをコンピュータに保存しました。 しかし、これらのファイルはまだRに読み込まれていないため、作業することができません。 Blackmore et al. 2017の元の実験デザインはかなり複雑でした。8週齢のオスとメスのC57BL/6マウスは、インフルエンザ感染前の0日目、感染後の4日目および8日目に収集されました。 各マウスからは、小脳と脊髄の組織がRNA-seq用に取り出されました。 元々は「性別 x 時間 x 組織」群御に4匹のマウスがいましたが、途中でいくつかが失われ、合計で45のサンプルに至りました。 このワークショップでは、分析を簡素化するために22の小脳サンプルのみを使用します。 発現の定量化は、STARを使用してマウスのゲノムにアライメントを行い、その後、遺伝子にマッピングされるリードの数を数えることを通じて行われました。 各遺伝子ごとのサンプルあたりのカウントに加えて、どのサンプルがどの性別/時間点/複製に属するかの情報も必要です。 遺伝子に関しては、アノテーションと呼ばれる追加の情報があると便利です。 前回ダウンロードしたデータファイルを読み込み、探索し始めましょう:

カウント

R

counts <- read.csv("data/GSE96870_counts_cerebellum.csv",

row.names = 1)

dim(counts)

OUTPUT

[1] 41786 22R

# View(counts)

遺伝子は行に、サンプルは列に含まれています。したがって、41,786の遺伝子と22のサンプルのカウントがあります。

View()コマンドはウェブサイト用にコメントアウトされていますが、実行するとRStudioでデータを確認したり、特定の列でテーブルを並べ替えたりできます。

ただし、ビューワはcountsオブジェクト内部のデータを変更できないため、見るだけで、永久に並べ替えたり編集したりすることはできません。

終了したら、タブのXを使ってビューワを閉じます。

行名は遺伝子シンボルであり、列名はGEOのサンプルIDであるようです。これは、私たちがどのサンプルが何かを教えてくれないため、あまり有益ではありません。

サンプルのアノテーション

次に、サンプルのアノテーションを読み込みます。

カウント行列の列にはサンプルが含まれているため、オブジェクトにcoldataという名前を付けます:

R

coldata <- read.csv("data/GSE96870_coldata_cerebellum.csv",

row.names = 1)

dim(coldata)

OUTPUT

[1] 22 10R

# View(coldata)

今、サンプルが行にあり、GEOサンプルIDが行名として付いています。そして、私たちには10列の情報があります。

このワークショップで最も便利な列は、geo_accession(再度、GEOサンプルID)、sex、およびtimeです。

遺伝子のアノテーション

カウントには遺伝子シンボルしかありませんが、それは短くて人間の脳にとってはある程度認識可能ですが、実際に測定された遺伝子の正確な同定子としてはあまり利便性がありません。

そのため、著者によって提供された追加の遺伝子アノテーションが必要です。

countおよびcoldataファイルはカンマ区切り値(.csv)形式でしたが、遺伝子アノテーションファイルにはそれが使用できません。なぜなら、説明には、カンマを含む可能性があるため、.csvファイルを正しく読み込むのを妨げるからです。

その代わりに、遺伝子アノテーションファイルはタブ区切り値(.tsv)形式です。

同様に、説明には単一引用符'(例:5’)が含まれる可能性があり、Rはデフォルトでこれを文字列として扱うためです。

そのため、データがタブ区切りであることを指定するために、より一般的な関数read.delim()に追加の引数を使用する必要があります(sep = "\t")で、引用符は使用しない(quote = "")。

さらに、最初の行に列名が含まれていることを指定するためにその他の引数を追加し(header = TRUE)、行名として指定される遺伝子シンボルは5列目(row.names = 5)であること、NCBIの種特異的遺伝子ID(すなわちENTREZID)は、数字のように見えるが文字列として読み込む(colClasses引数)必要があることを指定します。

使用可能な引数に関する詳細については、関数名の先頭にクエスチョンマークを入力することで確認できます。

(例:?read.delim)

R

rowranges <- read.delim("data/GSE96870_rowranges.tsv",

sep = "\t",

colClasses = c(ENTREZID = "character"),

header = TRUE,

quote = "",

row.names = 5)

dim(rowranges)

OUTPUT

[1] 41786 7R

# View(rowranges)

41,786の遺伝子ごとに、seqnames(例えば、染色体数)、startおよびend位置、strand、ENTREZID、遺伝子産物説明(product)および特徴タイプ(gbkey)があります。

これらの遺伝子レベルのメタデータは、下流分析に役立ちます。

たとえば、gbkey列から、どのような種類の遺伝子があり、それらがデータセットにどのくらい含まれているかを確認できます:

R

table(rowranges$gbkey)

OUTPUT

C_region D_segment exon J_segment misc_RNA

20 23 4008 94 1988

mRNA ncRNA precursor_RNA rRNA tRNA

21198 12285 1187 35 413

V_segment

535 チャレンジ: 以下のポイントを隣の人と話し合ってください。

-

counts、coldata、rowrangesの3つのオブジェクトは、行および列に関してどのように関連していますか? - mRNA遺伝子のみを分析したい場合、一般的にはどのようにしてそれらだけを保持しますか?(正確なコードではない)

- 最初の2つのサンプルが外れ値であると印象付ける場合、それらを削除するにはどうすればよいですか?(一般的には、正確なコードではない)

-

countsでは、行は遺伝子であり、rowrangesの行と同じです。countsの列はサンプルですが、これはcoldataの行に対応します。 -

countsの行をmRNA遺伝子に限定し、rowrangesの行もそのようにしなければなりません。 -

countsの列とcoldataの行で、最初の2つのサンプルを除外するために両方の行をサブセットする必要があります。

関連情報を別のオブジェクトに保持することで、カウント、遺伝子のアノテーション、サンプルのアノテーションの間で不一致が発生する可能性があります。

これが、BioconductorがSummarizedExperimentという特殊なS4クラスを作成した理由です。

SummarizedExperimentの詳細は、bioc-introワークショップの最後で詳しく説明されています。

リマインダーとして、SummarizedExperimentクラスの構造を表す図を見てみましょう:

これは、任意の種類の定量的なオミクスデータ(assays)と、それにリンクされたサンプルアノテーション(colData)、および(遺伝子)特徴アノテーション(rowRanges)または染色体、開始および終了位置を持たない(rowData)形式で保持されるように設計されています。

これらの3つのテーブルが(正しく)リンクされると、サンプルや特徴の部分集合がassay、colData、rowRangesの正しい部分集合に変わります。

さらに、ほとんどのBioconductorパッケージは同じコアデータインフラストラクチャに基づいて構築されているため、SummarizedExperimentオブジェクトを認識し、操作することができます。

さらに、ほとんどのBioconductorパッケージは同じコアデータインフラストラクチャの周りに構築されているため、SummarizedExperimentオブジェクトを認識し、操作できるようになります。

最も人気のある2つのRNA-seq統計分析パッケージは、統計結果用に追加のスロットがあるSummarizedExperimentに類似した独自の拡張S4クラスを持っています:DESeq2のDESeqDataSetおよびedgeRのDGEListです。

統計分析に使用するものが何であれ、データをSummarizedExperimentに入れることから始めることができます。

SummarizedExperimentを組み立てる

これらのオブジェクトからSummarizedExperimentを作成します。

-

countオブジェクトはassaysスロットに保存されます。 - サンプル情報を持つ

coldataオブジェクトは、colDataスロットに保存されます(サンプルメタデータ) - 遺伝子を記述する

rowrangesオブジェクトは、rowRangesスロットに保存されます(特徴メタデータ)

それらを組み合わせる前に、サンプルと遺伝子が同じ順序であることを絶対に確認する必要があります!

countとcoldataが同じ数のサンプルを持っていること、またcountとrowrangesが同じ数の遺伝子を持っていることはわかりましたが、同じ順序になっているかどうかを明示的に確認することはしていませんでした。

確認する簡単な方法:

R

all.equal(colnames(counts), rownames(coldata)) # samples

OUTPUT

[1] TRUER

all.equal(rownames(counts), rownames(rowranges)) # genes

OUTPUT

[1] TRUER

# 最初がTRUEでない場合は、このようにしてカウントのサンプル/列をコレクトします(これは最初がTRUEでも実行しても構いません):

tempindex <- match(colnames(counts), rownames(coldata))

coldata <- coldata[tempindex, ]

# 再確認します:

all.equal(colnames(counts), rownames(coldata))

OUTPUT

[1] TRUEChallenge

アッセイ(例:counts)および遺伝子アノテーションテーブル(例:rowranges)内の特徴(すなわち遺伝子)が異なる場合、これらをどのように修正できますか?

コードを記述してください。

R

tempindex <- match(rownames(counts), rownames(rowranges))

rowranges <- rowranges[tempindex, ]

all.equal(rownames(counts), rownames(rowranges))

サンプルと遺伝子が同じ順序になっていることを確認したら、SummarizedExperimentオブジェクトを作成します。

R

# 最後の確認:

stopifnot(rownames(rowranges) == rownames(counts), # features

rownames(coldata) == colnames(counts)) # samples

se <- SummarizedExperiment(

assays = list(counts = as.matrix(counts)),

rowRanges = as(rowranges, "GRanges"),

colData = coldata

)

遺伝子とサンプルが一致していることが非常に重要であるため、SummarizedExperiment()コンストラクタは内部で一致する遺伝子/サンプル数とサンプル/行名が一致することをチェックします。

そうでない場合、いくつかのエラーメッセージが表示されます:

R

# サンプル数の誤り:

bad1 <- SummarizedExperiment(

assays = list(counts = as.matrix(counts)),

rowRanges = as(rowranges, "GRanges"),

colData = coldata[1:3,]

)

ERROR

Error in validObject(.Object): invalid class "SummarizedExperiment" object:

nb of cols in 'assay' (22) must equal nb of rows in 'colData' (3)R

# 同じ数の遺伝子ですが異なる順序:

bad2 <- SummarizedExperiment(

assays = list(counts = as.matrix(counts)),

rowRanges = as(rowranges[c(2:nrow(rowranges), 1),], "GRanges"),

colData = coldata

)

ERROR

Error in SummarizedExperiment(assays = list(counts = as.matrix(counts)), : the rownames and colnames of the supplied assay(s) must be NULL or identical

to those of the RangedSummarizedExperiment object (or derivative) to

constructSummarizedExperimentのさまざまなデータスロットにアクセスする方法と、いくつかの操作を行う方法の簡単な概要:

R

# カウントにアクセス

head(assay(se))

OUTPUT

GSM2545336 GSM2545337 GSM2545338 GSM2545339 GSM2545340 GSM2545341

Xkr4 1891 2410 2159 1980 1977 1945

LOC105243853 0 0 1 4 0 0

LOC105242387 204 121 110 120 172 173

LOC105242467 12 5 5 5 2 6

Rp1 2 2 0 3 2 1

Sox17 251 239 218 220 261 232

GSM2545342 GSM2545343 GSM2545344 GSM2545345 GSM2545346 GSM2545347

Xkr4 1757 2235 1779 1528 1644 1585

LOC105243853 1 3 3 0 1 3

LOC105242387 177 130 131 160 180 176

LOC105242467 3 2 2 2 1 2

Rp1 3 1 1 2 2 2

Sox17 179 296 233 271 205 230

GSM2545348 GSM2545349 GSM2545350 GSM2545351 GSM2545352 GSM2545353

Xkr4 2275 1881 2584 1837 1890 1910

LOC105243853 1 0 0 1 1 0

LOC105242387 161 154 124 221 272 214

LOC105242467 2 4 7 1 3 1

Rp1 3 6 5 3 5 1

Sox17 302 286 325 201 267 322

GSM2545354 GSM2545362 GSM2545363 GSM2545380

Xkr4 1771 2315 1645 1723

LOC105243853 0 1 0 1

LOC105242387 124 189 223 251

LOC105242467 4 2 1 4

Rp1 3 3 1 0

Sox17 273 197 310 246R

dim(assay(se))

OUTPUT

[1] 41786 22R

# 上記は、私たちが今持っているのが1つのアッセイ、"counts"のために機能しています。

# しかし、アッセイが複数ある場合は、指定する必要があります。

# 例えば、

head(assay(se, "counts"))

OUTPUT

GSM2545336 GSM2545337 GSM2545338 GSM2545339 GSM2545340 GSM2545341

Xkr4 1891 2410 2159 1980 1977 1945

LOC105243853 0 0 1 4 0 0

LOC105242387 204 121 110 120 172 173

LOC105242467 12 5 5 5 2 6

Rp1 2 2 0 3 2 1

Sox17 251 239 218 220 261 232

GSM2545342 GSM2545343 GSM2545344 GSM2545345 GSM2545346 GSM2545347

Xkr4 1757 2235 1779 1528 1644 1585

LOC105243853 1 3 3 0 1 3

LOC105242387 177 130 131 160 180 176

LOC105242467 3 2 2 2 1 2

Rp1 3 1 1 2 2 2

Sox17 179 296 233 271 205 230

GSM2545348 GSM2545349 GSM2545350 GSM2545351 GSM2545352 GSM2545353

Xkr4 2275 1881 2584 1837 1890 1910

LOC105243853 1 0 0 1 1 0

LOC105242387 161 154 124 221 272 214

LOC105242467 2 4 7 1 3 1

Rp1 3 6 5 3 5 1

Sox17 302 286 325 201 267 322

GSM2545354 GSM2545362 GSM2545363 GSM2545380

Xkr4 1771 2315 1645 1723

LOC105243853 0 1 0 1

LOC105242387 124 189 223 251

LOC105242467 4 2 1 4

Rp1 3 3 1 0

Sox17 273 197 310 246R

# サンプルアノテーションにアクセス

colData(se)

OUTPUT

DataFrame with 22 rows and 10 columns

title geo_accession organism age sex

<character> <character> <character> <character> <character>

GSM2545336 CNS_RNA-seq_10C GSM2545336 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545337 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545338 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545339 CNS_RNA-seq_13C GSM2545339 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545340 CNS_RNA-seq_14C GSM2545340 Mus musculus 8 weeks Male

... ... ... ... ... ...

GSM2545353 CNS_RNA-seq_3C GSM2545353 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545354 CNS_RNA-seq_4C GSM2545354 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545362 CNS_RNA-seq_5C GSM2545362 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545363 CNS_RNA-seq_6C GSM2545363 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545380 CNS_RNA-seq_9C GSM2545380 Mus musculus 8 weeks Female

infection strain time tissue mouse

<character> <character> <character> <character> <integer>

GSM2545336 InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum 14

GSM2545337 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 9

GSM2545338 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 10

GSM2545339 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 15

GSM2545340 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 18

... ... ... ... ... ...

GSM2545353 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 4

GSM2545354 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 2

GSM2545362 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 20

GSM2545363 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 12

GSM2545380 InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum 19R

dim(colData(se))

OUTPUT

[1] 22 10R

# 遺伝子アノテーションにアクセス

head(rowData(se))

OUTPUT

DataFrame with 6 rows and 3 columns

ENTREZID product gbkey

<character> <character> <character>

Xkr4 497097 X Kell blood group p.. mRNA

LOC105243853 105243853 uncharacterized LOC1.. ncRNA

LOC105242387 105242387 uncharacterized LOC1.. ncRNA

LOC105242467 105242467 lipoxygenase homolog.. mRNA

Rp1 19888 retinitis pigmentosa.. mRNA

Sox17 20671 SRY (sex determining.. mRNAR

dim(rowData(se))

OUTPUT

[1] 41786 3R

# 性別、時間、マウスIDを表示するためのより良いサンプルIDを作成します:

se$Label <- paste(se$sex, se$time, se$mouse, sep = "_")

se$Label

OUTPUT

[1] "Female_Day8_14" "Female_Day0_9" "Female_Day0_10" "Female_Day4_15"

[5] "Male_Day4_18" "Male_Day8_6" "Female_Day8_5" "Male_Day0_11"

[9] "Female_Day4_22" "Male_Day4_13" "Male_Day8_23" "Male_Day8_24"

[13] "Female_Day0_8" "Male_Day0_7" "Male_Day4_1" "Female_Day8_16"

[17] "Female_Day4_21" "Female_Day0_4" "Male_Day0_2" "Female_Day4_20"

[21] "Male_Day4_12" "Female_Day8_19"R

colnames(se) <- se$Label

# サンプルは性別と時間に基づいて並んでいません。

se$Group <- paste(se$sex, se$time, sep = "_")

se$Group

OUTPUT

[1] "Female_Day8" "Female_Day0" "Female_Day0" "Female_Day4" "Male_Day4"

[6] "Male_Day8" "Female_Day8" "Male_Day0" "Female_Day4" "Male_Day4"

[11] "Male_Day8" "Male_Day8" "Female_Day0" "Male_Day0" "Male_Day4"

[16] "Female_Day8" "Female_Day4" "Female_Day0" "Male_Day0" "Female_Day4"

[21] "Male_Day4" "Female_Day8"R

# これを順序を保持するファクターデータに変更し、seオブジェクトを再配置します:

se$Group <- factor(se$Group, levels = c("Female_Day0","Male_Day0",

"Female_Day4","Male_Day4",

"Female_Day8","Male_Day8"))

se <- se[, order(se$Group)]

colData(se)

OUTPUT

DataFrame with 22 rows and 12 columns

title geo_accession organism age

<character> <character> <character> <character>

Female_Day0_9 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks

Female_Day0_10 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks

Female_Day0_8 CNS_RNA-seq_27C GSM2545348 Mus musculus 8 weeks

Female_Day0_4 CNS_RNA-seq_3C GSM2545353 Mus musculus 8 weeks

Male_Day0_11 CNS_RNA-seq_20C GSM2545343 Mus musculus 8 weeks

... ... ... ... ...

Female_Day8_16 CNS_RNA-seq_2C GSM2545351 Mus musculus 8 weeks

Female_Day8_19 CNS_RNA-seq_9C GSM2545380 Mus musculus 8 weeks

Male_Day8_6 CNS_RNA-seq_17C GSM2545341 Mus musculus 8 weeks

Male_Day8_23 CNS_RNA-seq_25C GSM2545346 Mus musculus 8 weeks

Male_Day8_24 CNS_RNA-seq_26C GSM2545347 Mus musculus 8 weeks

sex infection strain time tissue

<character> <character> <character> <character> <character>

Female_Day0_9 Female NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum

Female_Day0_10 Female NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum

Female_Day0_8 Female NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum

Female_Day0_4 Female NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum

Male_Day0_11 Male NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum

... ... ... ... ... ...

Female_Day8_16 Female InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum

Female_Day8_19 Female InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum

Male_Day8_6 Male InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum

Male_Day8_23 Male InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum

Male_Day8_24 Male InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum

mouse Label Group

<integer> <character> <factor>

Female_Day0_9 9 Female_Day0_9 Female_Day0

Female_Day0_10 10 Female_Day0_10 Female_Day0

Female_Day0_8 8 Female_Day0_8 Female_Day0

Female_Day0_4 4 Female_Day0_4 Female_Day0

Male_Day0_11 11 Male_Day0_11 Male_Day0

... ... ... ...

Female_Day8_16 16 Female_Day8_16 Female_Day8

Female_Day8_19 19 Female_Day8_19 Female_Day8

Male_Day8_6 6 Male_Day8_6 Male_Day8

Male_Day8_23 23 Male_Day8_23 Male_Day8

Male_Day8_24 24 Male_Day8_24 Male_Day8 R

# 最後に、プロット内での順序を維持するためにLabel列もファクタにします:

se$Label <- factor(se$Label, levels = se$Label)

Challenge

-

Infection変数の各レベルに対して、サンプルは何個ですか? -

se_infectedとse_noninfectedという名前の2つのオブジェクトを作成し、それぞれに感染サンプルと非感染サンプルのみを含むseのサブセットを含めます。 その後、最初の500遺伝子の各オブジェクトの平均発現レベルを計算し、summary()関数を使用してこれらの遺伝子に基づく感染と非感染サンプルの発現レベルの分布を調べます。 - インフルエンザAに感染した雌のマウスのサンプルは何個ありますか?

R

# 1

table(se$infection)

OUTPUT

InfluenzaA NonInfected

15 7 R

# 2

se_infected <- se[, se$infection == "InfluenzaA"]

se_noninfected <- se[, se$infection == "NonInfected"]

means_infected <- rowMeans(assay(se_infected)[1:500, ])

means_noninfected <- rowMeans(assay(se_noninfected)[1:500, ])

summary(means_infected)

OUTPUT

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

0.000e+00 1.333e-01 2.867e+00 7.641e+02 3.374e+02 1.890e+04 R

summary(means_noninfected)

OUTPUT

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

0.000e+00 1.429e-01 3.143e+00 7.710e+02 3.666e+02 2.001e+04 R

# 3

ncol(se[, se$sex == "Female" & se$infection == "InfluenzaA" & se$time == "Day8"])

OUTPUT

[1] 4SummarizedExperimentを保存する

これが、私たちのSummarizedExperimentオブジェクトを作成するための少しのコードと時間でした。

ワークショップ全体で使用し続ける必要があるため、Rのメモリに戻すためにコンピュータ上の実際の単一ファイルとして保存することが有用です。

Rに特有のファイルを保存するには、saveRDS()関数を使用し、後でreadRDS()関数を使用して再び読み込むことができます。

R

saveRDS(se, "data/GSE96870_se.rds")

rm(se) # オブジェクトを削除!

se <- readRDS("data/GSE96870_se.rds")

データの由来と再現性

これで、RNA-SeqデータをRにインポートしてさまざまなパッケージによる分析で使用可能な形式の外部.rdsファイルを作成しました。 ただし、インターネットからダウンロードした3つのファイルから.rdsファイルを作成するために使用したコードの記録を保持する必要があります。 ファイルの由来はどうなっていますか? つまり、それらはどこから来ており、どのように作成されたのですか? 元々のカウントおよび遺伝子情報は、GEO公開データベースに預けられました。アクセッション番号はGSE96870です。 ただし、これらのカウントは、配列ベースコールや品質スコアを保持するファストqファイルで配列合わせ/定量化プログラムを実行することによって生成されたものであり、これらは特定のライブラリ調製法を使用して抽出されたRNAから収集したサンプルで生成されたものです。 ふぅ!

元の実験を実施した場合、理想的にはデータが生成された場所と方法の完全な記録を持つべきです。

しかし、公開データセットを利用している場合、最善の方法は、どの元のファイルがどこから来たか、そしてそれに対して行ってきた操作の記録を保持することです。

Rコードを使用してすべてを追跡することは、元の入力ファイルから全体の分析を再現可能にする素晴らしい方法です。

得られる正確な結果は、Rのバージョン、アドオンパッケージのバージョン、さらには使用しているオペレーティングシステムによって異なる可能性があるため、sessionInfo()を使用してすべての情報を追跡し、出力を記録するようにしてください(レッスンの最後に例を参照)。

チャレンジ: mRNA遺伝子をサブセットにする方法

以前は、mRNA遺伝子に対するサブセットを理論的に論じました。

現在、SummarizedExperimentオブジェクトを持っているため、seを新しいオブジェクトse_mRNAにサブセットするためのコードを書くことがはるかに簡単になります。このオブジェクトには、rowData(se)$gbkeyがmRNAである遺伝子/行のみを含むものです。

コードを書くと、21,198のmRNA遺伝子を正しく取得したかを確認してください。

R

se_mRNA <- se[rowData(se)$gbkey == "mRNA" , ]

dim(se_mRNA)

OUTPUT

[1] 21198 22遺伝子アノテーション

カウントデータを生成する人によっては、追加の遺伝子アノテーションの適切なファイルがないかもしれません。 遺伝子シンボルやENTREZID、あるいは他のデータベースのIDのみが存在するかもしれません。 遺伝子アノテーションの特性は、そのアノテーション戦略と情報源によって異なります。 たとえば、RefSeqヒト遺伝子モデル(つまり、NCBIのEntrez)は、さまざまな研究でよくサポートされ、広く使用されています。 UCSC Known Genes データセットは、Swiss-Prot/TrEMBL (UniProt) のタンパク質データと、GenBankからの関連するmRNAデータに基づいており、UCSC Genome Browserの基盤として機能します。 Ensemblの遺伝子は、自動生成されたゲノムアノテーションと手動キュレーションの両方を含んでいます。

Bioconductorでの詳細情報は、Annotation Workshopの資料で見つけることができます。

Bioconductorには、遺伝子の追加アノテーション情報を取得するための多くのパッケージや関数があります。 利用可能なリソースについては、エピソード7 遺伝子セットエンリッチメント解析で詳しく説明されています。

ここでは、遺伝子IDマッピング関数の1つであるmapIdsを紹介します:

mapIds(annopkg, keys, column, keytype, ..., multiVals)ここで

- annopkg は、アノテーションパッケージです

- keys は、私たちが知っているIDです

- column は、私たちが望む値です

- keytype は、使用するキーのタイプです

R

mapIds(org.Mm.eg.db, keys = "497097", column = "SYMBOL", keytype = "ENTREZID")

OUTPUT

'select()' returned 1:1 mapping between keys and columnsOUTPUT

497097

"Xkr4" select()関数とは異なり、mapIds()関数は、追加の引数multiValsを通じてキーと列の間の1:多のマッピングを処理します。

以下の例では、hgu95av2.dbパッケージを使用してこの機能を示します。AffymetrixヒトゲノムU95セットアノテーションデータ。

R

keys <- head(keys(hgu95av2.db, "ENTREZID"))

last <- function(x){x[[length(x)]]}

mapIds(hgu95av2.db, keys = keys, column = "ALIAS", keytype = "ENTREZID")

OUTPUT

'select()' returned 1:many mapping between keys and columnsOUTPUT

10 100 1000 10000 100008586 10001

"AAC2" "ADA1" "ACOGS" "MPPH" "AL4" "ARC33" R

# 1:多のマッピングがある場合、デフォルトの動作は最初の一致を出力することでした。これは、上で定義した関数を使用して最後の一致を取得するように変更できます:

mapIds(hgu95av2.db, keys = keys, column = "ALIAS", keytype = "ENTREZID", multiVals = last)

OUTPUT

'select()' returned 1:many mapping between keys and columnsOUTPUT

10 100 1000 10000 100008586 10001

"NAT2" "ADA" "CDH2" "AKT3" "GAGE12F" "MED6" R

# または、すべての多くのマッピングを取得することができます:

mapIds(hgu95av2.db, keys = keys, column = "ALIAS", keytype = "ENTREZID", multiVals = "list")

OUTPUT

'select()' returned 1:many mapping between keys and columnsOUTPUT

$`10`

[1] "AAC2" "NAT-2" "PNAT" "NAT2"

$`100`

[1] "ADA1" "ADA"

$`1000`

[1] "ACOGS" "ADHD8" "ARVD14" "CD325" "CDHN" "CDw325" "NCAD" "CDH2"

$`10000`

[1] "MPPH" "MPPH2" "PKB-GAMMA" "PKBG" "PRKBG"

[6] "RAC-PK-gamma" "RAC-gamma" "STK-2" "AKT3"

$`100008586`

[1] "AL4" "CT4.7" "GAGE-7" "GAGE-7B" "GAGE-8" "GAGE7" "GAGE7B"

[8] "GAGE12F"

$`10001`

[1] "ARC33" "NY-REN-28" "MED6" セッション情報

R

sessionInfo()

OUTPUT

R version 4.5.2 (2025-10-31)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

Running under: Ubuntu 22.04.5 LTS

Matrix products: default

BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.10.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.10.0 LAPACK version 3.10.0

locale:

[1] LC_CTYPE=C.UTF-8 LC_NUMERIC=C LC_TIME=C.UTF-8

[4] LC_COLLATE=C.UTF-8 LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES=C.UTF-8

[7] LC_PAPER=C.UTF-8 LC_NAME=C LC_ADDRESS=C

[10] LC_TELEPHONE=C LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

time zone: UTC

tzcode source: system (glibc)

attached base packages:

[1] stats4 stats graphics grDevices utils datasets methods

[8] base

other attached packages:

[1] hgu95av2.db_3.13.0 org.Hs.eg.db_3.21.0

[3] org.Mm.eg.db_3.21.0 AnnotationDbi_1.70.0

[5] SummarizedExperiment_1.38.1 Biobase_2.68.0

[7] MatrixGenerics_1.20.0 matrixStats_1.5.0

[9] GenomicRanges_1.60.0 GenomeInfoDb_1.44.0

[11] IRanges_2.42.0 S4Vectors_0.46.0

[13] BiocGenerics_0.54.0 generics_0.1.4

[15] knitr_1.50

loaded via a namespace (and not attached):

[1] Matrix_1.7-3 bit_4.6.0 jsonlite_2.0.0

[4] compiler_4.5.2 BiocManager_1.30.26 renv_1.1.5

[7] crayon_1.5.3 blob_1.2.4 Biostrings_2.76.0

[10] png_0.1-8 fastmap_1.2.0 yaml_2.3.10

[13] lattice_0.22-7 R6_2.6.1 XVector_0.48.0

[16] S4Arrays_1.8.1 DelayedArray_0.34.1 GenomeInfoDbData_1.2.14

[19] DBI_1.2.3 rlang_1.1.6 KEGGREST_1.48.1

[22] cachem_1.1.0 xfun_0.52 bit64_4.6.0-1

[25] memoise_2.0.1 SparseArray_1.8.0 RSQLite_2.4.1

[28] cli_3.6.5 grid_4.5.2 vctrs_0.6.5

[31] evaluate_1.0.4 abind_1.4-8 httr_1.4.7

[34] pkgconfig_2.0.3 tools_4.5.2 UCSC.utils_1.4.0 - 使用される遺伝子発現定量ツールによって、出力を

SummarizedExperimentまたはDGEListオブジェクトに読み込む方法が異なります(多くはBioconductorパッケージで配布されています)。 - EnsemblやEntrez IDなどの安定した遺伝子識別子は、RNA-seq分析全体で主要な識別子として使用されるべきで、解釈を容易にするために遺伝子シンボルを追加する必要があります。

Content from 探索的解析と品質管理

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- RNA-seq解析において、探索的解析がなぜ重要なステップなのでしょうか?

- 探索的解析を行う際、生のカウント行列をどのように前処理すべきですか?

- データを表現するために2次元で十分なのでしょうか?

Objectives

- 遺伝子発現マトリックスの解析方法と、一般的な品質管理手順を習得します。

- 探索的解析用のインタラクティブなアプリケーション環境の構築方法を学びます。

パッケージの読み込み

RStudioを再起動した直後の状態を想定して、このレッスンで使用するパッケージと、前回のレッスンで作成した

SummarizedExperiment オブジェクトを読み込みます。

R

suppressPackageStartupMessages({

library(SummarizedExperiment)

library(DESeq2)

library(vsn)

library(ggplot2)

library(ComplexHeatmap)

library(RColorBrewer)

library(hexbin)

library(iSEE)

})

R

se <- readRDS("data/GSE96870_se.rds")

発現していない遺伝子の除去

探索的解析は、データの品質管理と理解において非常に重要なプロセスです。 これにより、データ品質の問題、サンプルの取り違え、コンタミネーションなどを検出できるほか、データ中に存在する顕著なパターンを把握することも可能になります。 本エピソードでは、RNA-seqデータに対する探索的解析の代表的な手法であるクラスタリングと主成分分析(PCA)の2つについて解説します。 これらのツールはRNA-seqデータの解析に限定されたものではなく、他の種類のデータ解析にも応用可能です。 ただし、カウントベースのアッセイにはこの種のデータに適用する際に考慮すべき特有の特徴があります。まず第一に、ゲノム上のすべてのマウス遺伝子が小脳サンプルで発現しているわけではありません。遺伝子の発現が検出可能かどうかを判断するための閾値は複数存在しますが、ここでは非常に厳格な基準を採用します。具体的には、全サンプルを通じて遺伝子の総カウント数が5未満の場合、そもそもデータ量が不足しており、有効な解析を行うことができないものとします。

R

nrow(se)

OUTPUT

[1] 41786R

# Remove genes/rows that do not have > 5 total counts

se <- se[rowSums(assay(se, "counts")) > 5, ]

nrow(se)

OUTPUT

[1] 27430課題:このフィルタリングを通過した遺伝子にはどのような特徴があるのか?

前回のエピソードでは、mRNA遺伝子のみに絞り込むサブセット処理について議論しました。今回はさらに、最低限の発現レベルを基準にサブセット処理を行いました。

- 各種類の遺伝子のうち、フィルタリングを通過した遺伝子の数はそれぞれどれくらいでしょうか?

- 異なる閾値を用いてフィルタリングを通過した遺伝子数を比較してください。

- より厳格なフィルタリングを行う場合の利点と欠点は何でしょうか?また、考慮すべき重要な点にはどのようなものがあるでしょうか?

R

table(rowData(se)$gbkey)

OUTPUT

C_region exon J_segment misc_RNA mRNA

14 1765 14 1539 16859

ncRNA precursor_RNA rRNA tRNA V_segment

6789 362 2 64 22 R

nrow(se) # represents the number of genes using 5 as filtering threshold

OUTPUT

[1] 27430R

length(which(rowSums(assay(se, "counts")) > 10))

OUTPUT

[1] 25736R

length(which(rowSums(assay(se, "counts")) > 20))

OUTPUT

[1] 23860- Cons: 興味深い情報を削除するリスク Pros:

- 発現量が低いまたは検出限界以下の遺伝子は、生物学的に有意な結果をもたらす可能性が低いと考えられます。

- 統計的検定の回数を削減できます(多重検定の問題を軽減)。

- 平均値と分散の関係をより信頼性の高い方法で推定できます。

考慮すべき事項: - 両群において当該遺伝子は発現していますか? - 各群で当該遺伝子を発現しているサンプル数はいくつですか?

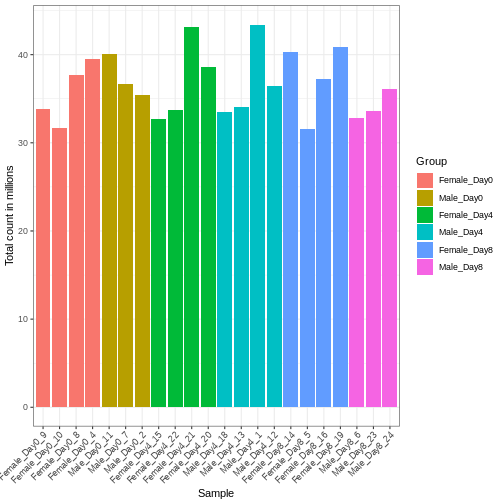

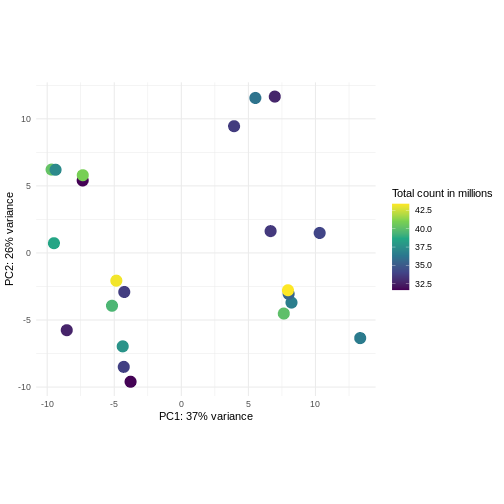

ライブラリサイズの差異について

サンプル間で遺伝子に割り当てられた総リード数に差異が生じる場合、これは主に技術的な要因によるものです。実際には、単に遺伝子の生のリードカウントをサンプル間で直接比較し、リード数が多いサンプルほどその遺伝子の発現量が多いと結論づけることはできません。高いリードカウントは、そのサンプルにおける総リード数が全体的に多いことに起因している可能性があるためです。 本節の残りの部分では、「ライブラリサイズ」という用語を、サンプルごとに遺伝子に割り当てられた総リード数を指すものとして使用します。まずすべてのサンプルのライブラリサイズを比較する必要があります。

R

# Add in the sum of all counts

se$libSize <- colSums(assay(se))

# Plot the libSize by using R's native pipe |>

# to extract the colData, turn it into a regular

# data frame then send to ggplot:

colData(se) |>

as.data.frame() |>

ggplot(aes(x = Label, y = libSize / 1e6, fill = Group)) +

geom_bar(stat = "identity") + theme_bw() +

labs(x = "Sample", y = "Total count in millions") +

theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))

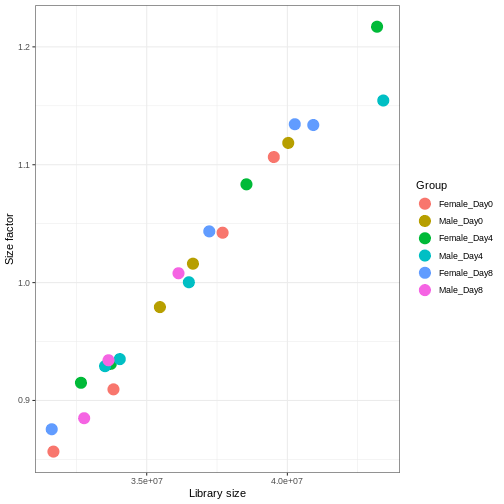

サンプル間のライブラリサイズの差異を適切に補正しなければ、誤った結論を導く危険性があります。RNA-seqデータにおいてこの処理を行う標準的な方法は、2段階の手順で説明できます。 まず、サンプルごとに固有の補正係数である「サイズ因子」を推定します。これらの因子を用いて生のカウント値を除算すれば、サンプル間でより比較可能な値が得られるようになります。 次に、これらのサイズ因子をデータの統計解析プロセスに組み込みます。 重要なのは、特定の解析手法においてこの処理がどのように実装されているかを詳細に確認することです。 場合によっては、アナリスト自身がカウント値をサイズ因子で明示的に除算する必要があることもあります。 また別のケースでは(差異発現解析で後述するように)、これらを解析ツールに別途提供することが重要です。ツールはこれらの因子を適切に統計モデルに適用します。

DESeq2では、estimateSizeFactors()関数を用いてサイズ因子を計算します。

この関数で推定されるサイズ因子は、ライブラリサイズの差異補正と、サンプル間のRNA組成の差異補正を組み合わせたものです。

後者は特に重要です。RNA-seqデータは組成的な性質を持つため、遺伝子間で分配されるリード数には一定の上限があります。もし特定の遺伝子(あるいは少数の非常に高発現遺伝子)がリードの大部分を占有すると、他のすべての遺伝子は必然的に非常に低いカウント値しか得られなくなります。ここで私たちは、内部構造としてこれらのサイズ因子を格納できるDESeqDataSetオブジェクトにSummarizedExperimentオブジェクトを変換します。また、主要な実験デザイン(性別と時間)を指定する必要もあります。

R

dds <- DESeq2::DESeqDataSet(se, design = ~ sex + time)

WARNING

Warning in DESeq2::DESeqDataSet(se, design = ~sex + time): some variables in

design formula are characters, converting to factorsR

dds <- estimateSizeFactors(dds)

# Plot the size factors against library size

# and look for any patterns by group:

ggplot(data.frame(libSize = colSums(assay(dds)),

sizeFactor = sizeFactors(dds),

Group = dds$Group),

aes(x = libSize, y = sizeFactor, col = Group)) +

geom_point(size = 5) + theme_bw() +

labs(x = "Library size", y = "Size factor")

データの前処理

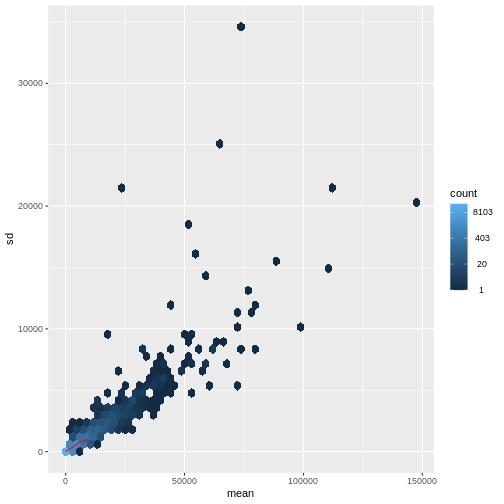

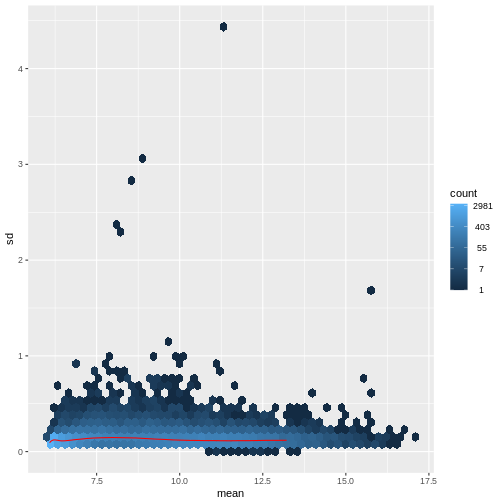

探索的解析のための手法に関する研究文献は数多く存在します。 これらの手法の多くは、入力データ(ここでは各遺伝子)の分散が平均値から比較的独立している場合に最も効果的に機能します。 RNA-seqのようなリードカウントデータの場合、この前提は成立しません。 実際には、分散は平均リードカウントの増加に伴って増大する傾向があります。

R

meanSdPlot(assay(dds), ranks = FALSE)

この問題に対処する方法は2つあります:1つ目は、カウントデータに特化した分析手法を開発する方法、2つ目は既存の手法を適用できるようにカウントデータを変換する方法です。 どちらの方法も研究されてきましたが、現時点では後者のアプローチの方が実際に広く採用されています。具体的には、DESeq2の分散安定化変換を用いてデータを変換した後、平均リードカウントと分散の相関関係が適切に除去されていることを確認できます。

R

vsd <- DESeq2::vst(dds, blind = TRUE)

meanSdPlot(assay(vsd), ranks = FALSE)

ヒートマップとクラスタリング解析

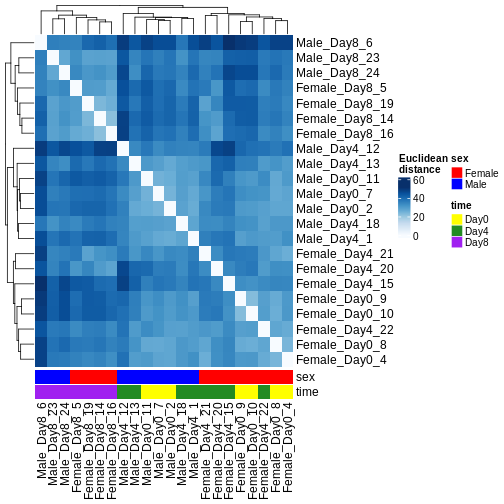

発現パターンの類似性に基づいてサンプルをクラスタリングする方法は複数存在します。最も単純な手法の一つは、すべてのサンプルペア間のユークリッド距離を計算することです(距離が長いほど類似性が低いことを示します)。その後、分岐型デンドログラムとヒートマップの両方を用いて結果を可視化し、距離を色で表現します。この解析から、Day 8のサンプルは他のサンプル群と比較して互いにより類似していることが明らかになりました。ただし、Day 4とDay 0のサンプルは明確には分離していません。代わりに、雄個体と雌個体は確実に分離することが確認されました。

R

dst <- dist(t(assay(vsd)))

colors <- colorRampPalette(brewer.pal(9, "Blues"))(255)

ComplexHeatmap::Heatmap(

as.matrix(dst),

col = colors,

name = "Euclidean\ndistance",

cluster_rows = hclust(dst),

cluster_columns = hclust(dst),

bottom_annotation = columnAnnotation(

sex = vsd$sex,

time = vsd$time,

col = list(sex = c(Female = "red", Male = "blue"),

time = c(Day0 = "yellow", Day4 = "forestgreen", Day8 = "purple")))

)

主成分分析(PCA)

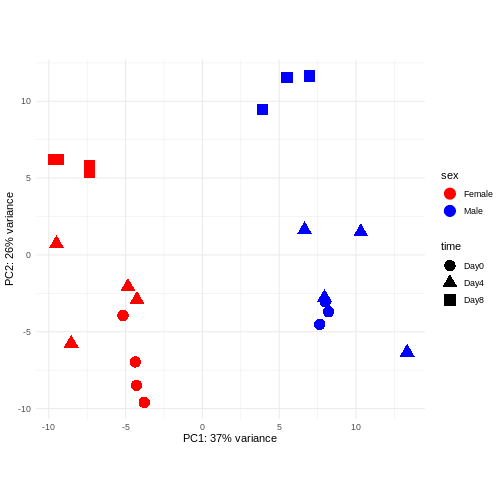

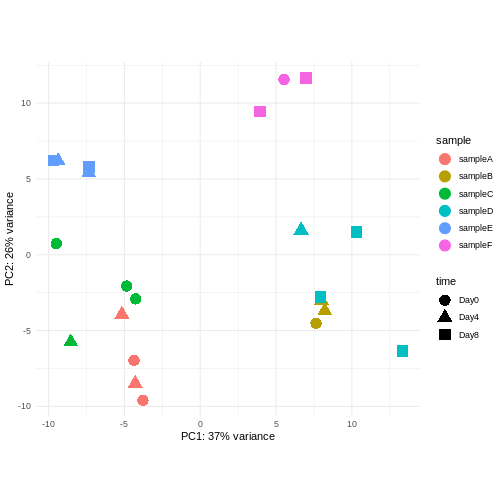

主成分分析は次元削減手法の一つであり、サンプルデータを低次元空間に投影する手法である。 この低次元表現は、データの可視化や、さらなる分析手法の入力データとして利用することができる。 主成分は、互いに直交するように定義され、それらが張る空間へのサンプル投影が可能な限り多くの分散情報を保持するように設計されている。 この手法は教師なし学習の一種であり、サンプルに関する外部情報(例えば処理条件など)は一切考慮されない。 以下の図では、サンプルを2次元の主成分空間に投影して表現している。 各次元について、当該成分が説明する全分散の割合を示している。 定義上、第1主成分は常に後続する主成分よりも多くの分散を説明することになる。 説明分散率とは、元の高次元空間から低次元空間にデータを投影して可視化する際に、データ中の「信号」成分のうちどの程度が保持されているかを示す指標である。

R

pcaData <- DESeq2::plotPCA(vsd, intgroup = c("sex", "time"),

returnData = TRUE)

OUTPUT

using ntop=500 top features by varianceR

percentVar <- round(100 * attr(pcaData, "percentVar"))

ggplot(pcaData, aes(x = PC1, y = PC2)) +

geom_point(aes(color = sex, shape = time), size = 5) +

theme_minimal() +

xlab(paste0("PC1: ", percentVar[1], "% variance")) +

ylab(paste0("PC2: ", percentVar[2], "% variance")) +

coord_fixed() +

scale_color_manual(values = c(Male = "blue", Female = "red"))

課題:隣の人と以下の点について話し合ってください

主に感染後の時間経過に伴う発現変化(Reminder Day0時点 -> 感染前)に関心がある場合、下流解析で考慮すべき点は何でしょうか?

同一ドナーから複数のサンプルを取得した実験デザインを考えてみましょう。あなたは引き続き時間差による差異に関心があり、以下のPCAプロットを観察しました。このPCAプロットからどのような示唆が得られるでしょうか?

OUTPUT

using ntop=500 top features by variance

このデータにおける主要なシグナル(分散の37%)は性別と関連しています。私たちは時間経過に伴う性特異的な変化には関心がないため、下流解析ではこの影響を調整する必要があります(次のエピソード参照)。また、今後の探索的下流解析においてもこの要因を考慮に入れておく必要があります。この影響を補正する方法として、性染色体上に位置する遺伝子を除去することが考えられます。

- 考慮すべき強いドナー効果が認められます。

- PC1(分散の37%)は何を表しているのでしょうか? これは2つのドナーグループを示しているように思われます。

- PC1とPC2には時間との関連性が認められません → 時間による転写レベルの影響は存在しないか、あるいは弱いと考えられます --> より高次の主成分(例:PC3、PC4、…)との関連性を確認してください

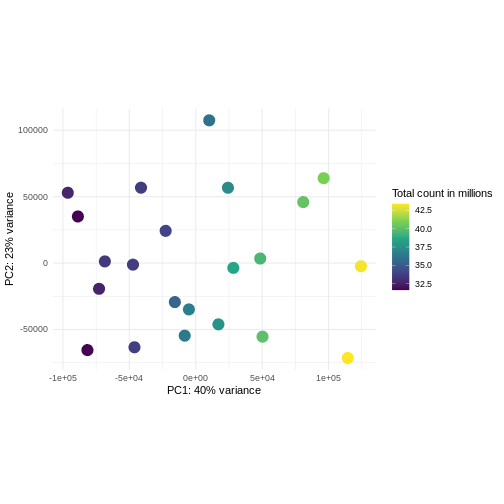

課題: ライブラリサイズに応じて色分けしたPCAプロットを作成してください

分散安定化変換前後の結果を比較してください。

ヒント:

DESeq2::plotPCA関数は入力としてDESeqTransformクラスのオブジェクトを期待します。SummarizedExperimentオブジェクトを変換するには、plotPCA(DESeqTransform(se))と記述します

R

pcaDataVst <- DESeq2::plotPCA(vsd, intgroup = c("libSize"),

returnData = TRUE)

OUTPUT

using ntop=500 top features by varianceR

percentVar <- round(100 * attr(pcaDataVst, "percentVar"))

ggplot(pcaDataVst, aes(x = PC1, y = PC2)) +

geom_point(aes(color = libSize / 1e6), size = 5) +

theme_minimal() +

xlab(paste0("PC1: ", percentVar[1], "% variance")) +

ylab(paste0("PC2: ", percentVar[2], "% variance")) +

coord_fixed() +

scale_color_continuous("Total count in millions", type = "viridis")

R

pcaDataCts <- DESeq2::plotPCA(DESeqTransform(se), intgroup = c("libSize"),

returnData = TRUE)

OUTPUT

using ntop=500 top features by varianceR

percentVar <- round(100 * attr(pcaDataCts, "percentVar"))

ggplot(pcaDataCts, aes(x = PC1, y = PC2)) +

geom_point(aes(color = libSize / 1e6), size = 5) +

theme_minimal() +

xlab(paste0("PC1: ", percentVar[1], "% variance")) +

ylab(paste0("PC2: ", percentVar[2], "% variance")) +

coord_fixed() +

scale_color_continuous("Total count in millions", type = "viridis")

インタラクティブな探索的データ解析

実験要因を詳細に調査したり、コーディング経験のない関係者から知見を得たりする場合、QCプロットをインタラクティブに操作しながら分析することが非常に有効です。RNA-seqデータの探索的データ分析に有用なツールとして、GlimmaとiSEEが挙げられます。

Challenge: Interactively explore our data using iSEE

R

## Convert DESeqDataSet object to a SingleCellExperiment object, in order to

## be able to store the PCA representation

sce <- as(dds, "SingleCellExperiment")

## Add PCA to the 'reducedDim' slot

stopifnot(rownames(pcaData) == colnames(sce))

reducedDim(sce, "PCA") <- as.matrix(pcaData[, c("PC1", "PC2")])

## Add variance-stabilized data as a new assay

stopifnot(colnames(vsd) == colnames(sce))

assay(sce, "vsd") <- assay(vsd)

app <- iSEE(sce)

shiny::runApp(app)

Session info

R

sessionInfo()

OUTPUT

R version 4.5.2 (2025-10-31)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

Running under: Ubuntu 22.04.5 LTS

Matrix products: default

BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.10.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.10.0 LAPACK version 3.10.0

locale:

[1] LC_CTYPE=C.UTF-8 LC_NUMERIC=C LC_TIME=C.UTF-8

[4] LC_COLLATE=C.UTF-8 LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES=C.UTF-8

[7] LC_PAPER=C.UTF-8 LC_NAME=C LC_ADDRESS=C

[10] LC_TELEPHONE=C LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

time zone: UTC

tzcode source: system (glibc)

attached base packages:

[1] grid stats4 stats graphics grDevices utils datasets

[8] methods base

other attached packages:

[1] iSEE_2.20.0 SingleCellExperiment_1.30.1

[3] hexbin_1.28.5 RColorBrewer_1.1-3

[5] ComplexHeatmap_2.24.1 ggplot2_3.5.2

[7] vsn_3.76.0 DESeq2_1.48.1

[9] SummarizedExperiment_1.38.1 Biobase_2.68.0

[11] MatrixGenerics_1.20.0 matrixStats_1.5.0

[13] GenomicRanges_1.60.0 GenomeInfoDb_1.44.0

[15] IRanges_2.42.0 S4Vectors_0.46.0

[17] BiocGenerics_0.54.0 generics_0.1.4

loaded via a namespace (and not attached):

[1] rlang_1.1.6 magrittr_2.0.3 shinydashboard_0.7.3

[4] clue_0.3-66 GetoptLong_1.0.5 compiler_4.5.2

[7] mgcv_1.9-3 png_0.1-8 vctrs_0.6.5

[10] pkgconfig_2.0.3 shape_1.4.6.1 crayon_1.5.3

[13] fastmap_1.2.0 XVector_0.48.0 labeling_0.4.3

[16] promises_1.3.3 shinyAce_0.4.4 UCSC.utils_1.4.0

[19] preprocessCore_1.70.0 xfun_0.52 cachem_1.1.0

[22] jsonlite_2.0.0 listviewer_4.0.0 later_1.4.2

[25] DelayedArray_0.34.1 BiocParallel_1.42.1 parallel_4.5.2

[28] cluster_2.1.8.1 R6_2.6.1 bslib_0.9.0

[31] limma_3.64.1 jquerylib_0.1.4 Rcpp_1.0.14

[34] iterators_1.0.14 knitr_1.50 httpuv_1.6.16

[37] Matrix_1.7-3 splines_4.5.2 igraph_2.1.4

[40] tidyselect_1.2.1 abind_1.4-8 yaml_2.3.10

[43] doParallel_1.0.17 codetools_0.2-20 affy_1.86.0

[46] miniUI_0.1.2 lattice_0.22-7 tibble_3.3.0

[49] shiny_1.11.0 withr_3.0.2 evaluate_1.0.4

[52] circlize_0.4.16 pillar_1.10.2 affyio_1.78.0

[55] BiocManager_1.30.26 renv_1.1.5 DT_0.33

[58] foreach_1.5.2 shinyjs_2.1.0 scales_1.4.0

[61] xtable_1.8-4 glue_1.8.0 tools_4.5.2

[64] colourpicker_1.3.0 locfit_1.5-9.12 colorspace_2.1-1

[67] nlme_3.1-168 GenomeInfoDbData_1.2.14 vipor_0.4.7

[70] cli_3.6.5 viridisLite_0.4.2 S4Arrays_1.8.1

[73] dplyr_1.1.4 gtable_0.3.6 rintrojs_0.3.4

[76] sass_0.4.10 digest_0.6.37 SparseArray_1.8.0

[79] ggrepel_0.9.6 rjson_0.2.23 htmlwidgets_1.6.4

[82] farver_2.1.2 htmltools_0.5.8.1 lifecycle_1.0.4

[85] shinyWidgets_0.9.0 httr_1.4.7 GlobalOptions_0.1.2

[88] statmod_1.5.0 mime_0.13 - 探索的分析は、データセットの品質管理と潜在的な問題の検出において不可欠なプロセスです。

- 探索的分析手法には様々な種類があり、それぞれ異なる前処理済みデータを必要とします。最も一般的に用いられる手法では、カウント値の正規化と対数変換(あるいは同等のより感度の高い/高度な処理)が行われ、データの均方分散性に近い状態が求められます。一方、他の手法では生のカウント値をそのまま処理対象とします。

Content from Differential expression 解析

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- 典型的な Differential expression 解析で実施される主な手順は何ですか?

- DESeq2の出力結果をどのように解釈すればよいですか?

Objectives

- Differential expression 解析における主要な手順について説明してください。

- DESeq2パッケージを使用してR環境でこれらの手順を実行する方法を説明してください。

Differential expression の推定

RNA-seqデータ解析における主要な目的の一つは、実験群間または条件間(例:処理群と対照群、時間点、組織など)における系統的な変化を定量化し、統計的に推論することです。 これは通常、条件間変動と条件内変動を用いて発現変動パターンを示す遺伝子を同定することで行われ、生物学的複製サンプル(同一条件下での複数サンプル)が必要となります。 発現変動解析を実施するためのソフトウェアパッケージは複数存在します。 比較研究によれば、発現変動遺伝子(DEG)に関してはある程度の一致が見られるものの、ツール間にはばらつきがあり、どのツールも他のすべてのツールを一貫して上回る性能を示すことはないことが報告されています(Soneson and Delorenzi, 2013参照)。 以下では、DESeq2 ソフトウェアパッケージを使用した発現変動解析の実施方法を説明し、実際に解析を行います。edgeRパッケージも同様の手法を実装しており、カウントデータに関する主要な仮定を共有しています。 両パッケージとも一般的に良好な安定性を示し、同等の結果が得られます。

DESeqDataSetオブジェクト

DESeq2を実行するには、カウントデータをDESeqDataSetクラスのオブジェクトとして表現する必要があります。

DESeqDataSetはSummarizedExperimentクラス(定量データのインポートとアノテーションセクション参照)の拡張版であり、カウントアッセイデータ、特徴量(ここでは遺伝子)、およびサンプルメタデータに加えて、

design formula を保持します。 design formula

は、モデリング時に用いる変数を表現するものです。通常は解析対象の変数(群変数)や、考慮したいその他の変数(例:バッチ効果変数)などが含まれます。

design formula および関連する design matrices

に関する詳細な説明は、design

matricesの詳細な探索セクションで行います。DESeqDataSetクラスのオブジェクトは、カウント行列、SummarizedExperimentオブジェクト、トランスクリプト存在量ファイル、またはhtseqカウントファイルから構築可能です。

パッケージの読み込み

R

suppressPackageStartupMessages({

library(SummarizedExperiment)

library(DESeq2)

library(ggplot2)

library(ExploreModelMatrix)

library(cowplot)

library(ComplexHeatmap)

library(apeglm)

})

データの読み込み

前回の品質管理分析で使用した SummarizedExperiment

オブジェクトを再度読み込みます。品質管理の探索的分析では、カウント数が5未満の遺伝子約35%を削除しました。これらの遺伝子は情報量が不足していたためです。DESeq2の統計解析においては、デフォルトで独立したフィルタリングが行われるため、これらの遺伝子を厳密に削除する必要はありません。ただし、これにより

DESeqDataSet

オブジェクトのメモリ使用量が減少し、計算速度が向上する可能性があります。さらに、これらの遺伝子が可視化結果を乱雑にするのを防ぐことができます。

R

se <- readRDS("data/GSE96870_se.rds")

se <- se[rowSums(assay(se, "counts")) > 5, ]

DESeqDataSetの作成

本例で使用する design matrix は ~ sex + time

とします。

This will allow us test the difference between males and females (averaged over time point) and the difference between day 0, 4 and 8 (averaged over males and females). If we wanted to test other comparisons (e.g., Female.Day8 vs. Female.Day0 and also Male.Day8 vs. Male.Day0) we could use a different design matrix to more easily extract those pairwise comparisons.

R

dds <- DESeq2::DESeqDataSet(se,

design = ~ sex + time)

WARNING

Warning in DESeq2::DESeqDataSet(se, design = ~sex + time): some variables in

design formula are characters, converting to factors正規化処理

DESeq2 と edgeR

は以下の前提条件に基づいています:

- ほとんどの遺伝子は発現量に有意な差がない

- 特定の遺伝子にリードがマッピングされる確率は、同一グループ内のすべてのサンプルにおいて同一である

前のセクションで示したように、サンプルの総カウント数は(たとえ同じ条件であっても)ライブラリサイズ(シーケンスされたリードの総数)に依存します。 特定の遺伝子のカウント数の変動をグループ間およびグループ内で比較するには、まずライブラリサイズと構成効果を考慮する必要があります。 前のセクションで説明したestimateSizeFactors()関数を思い出してください。

R

dds <- estimateSizeFactors(dds)

統計モデリング

DESeq2 と edgeR は、グループあたりのレプリケートが少ないこと、平均分散依存性 (探索的データ分析を参照)、および歪んだカウント分布を考慮して、RNA-seq カウントを 負の二項分布 としてモデル化します。

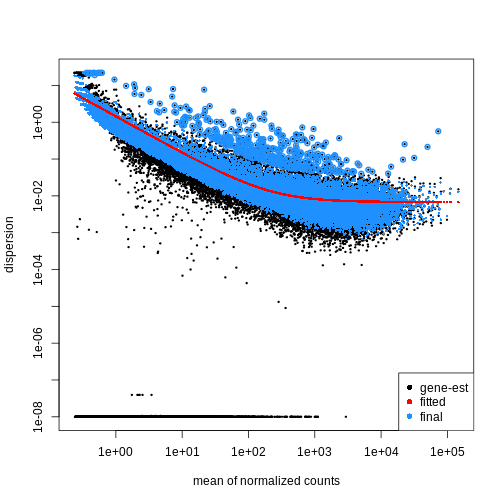

分散パラメータ (Dispersion)

負の二項分布に従う遺伝子のカウント値におけるグループ内分散は、平均 \(\mu\) に対して以下のようにモデル化できます:

\(var = \mu + \theta \mu^2\)

ここで \(\theta\) は遺伝子固有の

分散パラメータ (dispersion)

を表し、データのばらつき度合いを示す指標です。第二段階として、各遺伝子の分散パラメータを推定することで、グループ内の期待分散値を算出し、グループ間の差異を検定します。サンプル数が限られている場合、適切な分散推定値は得にくいため、類似した発現パターンを示す遺伝子間の情報が活用されます。各遺伝子の分散推定値は、観測された分散分布の中央値方向に「縮小」(shrinked)されます。DESeq2

では、estimateDispersions()

関数を使用して分散推定値を取得できます。 plotDispEsts()

関数を用いることで、この 縮小効果

の影響を視覚的に確認することが可能です:

R

dds <- estimateDispersions(dds)

OUTPUT

gene-wise dispersion estimatesOUTPUT

mean-dispersion relationshipOUTPUT

final dispersion estimatesR

plotDispEsts(dds)

検定方法

We can use the nbinomWaldTest()function of

DESeq2 to fit a generalized linear model (GLM) and

compute log2 fold changes (synonymous with “GLM coefficients”,

“beta coefficients” or “effect size”) corresponding to the variables of

the design matrix. The design matrix is directly

related to the design formula and automatically derived from

it. Assume a design formula with one variable (~ treatment)

and two factor levels (treatment and control). The mean expression \(\mu_{j}\) of a specific gene in sample

\(j\) will be modeled as following:

\(log(μ_j) = β_0 + x_j β_T\),

with \(β_T\) corresponding to the log2 fold change of the treatment groups, \(x_j\) = 1, if \(j\) belongs to the treatment group and \(x_j\) = 0, if \(j\) belongs to the control group.

Finally, the estimated log2 fold changes are scaled by their standard error and tested for being significantly different from 0 using the Wald test.

R

dds <- nbinomWaldTest(dds)

注意

上記で説明した標準的な差異発現解析は、単一の関数 DESeq()

にまとめられています。最初のコードブロックを実行することは、2番目のコードブロックを実行することと等価です:

R

dds <- DESeq(dds)

R

dds <- estimateSizeFactors(dds)

dds <- estimateDispersions(dds)

dds <- nbinomWaldTest(dds)

特定の対比に関する結果の探索

results()

関数を使用すると、遺伝子ごとの検定統計量(対数2倍変化量や調整済みp値など)を抽出できます。比較対象とする対比は、モデル係数の線形結合として定義します(これは設計行列内の列の組み合わせに相当します)。したがって、この定義は設計式と直接関連しています。設計行列の詳細な解説と、異なる対比を指定するための使用方法については、設計行列の探索

のセクションを参照してください。results()

関数では、対比を対象変数(参照変数)と、その比較対象となる水準を用いて

contrast

引数で指定します。デフォルトでは、参照変数は設計式の最後の変数となり、参照水準

は最初の因子水準、最後の水準

が比較対象として自動的に使用されます。また、results()

関数の name

引数を使用して明示的に対比を指定することも可能です。利用可能なすべての対比名は、resultsNames()

関数で取得できます。

Challenge

このレッスンで使用されている例に対して results(dds)

を実行する際、比較のデフォルト値となる

コントラスト、基準レベル、および

「最終レベル」 はそれぞれ何になりますか?

ヒント:オブジェクト構築に使用された設計式を確認してください。

このレッスンの例では、設計式の最後の変数は time です。

基準レベル(アルファベット順で最初の値)は

Day0 で、最終レベルは Day8

です。

R

levels(dds$time)

OUTPUT

[1] "Day0" "Day4" "Day8"デフォルトの対比を特定するのが難しい場合でも、results()

関数の出力には明示的に参照している対比が記載されています(以下参照)!

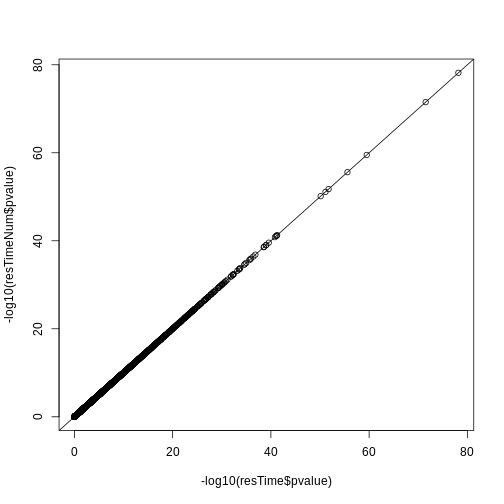

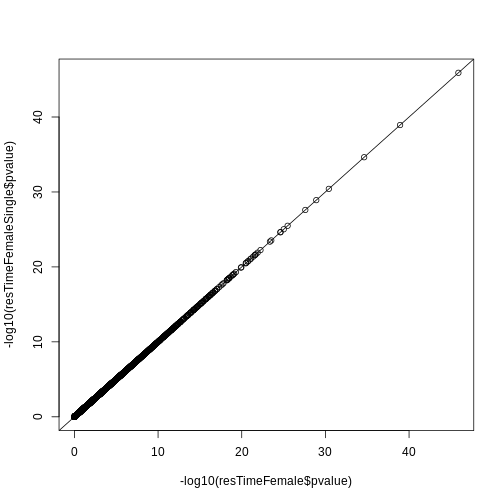

results()関数の出力を詳細に分析するには、summary()関数を使用し、有意性(p値)に基づいて結果を並べ替えることができます。ここでは、特に時間(「関心のある変数」)における変化に関心があり、具体的にはDay0(「基準レベル」)とDay8(「比較対象レベル」)の間で発現量に差異が見られる遺伝子を対象としています。使用したモデルには性別変数が含まれています(上記参照)。したがって、本分析結果は性別に関連する差異を考慮した「補正済み」の値となります。

R

## Day 8 vs Day 0

resTime <- results(dds, contrast = c("time", "Day8", "Day0"))

summary(resTime)

OUTPUT

out of 27430 with nonzero total read count

adjusted p-value < 0.1

LFC > 0 (up) : 4472, 16%

LFC < 0 (down) : 4282, 16%

outliers [1] : 10, 0.036%

low counts [2] : 3723, 14%

(mean count < 1)

[1] see 'cooksCutoff' argument of ?results

[2] see 'independentFiltering' argument of ?resultsR

# View(resTime)

head(resTime[order(resTime$pvalue), ])

OUTPUT

log2 fold change (MLE): time Day8 vs Day0

Wald test p-value: time Day8 vs Day0

DataFrame with 6 rows and 6 columns

baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue

<numeric> <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>

Asl 701.343 1.117332 0.0594128 18.8062 6.71212e-79

Apod 18765.146 1.446981 0.0805056 17.9737 3.13229e-72

Cyp2d22 2550.480 0.910202 0.0556002 16.3705 3.10712e-60

Klk6 546.503 -1.671897 0.1057395 -15.8115 2.59339e-56

Fcrls 184.235 -1.947016 0.1277235 -15.2440 1.80488e-52

A330076C08Rik 107.250 -1.749957 0.1155125 -15.1495 7.63434e-52

padj

<numeric>

Asl 1.59057e-74

Apod 3.71130e-68

Cyp2d22 2.45431e-56

Klk6 1.53639e-52

Fcrls 8.55406e-49

A330076C08Rik 3.01518e-48Challenge

時間の影響を排除して、雄個体と雌個体間における DE 遺伝子を探索してください。

ヒント: GLM

を再度適合させる必要はありません。resultsNames()

関数を使用して正しい対比を取得してください。

R

## Male vs Female

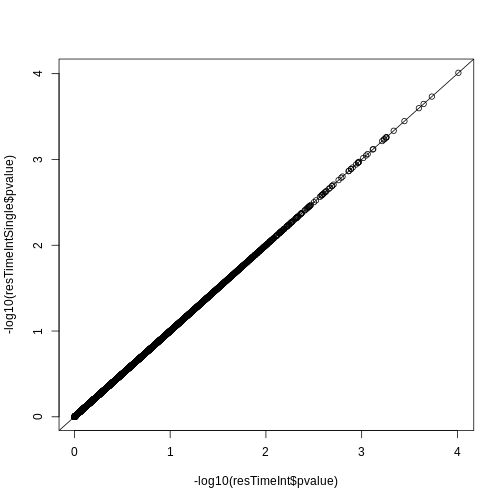

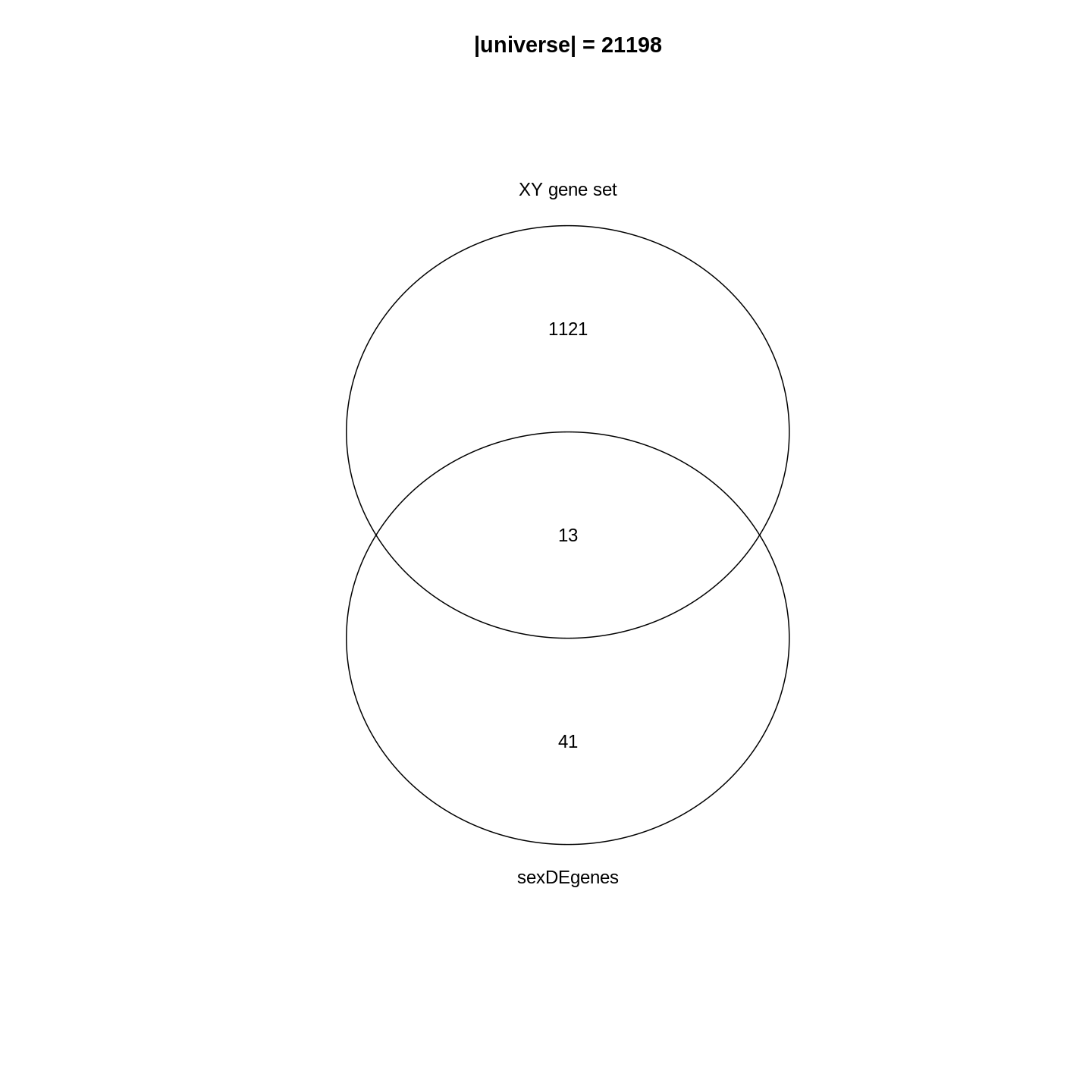

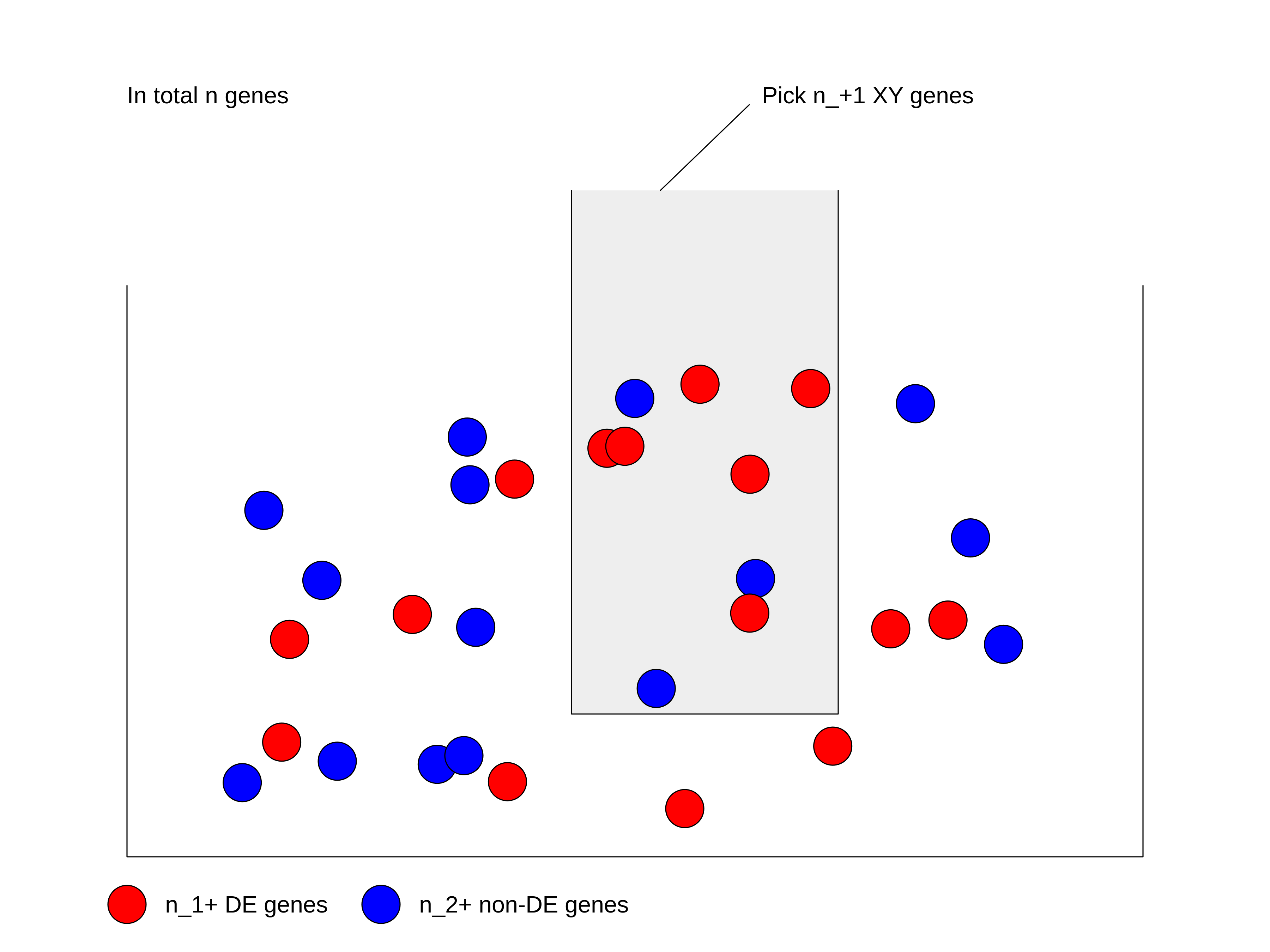

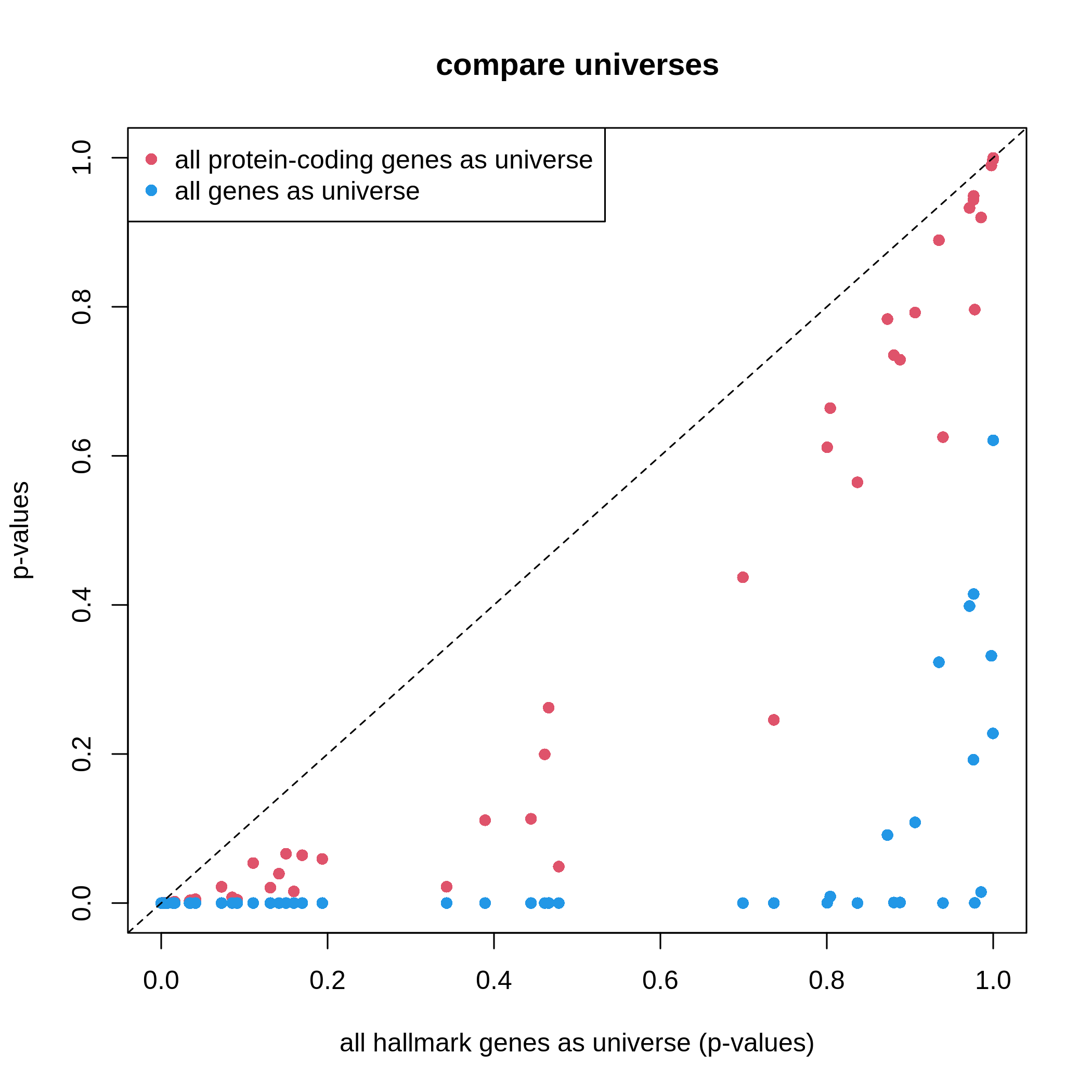

resSex <- results(dds, contrast = c("sex", "Male", "Female"))

summary(resSex)

OUTPUT

out of 27430 with nonzero total read count

adjusted p-value < 0.1

LFC > 0 (up) : 51, 0.19%

LFC < 0 (down) : 70, 0.26%

outliers [1] : 10, 0.036%

low counts [2] : 8504, 31%

(mean count < 6)

[1] see 'cooksCutoff' argument of ?results

[2] see 'independentFiltering' argument of ?resultsR

head(resSex[order(resSex$pvalue), ])

OUTPUT

log2 fold change (MLE): sex Male vs Female

Wald test p-value: sex Male vs Female

DataFrame with 6 rows and 6 columns

baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue

<numeric> <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>

Xist 22603.0359 -11.60429 0.336282 -34.5076 6.16852e-261

Ddx3y 2072.9436 11.87241 0.397493 29.8683 5.08722e-196

Eif2s3y 1410.8750 12.62513 0.565194 22.3377 1.58997e-110

Kdm5d 692.1672 12.55386 0.593607 21.1484 2.85293e-99

Uty 667.4375 12.01728 0.593573 20.2457 3.87772e-91

LOC105243748 52.9669 9.08325 0.597575 15.2002 3.52699e-52

padj

<numeric>

Xist 1.16684e-256

Ddx3y 4.81149e-192

Eif2s3y 1.00253e-106

Kdm5d 1.34915e-95

Uty 1.46702e-87

LOC105243748 1.11194e-48多重検定補正

遺伝子ごとに1回ずつ行われる多数の検定を実施するため、DE解析の結果には必然的に偽陽性が相当数含まれることになります。例えば、20,000個の遺伝子を\(\alpha = 0.05\)の有意水準で検定した場合、実際には発現差が認められない遺伝子が1,000個有意に検出されると予想されます。

このような高い偽陽性率を考慮するため、我々は結果に対して多重検定補正を適用します。DESeq2ではデフォルトで、Benjamini-Hochberg法を用いて、DE解析結果に対する調整済みp値(padj)を算出します。

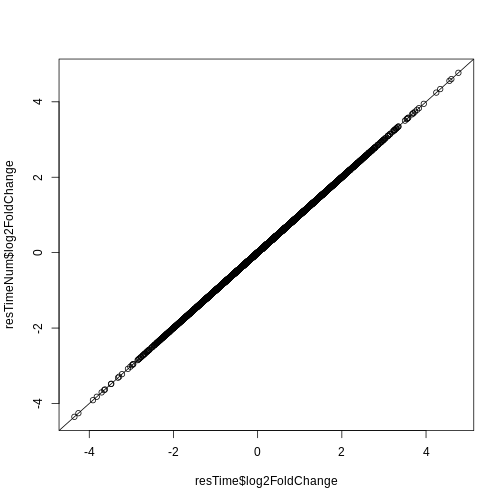

独立フィルタリングと対数倍率変化の縮小処理

結果はさまざまな方法で可視化できます。特に有用なのは、log2倍変化量、有意に発現変動した遺伝子、および_遺伝子の平均カウント数_の関係性を分析することです。

DESeq2にはこの分析を行うための便利な関数plotMA()が用意されています。

R

plotMA(resTime)

この結果から、平均カウント数が少ない遺伝子ほど対数倍率変化量が大きくなる傾向が確認できます。 これは、発現量の低い遺伝子のカウントデータが非常にノイズを含む性質によるものです。 平均カウント数が少なく分散が大きいこれらの遺伝子については、情報量が限られているため、対数倍率変化量を縮小処理することができます。

R

resTimeLfc <- lfcShrink(dds, coef = "time_Day8_vs_Day0", res = resTime)

OUTPUT

using 'apeglm' for LFC shrinkage. If used in published research, please cite:

Zhu, A., Ibrahim, J.G., Love, M.I. (2018) Heavy-tailed prior distributions for

sequence count data: removing the noise and preserving large differences.

Bioinformatics. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895R

plotMA(resTimeLfc)

対数倍率変化量の縮小処理は、遺伝子の可視化やランキングにおいて有用ですが、結果の詳細な検討を行う場合には、通常independentFiltering引数を使用して発現量の低い遺伝子を除去します。

Challenge

デフォルトでは independentFiltering は TRUE

に設定されています。低発現遺伝子をフィルタリングしない場合、どのような結果が得られるでしょうか?

summary()

関数を使用して結果を比較してみてください。ほとんどの低発現遺伝子は、有意な発現差を示していません(上記の

MA

プロットでは青色で表示されています)。それでは、結果に差異が生じる原因は何でしょうか?

R

resTimeNotFiltered <- results(dds,

contrast = c("time", "Day8", "Day0"),

independentFiltering = FALSE)

summary(resTime)

OUTPUT

out of 27430 with nonzero total read count

adjusted p-value < 0.1

LFC > 0 (up) : 4472, 16%

LFC < 0 (down) : 4282, 16%

outliers [1] : 10, 0.036%

low counts [2] : 3723, 14%

(mean count < 1)

[1] see 'cooksCutoff' argument of ?results

[2] see 'independentFiltering' argument of ?resultsR

summary(resTimeNotFiltered)

OUTPUT

out of 27430 with nonzero total read count

adjusted p-value < 0.1

LFC > 0 (up) : 4324, 16%

LFC < 0 (down) : 4129, 15%

outliers [1] : 10, 0.036%

low counts [2] : 0, 0%

(mean count < 0)

[1] see 'cooksCutoff' argument of ?results

[2] see 'independentFiltering' argument of ?results発現頻度が極めて低い遺伝子では、分散が大きいため有意差が認められることはほとんどありません。したがって、低発現遺伝子をフィルタリングすることで、実験全体における偽陽性率を一定に保ったまま検出感度を向上させることが可能となります。

選択した遺伝子セットの可視化

発現変動遺伝子の数は非常に膨大であり、単に発現変動遺伝子をランク付けしたリストだけでは、実験的な疑問に対する解釈が難しい場合があります。遺伝子発現パターンを可視化することで、発現パターンの傾向や、関連する機能を持つ遺伝子群を特定することが可能になります。具体的な遺伝子群の過剰表現については、後のセクションで体系的な検出を行います。ただし、この可視化作業を行うだけでも、今後の解析で期待すべき結果のイメージを掴む上で大いに役立ちます。

可視化には、変換処理を施したデータ(探索的データ解析を参照)と、最も有意に発現変動が認められた遺伝子群を使用します。ヒートマップを作成することで、サンプル群間(列方向)の発現パターンを明らかにできるほか、遺伝子(行方向)をその類似性に基づいて自動的に順序付けすることが可能です。

R

# Transform counts

vsd <- vst(dds, blind = TRUE)

# Get top DE genes

genes <- resTime[order(resTime$pvalue), ] |>

head(10) |>

rownames()

heatmapData <- assay(vsd)[genes, ]

# Scale counts for visualization

heatmapData <- t(scale(t(heatmapData)))

# Add annotation

heatmapColAnnot <- data.frame(colData(vsd)[, c("time", "sex")])

heatmapColAnnot <- HeatmapAnnotation(df = heatmapColAnnot)

# Plot as heatmap

ComplexHeatmap::Heatmap(heatmapData,

top_annotation = heatmapColAnnot,

cluster_rows = TRUE, cluster_columns = FALSE)

Challenge

ヒートマップと上位のDE遺伝子を確認してください。3時点すべてにおける変化の傾向として、予想通りの結果や予想外の結果は見つかりましたか?

結果の出力

R環境外で独立して使用できる形式の出力ファイルを生成したい場合があります。resTimeオブジェクトの形式は行名として遺伝子シンボルのみを含んでいるため、遺伝子アノテーション情報を結合した上で、.csvファイルとして保存します:

R

head(as.data.frame(resTime))

head(as.data.frame(rowRanges(se)))

temp <- cbind(as.data.frame(rowRanges(se)),

as.data.frame(resTime))

write.csv(temp, file = "output/Day8vsDay0.csv")

- DESeq2では、差異的発現解析の主要な手順(サイズ因子推定、分散推定、検定統計量の算出)が単一の関数DESeq()に統合されています。

- 発現量の低い遺伝子を独立してフィルタリングすることは、多くの場合有効な手法です。

Content from design matricesの詳細な解析

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- 生物学的な質問や比較結果を、RNA-seq解析パッケージで使用可能な統計用語に翻訳するにはどうすればよいでしょうか?

Objectives

- 数式表記法とdesign matricesについて説明します。

- さまざまな実験デザインの種類を紹介し、各係数の解釈方法について学びます。

必要なパッケージの読み込みとデータの読み込み

まず、今回のエピソードで使用するいくつかのパッケージを読み込みます。 特に、ExploreModelMatrix パッケージは、設計行列を視覚的に探索するための機能を提供しており、解釈を容易にします。

R

suppressPackageStartupMessages({

library(SummarizedExperiment)

library(ExploreModelMatrix)

library(dplyr)

library(DESeq2)

})

次に、データセットのメタデータテーブルを読み込みます。さまざまなdesign matricesを検討するため、これまで使用していない4番目のファイルを読み込みます。このファイルには、小脳と脊髄のサンプル(合計45サンプル)のデータが含まれています。以前のエピソードで説明した通り、メタデータには収集サンプルの年齢、性別、感染状態、測定時点、および組織情報が含まれています。 特に注意すべき点として、Day0は常に非感染サンプルに対応しており、感染サンプルはDay4とDay8に採取されています。 さらに、すべてのマウスの年齢は8週間で統一されています。 したがって、本エピソードの前半では、これらの変数(性別、組織、測定時点)のみを考慮します。

R

meta <- read.csv("data/GSE96870_coldata_all.csv", row.names = 1)

# Here, for brevity we only print the first rows of the data.frame

head(meta)

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545336 CNS_RNA-seq_10C GSM2545336 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545337 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545338 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545339 CNS_RNA-seq_13C GSM2545339 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545340 CNS_RNA-seq_14C GSM2545340 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545341 CNS_RNA-seq_17C GSM2545341 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse

GSM2545336 InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum 14

GSM2545337 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 9

GSM2545338 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 10

GSM2545339 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 15

GSM2545340 InfluenzaA C57BL/6 Day4 Cerebellum 18

GSM2545341 InfluenzaA C57BL/6 Day8 Cerebellum 6R

table(meta$time, meta$infection)

OUTPUT

InfluenzaA NonInfected

Day0 0 15

Day4 16 0

Day8 14 0R

table(meta$age)

OUTPUT

8 weeks

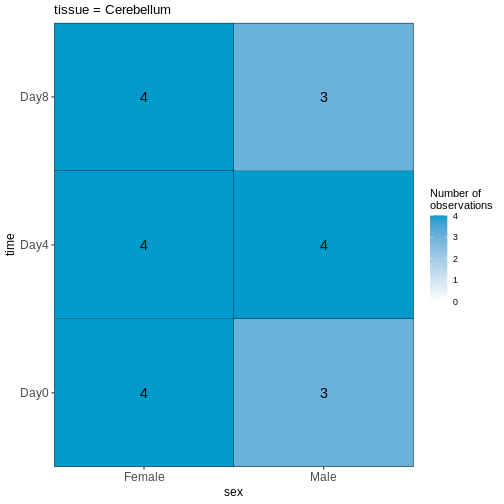

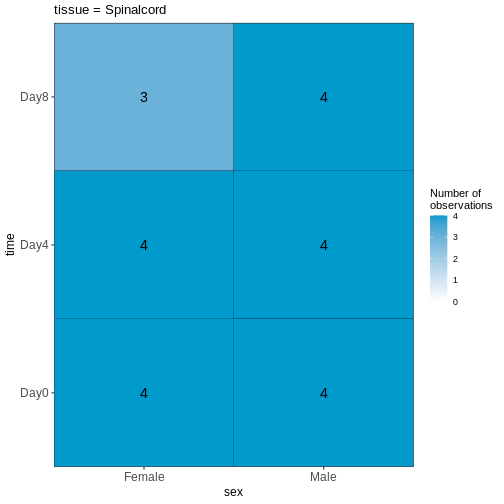

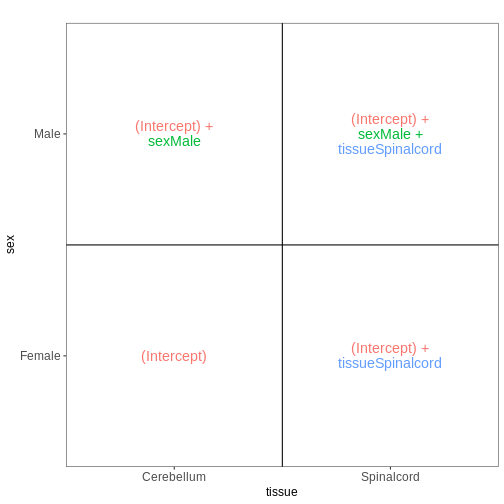

45 まず、3つの予測変数の組み合わせごとの観測値数を可視化することから始めましょう。

R

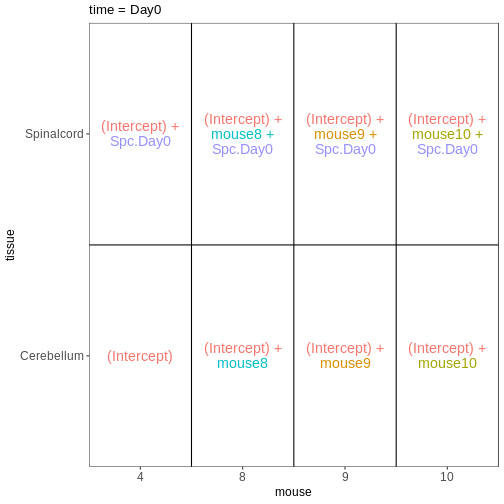

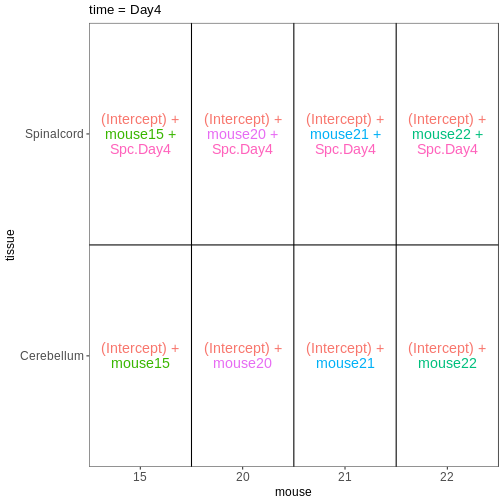

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta,

designFormula = ~ tissue + time + sex)

vd$cooccurrenceplots

OUTPUT

$`tissue = Cerebellum`

OUTPUT

$`tissue = Spinalcord`

課題

この可視化結果を踏まえると、このデータセットはバランスが取れていると言えますか?あるいは、予測変数の組み合わせにおいて著しく過少または過剰表現されているケースが存在するでしょうか?

雄雌および非感染脊髄の比較解析

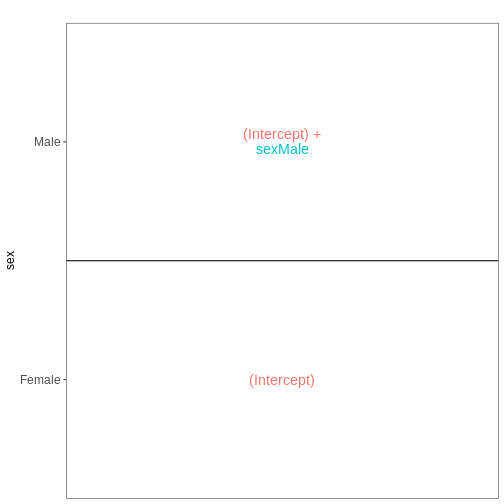

次に、最初のdesign matricesを設定します。

ここでは、非感染状態(Day0)の脊髄サンプルに焦点を当て、雄マウスと雌マウスを比較することを目的とします。

そこで、まずメタデータを対象サンプルのみに絞り込み、次に単一の予測変数(性別)を用いてdesign

matricesを設定し可視化します。 design formulaを ~ sex

と定義することで、Rに対してdesign

matricesに切片項を含めるよう指示します。

この切片項は、予測変数の「基準レベル」を表し、この場合は「雌マウス」が基準として選択されます。

特に指定がない場合、Rは予測変数の値をアルファベット順に並べ替え、最初の値を参照レベルまたは基準レベルとして自動的に選択します。

R

## Subset metadata

meta_noninf_spc <- meta %>% filter(time == "Day0" &

tissue == "Spinalcord")

meta_noninf_spc

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545358 CNS_RNA-seq_583 GSM2545358 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545364 CNS_RNA-seq_709 GSM2545364 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545365 CNS_RNA-seq_710 GSM2545365 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545366 CNS_RNA-seq_711 GSM2545366 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse

GSM2545356 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 2

GSM2545357 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 3

GSM2545358 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 4

GSM2545361 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 7

GSM2545364 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 8

GSM2545365 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 9

GSM2545366 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 10

GSM2545367 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 11R

## Use ExploreModelMatrix to create a design matrix and visualizations, given

## the desired design formula.

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_noninf_spc,

designFormula = ~ sex)

vd$designmatrix

OUTPUT

(Intercept) sexMale

GSM2545356 1 1

GSM2545357 1 1

GSM2545358 1 0

GSM2545361 1 1

GSM2545364 1 0

GSM2545365 1 0

GSM2545366 1 0

GSM2545367 1 1R

vd$plotlist

OUTPUT

[[1]]

R

## Note that we can also generate the design matrix like this

model.matrix(~ sex, data = meta_noninf_spc)

OUTPUT

(Intercept) sexMale

GSM2545356 1 1

GSM2545357 1 1

GSM2545358 1 0

GSM2545361 1 1

GSM2545364 1 0

GSM2545365 1 0

GSM2545366 1 0

GSM2545367 1 1

attr(,"assign")

[1] 0 1

attr(,"contrasts")

attr(,"contrasts")$sex

[1] "contr.treatment"課題

この設計において、sexMale

係数はどのような解釈が可能でしょうか?

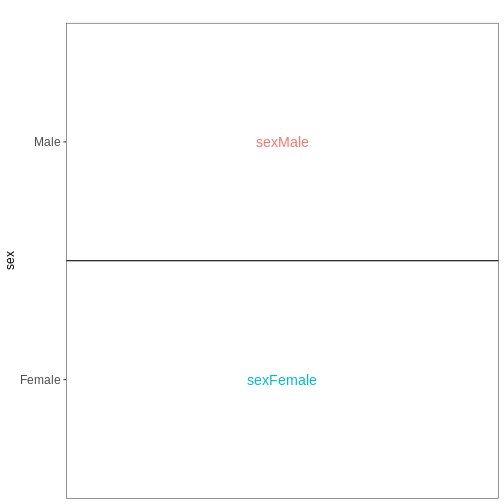

課題

Day0時点の雄雌脊髄組織サンプルを比較するため、前述の設計式を設定してください。ただし、Rに対してモデルに切片項を含めないよう指示してください。この変更は各係数の解釈にどのような影響を与えるでしょうか?また、雄マウスと雌マウス間で特定の遺伝子の平均発現量を比較するには、どのような対比を指定する必要があるでしょうか?

R

meta_noninf_spc <- meta %>% filter(time == "Day0" &

tissue == "Spinalcord")

meta_noninf_spc

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545358 CNS_RNA-seq_583 GSM2545358 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545364 CNS_RNA-seq_709 GSM2545364 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545365 CNS_RNA-seq_710 GSM2545365 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545366 CNS_RNA-seq_711 GSM2545366 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse

GSM2545356 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 2

GSM2545357 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 3

GSM2545358 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 4

GSM2545361 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 7

GSM2545364 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 8

GSM2545365 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 9

GSM2545366 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 10

GSM2545367 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 11R

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_noninf_spc,

designFormula = ~ 0 + sex)

vd$designmatrix

OUTPUT

sexFemale sexMale

GSM2545356 0 1

GSM2545357 0 1

GSM2545358 1 0

GSM2545361 0 1

GSM2545364 1 0

GSM2545365 1 0

GSM2545366 1 0

GSM2545367 0 1R

vd$plotlist

OUTPUT

[[1]]

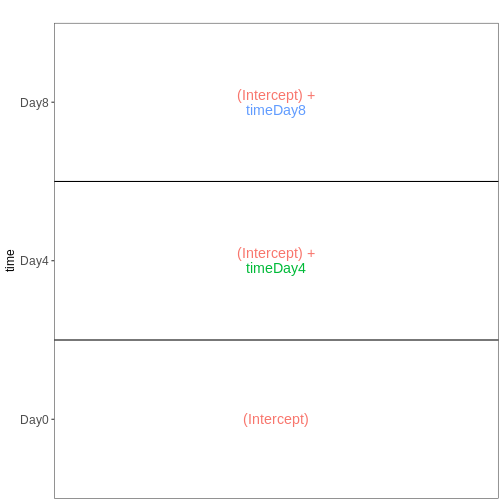

課題

男性脊髄組織サンプルにおける3時点(Day0、Day4、Day8)を比較するためのdesign

formulaを設定し、ExploreModelMatrixを使用してその結果を可視化してください。

R

meta_male_spc <- meta %>% filter(sex == "Male" & tissue == "Spinalcord")

meta_male_spc

OUTPUT

title geo_accession organism age sex infection

GSM2545355 CNS_RNA-seq_571 GSM2545355 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male NonInfected

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male NonInfected

GSM2545360 CNS_RNA-seq_589 GSM2545360 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male NonInfected

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male NonInfected

GSM2545368 CNS_RNA-seq_728 GSM2545368 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545369 CNS_RNA-seq_729 GSM2545369 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545372 CNS_RNA-seq_733 GSM2545372 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545373 CNS_RNA-seq_735 GSM2545373 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545378 CNS_RNA-seq_742 GSM2545378 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

GSM2545379 CNS_RNA-seq_743 GSM2545379 Mus musculus 8 weeks Male InfluenzaA

strain time tissue mouse

GSM2545355 C57BL/6 Day4 Spinalcord 1

GSM2545356 C57BL/6 Day0 Spinalcord 2

GSM2545357 C57BL/6 Day0 Spinalcord 3

GSM2545360 C57BL/6 Day8 Spinalcord 6

GSM2545361 C57BL/6 Day0 Spinalcord 7

GSM2545367 C57BL/6 Day0 Spinalcord 11

GSM2545368 C57BL/6 Day4 Spinalcord 12

GSM2545369 C57BL/6 Day4 Spinalcord 13

GSM2545372 C57BL/6 Day8 Spinalcord 17

GSM2545373 C57BL/6 Day4 Spinalcord 18

GSM2545378 C57BL/6 Day8 Spinalcord 23

GSM2545379 C57BL/6 Day8 Spinalcord 24R

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_male_spc, designFormula = ~ time)

vd$designmatrix

OUTPUT

(Intercept) timeDay4 timeDay8

GSM2545355 1 1 0

GSM2545356 1 0 0

GSM2545357 1 0 0

GSM2545360 1 0 1

GSM2545361 1 0 0

GSM2545367 1 0 0

GSM2545368 1 1 0

GSM2545369 1 1 0

GSM2545372 1 0 1

GSM2545373 1 1 0

GSM2545378 1 0 1

GSM2545379 1 0 1R

vd$plotlist

OUTPUT

[[1]]

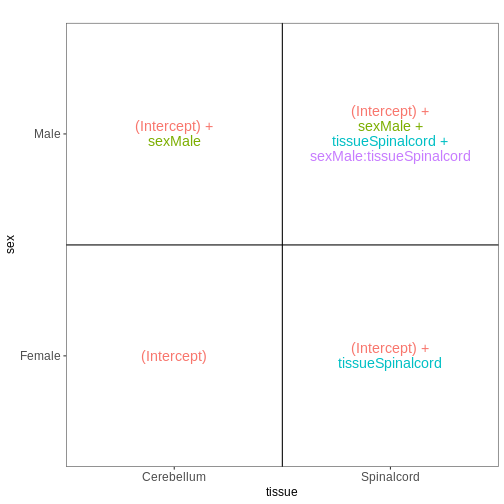

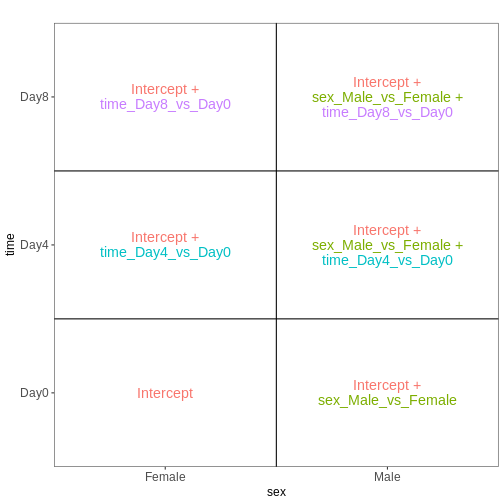

交互作用のないファクトリアルデザイン

次に、再び非感染マウスのみを対象に、性別と組織を予測因子として組み込んだモデルを構築します。 組織間の差異は雄マウスと雌マウスで同等であると仮定し、したがって交互作用項を含まない加算モデルを適用します。

R

meta_noninf <- meta %>% filter(time == "Day0")

meta_noninf

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545337 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545338 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545343 CNS_RNA-seq_20C GSM2545343 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545348 CNS_RNA-seq_27C GSM2545348 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545349 CNS_RNA-seq_28C GSM2545349 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545353 CNS_RNA-seq_3C GSM2545353 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545354 CNS_RNA-seq_4C GSM2545354 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545358 CNS_RNA-seq_583 GSM2545358 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545364 CNS_RNA-seq_709 GSM2545364 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545365 CNS_RNA-seq_710 GSM2545365 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545366 CNS_RNA-seq_711 GSM2545366 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse

GSM2545337 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 9

GSM2545338 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 10

GSM2545343 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 11

GSM2545348 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 8

GSM2545349 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 7

GSM2545353 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 4

GSM2545354 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 2

GSM2545356 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 2

GSM2545357 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 3

GSM2545358 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 4

GSM2545361 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 7

GSM2545364 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 8

GSM2545365 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 9

GSM2545366 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 10

GSM2545367 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 11R

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_noninf,

designFormula = ~ sex + tissue)

vd$designmatrix

OUTPUT

(Intercept) sexMale tissueSpinalcord

GSM2545337 1 0 0

GSM2545338 1 0 0

GSM2545343 1 1 0

GSM2545348 1 0 0

GSM2545349 1 1 0

GSM2545353 1 0 0

GSM2545354 1 1 0

GSM2545356 1 1 1

GSM2545357 1 1 1

GSM2545358 1 0 1

GSM2545361 1 1 1

GSM2545364 1 0 1

GSM2545365 1 0 1

GSM2545366 1 0 1

GSM2545367 1 1 1R

vd$plotlist

OUTPUT

[[1]]

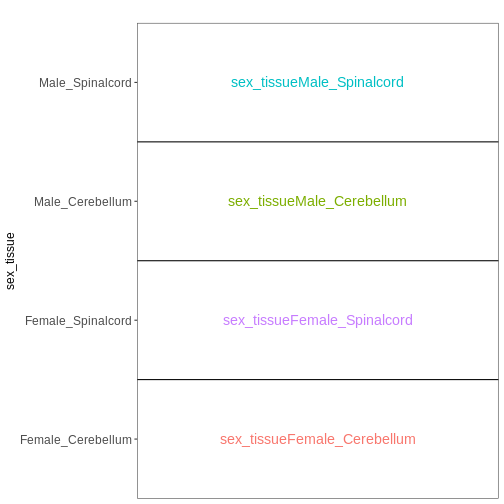

交互作用を考慮した要因計画

前回のモデルでは、組織間の差異は雄マウスと雌マウスで同等であると仮定していました。 性別ごとに異なる組織間差異を推定可能にするため(ただし推定すべき係数が1つ増加するというコストが生じます)、モデルに交互作用項を追加することができます。

R

meta_noninf <- meta %>% filter(time == "Day0")

meta_noninf

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545337 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545338 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545343 CNS_RNA-seq_20C GSM2545343 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545348 CNS_RNA-seq_27C GSM2545348 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545349 CNS_RNA-seq_28C GSM2545349 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545353 CNS_RNA-seq_3C GSM2545353 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545354 CNS_RNA-seq_4C GSM2545354 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545358 CNS_RNA-seq_583 GSM2545358 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545364 CNS_RNA-seq_709 GSM2545364 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545365 CNS_RNA-seq_710 GSM2545365 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545366 CNS_RNA-seq_711 GSM2545366 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse

GSM2545337 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 9

GSM2545338 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 10

GSM2545343 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 11

GSM2545348 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 8

GSM2545349 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 7

GSM2545353 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 4

GSM2545354 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 2

GSM2545356 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 2

GSM2545357 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 3

GSM2545358 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 4

GSM2545361 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 7

GSM2545364 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 8

GSM2545365 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 9

GSM2545366 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 10

GSM2545367 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 11R

## Define a design including an interaction term

## Note that ~ sex * tissue is equivalent to

## ~ sex + tissue + sex:tissue

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_noninf,

designFormula = ~ sex * tissue)

vd$designmatrix

OUTPUT

(Intercept) sexMale tissueSpinalcord sexMale:tissueSpinalcord

GSM2545337 1 0 0 0

GSM2545338 1 0 0 0

GSM2545343 1 1 0 0

GSM2545348 1 0 0 0

GSM2545349 1 1 0 0

GSM2545353 1 0 0 0

GSM2545354 1 1 0 0

GSM2545356 1 1 1 1

GSM2545357 1 1 1 1

GSM2545358 1 0 1 0

GSM2545361 1 1 1 1

GSM2545364 1 0 1 0

GSM2545365 1 0 1 0

GSM2545366 1 0 1 0

GSM2545367 1 1 1 1R

vd$plotlist

OUTPUT

[[1]]

複数の因子を1つに統合する

複数の因子を含む実験において、因子を1つに統合することで、係数の解釈や目的とする対比の設定が容易になる場合があります。 この手法を用いて、先ほどの例を再度検討してみましょう:

R

meta_noninf <- meta %>% filter(time == "Day0")

meta_noninf$sex_tissue <- paste0(meta_noninf$sex, "_", meta_noninf$tissue)

meta_noninf

OUTPUT

title geo_accession organism age sex

GSM2545337 CNS_RNA-seq_11C GSM2545337 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545338 CNS_RNA-seq_12C GSM2545338 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545343 CNS_RNA-seq_20C GSM2545343 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545348 CNS_RNA-seq_27C GSM2545348 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545349 CNS_RNA-seq_28C GSM2545349 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545353 CNS_RNA-seq_3C GSM2545353 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545354 CNS_RNA-seq_4C GSM2545354 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545356 CNS_RNA-seq_574 GSM2545356 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545357 CNS_RNA-seq_575 GSM2545357 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545358 CNS_RNA-seq_583 GSM2545358 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545361 CNS_RNA-seq_590 GSM2545361 Mus musculus 8 weeks Male

GSM2545364 CNS_RNA-seq_709 GSM2545364 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545365 CNS_RNA-seq_710 GSM2545365 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545366 CNS_RNA-seq_711 GSM2545366 Mus musculus 8 weeks Female

GSM2545367 CNS_RNA-seq_713 GSM2545367 Mus musculus 8 weeks Male

infection strain time tissue mouse sex_tissue

GSM2545337 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 9 Female_Cerebellum

GSM2545338 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 10 Female_Cerebellum

GSM2545343 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 11 Male_Cerebellum

GSM2545348 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 8 Female_Cerebellum

GSM2545349 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 7 Male_Cerebellum

GSM2545353 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 4 Female_Cerebellum

GSM2545354 NonInfected C57BL/6 Day0 Cerebellum 2 Male_Cerebellum

GSM2545356 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 2 Male_Spinalcord

GSM2545357 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 3 Male_Spinalcord

GSM2545358 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 4 Female_Spinalcord

GSM2545361 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 7 Male_Spinalcord

GSM2545364 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 8 Female_Spinalcord

GSM2545365 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 9 Female_Spinalcord

GSM2545366 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 10 Female_Spinalcord

GSM2545367 NonInfected C57BL/6 Day0 Spinalcord 11 Male_SpinalcordR

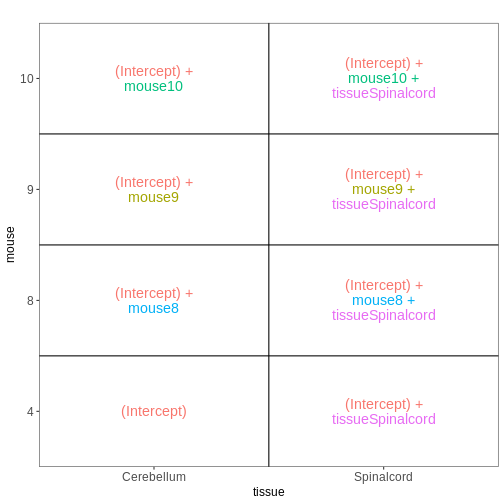

vd <- VisualizeDesign(sampleData = meta_noninf,

designFormula = ~ 0 + sex_tissue)

vd$designmatrix

OUTPUT

sex_tissueFemale_Cerebellum sex_tissueFemale_Spinalcord

GSM2545337 1 0

GSM2545338 1 0

GSM2545343 0 0

GSM2545348 1 0

GSM2545349 0 0

GSM2545353 1 0

GSM2545354 0 0

GSM2545356 0 0

GSM2545357 0 0

GSM2545358 0 1

GSM2545361 0 0

GSM2545364 0 1

GSM2545365 0 1

GSM2545366 0 1

GSM2545367 0 0

sex_tissueMale_Cerebellum sex_tissueMale_Spinalcord

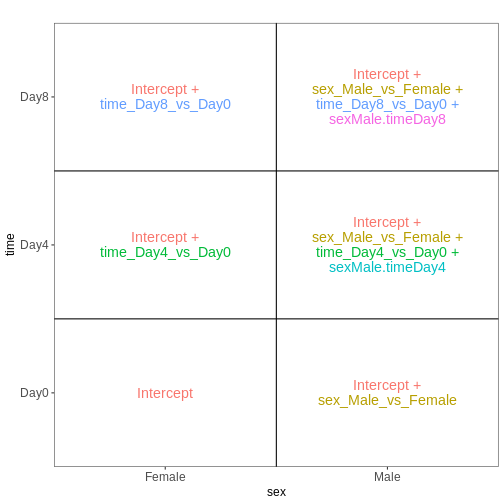

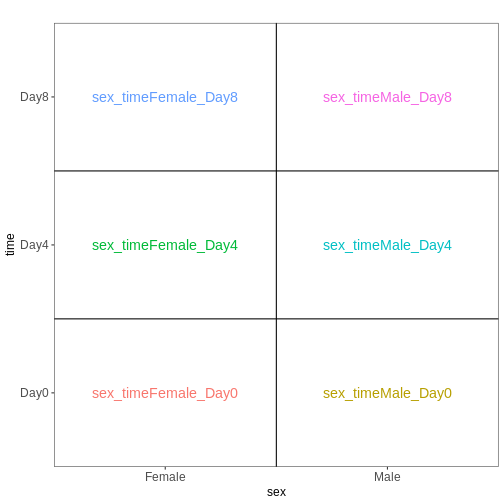

GSM2545337 0 0