Content from スプレッドシートを使用したデータ整理

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- 表形式のデータを整理するにはどうすればよいですか?

Objectives

- スプレッドシートとその長所と短所について学びます。

- データを効果的に使用するには、スプレッドシート内のデータをどのようにフォーマットすればよいでしょうか?

- 一般的なスプレッドシートのエラーとその修正方法について説明します。

- tidy data の原則に従ってデータを整理します。

- カンマ区切り (CSV) 形式やタブ区切り (TSV) 形式などのテキストベースのスプレッドシート形式について説明します。

This episode is based on the Data Carpentries’s Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists lesson.

表計算プログラム

質問

- 優れたデータ統合用にスプレッドシートを使用するための基本的な原則は何でしょうか?

目的

- コンピュータがデータセットを最大限に活用できるようにデータを整理するためのベストプラクティスについて説明してみましょう。

キーポイント

- 適切なデータ構成は、あらゆる研究プロジェクトの基礎です。

適切なデータ整理は研究プロジェクトの基盤です。 多くの研究者は、スプレッドシートでデータを保管したり、データ入力を行ったりしています。 スプレッドシートプログラムは、データテーブルの設計や基本的なデータ品質管理機能の操作に非常に便利なグラフィカルインターフェースです。 @Broman:2018 も参照してください。

スプレッドシートの概要

スプレッドシートはデータ入力作業に非常に適しています。 そのため、多くのデータがスプレッドシート形式で管理されています。 研究者としての時間の多くは、この「データ整理」段階に費やされることになるでしょう。 最も楽しい作業とは言えないかもしれませんが、これは必要不可欠なプロセスです。 本コースでは、データの整理方法についての考え方や、より効率的なデータ処理のための実践的な手法を体系的に学んでいただきます。

このレッスンで教えられないこと

- スプレッドシートでの統計処理の方法

- スプレッドシートでのグラフ作成の方法

- スプレッドシート用プログラムでのコード記述の方法

これらの作業を行いたい場合、 O’Reilly社発行の『Head First Excel』 が優れた参考書としておすすめです。

なぜスプレッドシートでのデータ分析を教えないのか

スプレッドシートを用いたデータ分析では、通常多大な手作業が必要です。パラメータを変更したり新しいデータセットで分析を実行する場合、通常は最初からすべて手作業でやり直す必要があります。(マクロを作成できることは承知していますが、次のポイントを参照してください)

スプレッドシートプログラムで行った統計分析やグラフ作成の過程を追跡・再現することも困難です。後で作業内容を確認したい場合や、他者から分析の詳細を求められた場合などに問題となります。

数多くのスプレッドシートプログラムが利用可能です。参加者の多くが主要なスプレッドシートツールとしてExcelを使用しているため、本レッスンでは主にExcelの事例を取り上げます。同様に使用できる無料のスプレッドシートプログラムとしてはLibreOfficeがあります。コマンドの表記方法はプログラムによって若干異なる場合がありますが、基本的な概念は共通しています。

スプレッドシートプログラムは、研究者として必要な多くの作業をカバーしています。具体的には以下の用途に活用できます:

- データ入力

- データの整理

- データのサブセット作成と並べ替え

- 統計分析

- グラフ作成

スプレッドシートプログラムでは、データを表形式で表現・表示します。表形式でフォーマットされたデータはこの章の主要なテーマでもあり、効率的な下流工程の分析を可能にするため、データを標準化された方法で表形式に整理する方法について解説します。

課題: 隣の人と次の点について話し合ってください。

- 研究や授業、家庭などで表計算ソフトを使用したことはありますか?

- 表計算ソフトではどのような操作を行いますか?

- 表計算ソフトが特に適していると思う用途は何だと思いますか?

- 表計算ソフトを使用している際に、誤って操作してしまい、イライラしたりがっかりした経験はありますか?

スプレッドシートの問題

スプレッドシートはデータ入力には適していますが、実際にはデータ入力以外の用途でも頻繁に使用されます。 出版物用のデータ表作成、要約統計量の生成、図表の作成など、さまざまな用途に活用されています。

スプレッドシートで出版用の表を作成するのは最適な方法とは言えません。 データ表を出版用にフォーマットする際、通常は主要な要約統計量をデータとして直接読むことを目的とした形式で表示することは少なく、多くの場合特別な書式設定(セルの結合、枠線の設定、見栄えの調整など)が必要となります。 このような作業は、文書編集ソフトウェア内で行うことをおすすめします。

統計値の生成と図表作成という後半の2つの用途については、注意が必要です。 スプレッドシートソフトのグラフィカルでドラッグ&ドロップ操作が可能な性質のため、特に複雑な計算が必要な場合、自身の操作手順を再現すること(ましてや他者の手順を追跡すること)は非常に困難です。 さらに、スプレッドシートで計算を行う際には、隣接する複数のセルにわずかに異なる計算式を誤って適用してしまうリスクがあります。 RやSASのようなコマンドラインベースの統計処理プログラムを使用する場合、意図的に行わない限り、データセット内のある観測値にのみ計算を適用し、別の観測値には適用しないという操作はほぼ不可能です。

スプレッドシートにおけるデータ表のフォーマット

質問事項

- 効果的なデータ活用のために、スプレッドシートでデータをどのようにフォーマットすべきか?

学習目標

スプレッドシートにおけるデータ入力とフォーマットに関するベストプラクティスを説明する

変数と観測値をスプレッドシート上で適切に整理するためのベストプラクティスを適用する

重要ポイント

生データは絶対に改変しないこと。変更を加える前に必ずコピーを作成すること

データクリーニングの全工程をプレーンテキストファイルに記録しておくこと

「Tidy Data」の原則に従ってデータを整理すること

最もよくある誤りは、スプレッドシートを実験ノートのように扱ってしまうことです。つまり、文脈や余白の注釈、データやフィールドの空間配置に依存して情報を伝えようとすることです。人間であればこれらの要素を(通常は)解釈できますが、コンピュータは人間とは異なる方法で情報を処理します。すべての要素が何を意味するのかを明確に指示しない限り(これは非常に困難な場合もあります)、コンピュータはデータの関連性を正しく把握できません。

コンピュータの処理能力を活用することで、データ管理と分析をはるかに効果的かつ迅速に行うことが可能になります。ただし、この能力を活用するためには、コンピュータが理解できるようにデータを適切な形式で設定する必要があります(コンピュータは非常に文字通りの解釈をする性質があるため)。

このため、最初から適切にフォーマットされたテーブルを設定することが極めて重要です。最初の予備実験データを入力する前から、データの整理を始めるべきです。データの整理方法は研究プロジェクトの基盤となります。分析作業全体を通じてデータを扱う際の効率性を大きく左右するため、データ入力時や実験セットアップ時に十分に検討する価値があります。スプレッドシートでは様々な方法でデータを設定できますが、これらの選択によっては、他のプログラムでデータを操作する能力が制限されたり、6ヶ月後の自分や共同研究者がデータを扱う際に問題が生じる可能性があります。

注記: データ入力とデータ分析に最適なレイアウト/フォーマット(ならびにソフトウェアやインターフェース)は、場合によって異なる場合があります。この点を考慮に入れ、理想的にはある形式から別の形式への自動変換を設定しておくことが重要です。

分析結果の管理方法

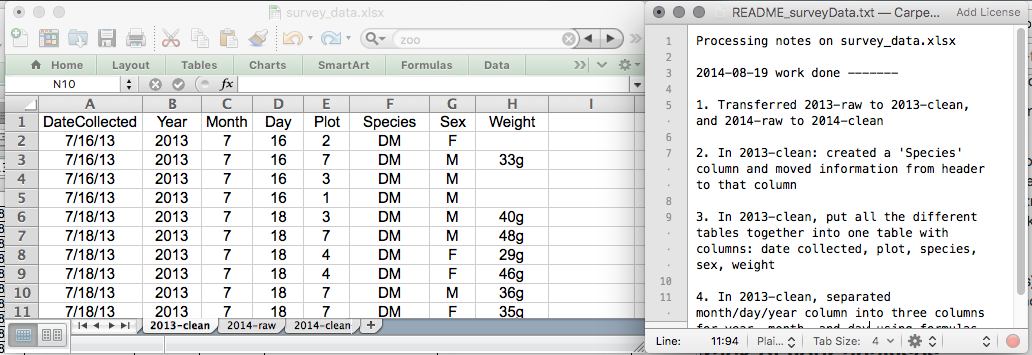

スプレッドシートを扱う際、データのクリーニングや分析作業を行っていると、最初に作成した状態とは大きく異なるシートになってしまうことがよくあります。分析結果を再現したり、査読者や指導者から別の分析方法を求められた場合に備えて、以下の点に留意してください:

クリーニング済みまたは分析済みデータの新しいファイルを作成すること。元のデータセットは変更しないでください。そうしないと、作業の起点が分からなくなってしまいます!

データクリーニングや分析の各工程を記録すること。これらの手順は、実験の各ステップと同様に記録する必要があります。データファイルと同じフォルダに保存したプレーンテキストファイルで管理することをお勧めします。

以下に、スプレッドシートの設定例を示します:

これらの原則を、今日の演習で実践してみてください。

本コースではバージョン管理については扱いませんが、データのバージョン管理方法については、「Carpentries」の「Git」レッスン Gitを参照してください。また、簡単なチュートリアルとしてこのブログ記事や、より研究指向の使用事例として@Perez-Riverol:2016も参考になるでしょう。

スプレッドシートにおけるデータの構造化

スプレッドシートプログラムをデータ処理に使用する際の基本原則:

- すべての変数を列に配置すること - 「体重」や「温度」など、測定対象の項目をここに記入します。

- 各観測データをそれぞれ別の行に配置すること。

- 一つのセルに複数の情報をまとめないこと。一見一つの項目のように見えても、将来的にそのデータをどのように使用・整理したいかを考えてください。

- 生データはそのままの状態で保持すること - 決して変更しないでください!

- クリーニング済みデータはCSV(カンマ区切り値)形式などのテキストベース形式でエクスポートすること。これにより、誰でもデータを利用できるようになり、ほとんどのデータリポジトリでこの形式が要求されています。

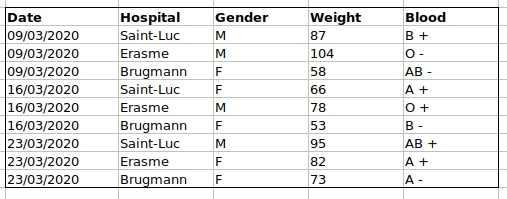

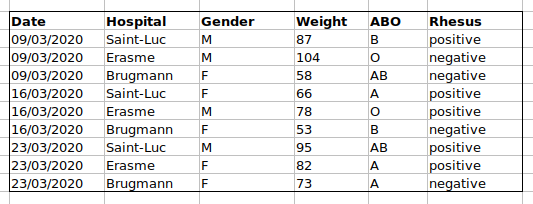

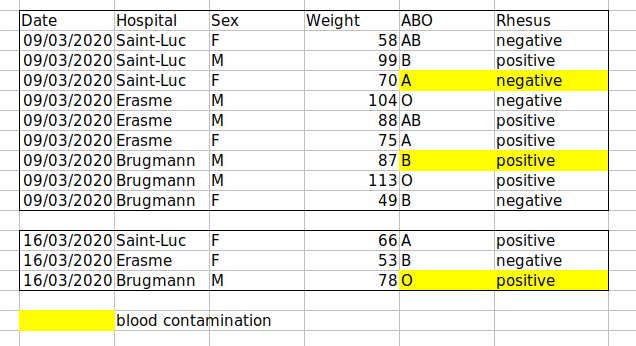

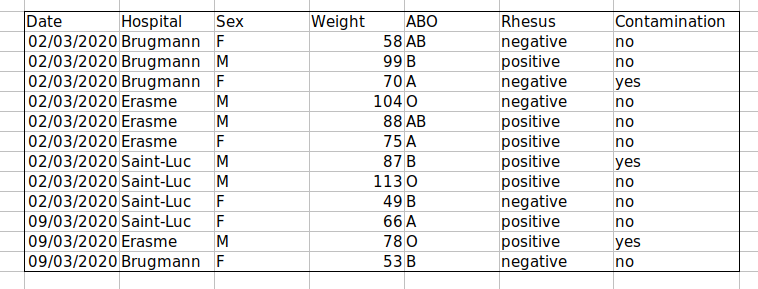

例えば、ベルギー・ブリュッセルの複数の病院で受診した患者データがあるとします。このデータには、受診日、病院名、患者の性別、体重、血液型が記録されています。

もしデータをこのように管理した場合:

問題は、ABO型とRh因子が同じ「Blood」タイプの列に混在していることです。例えば、Aグループの全症例を調べたい場合や、ABO型別の体重分布を分析したい場合、このデータ構成では作業が困難になります。代わりに、ABO型とRh因子を別々の列に配置すれば、はるかに簡単に作業できるようになります。

データシートを設定する際の重要なルールは、列は変数に、行は観測データに使用するということです:

- 列は変数を表す

- 行は観測データを表す

- セルは個々の値を表す

課題:整理されていないデータセットを扱い、それをどのようにクリーニングするか説明してください。

このリンクをクリックして、整理されていないデータセットをダウンロードしてください。

スプレッドシートソフトウェアでデータを開いてください。

データには2つのタブがあることがわかります。このデータセットには、2020年の第1波と第2波の期間中にブリュッセルの様々な病院で記録された多様な臨床変数が含まれています。ご覧の通り、データは2020年3月と11月の波で異なる形式で記録されています。あなたは現在このプロジェクトの責任者であり、データの分析を開始できるようにしたいと考えています。

隣にいる人と協力して、このスプレッドシートの問題点を特定してください。また、第1波と第2波のタブをクリーニングするために必要な手順、およびそれらを1つのスプレッドシートに統合する方法についても議論してください。

重要事項: 最初のアドバイスを必ず守ってください:クリーニング済みデータ用の新しいファイル(またはタブ)を作成する際には、元の生データを一切変更しないでください。

この演習を終えた後、グループでこのデータの問題点とそれを修正する方法について議論します。

課題:データを整理した後、以下の質問に答えてください:

- 研究に参加した男性と女性はそれぞれ何人ですか?

- A型、AB型、B型の検体はそれぞれいくつ検査されましたか?

- 上記と同様ですが、汚染された検体は除外した場合の数値は?

- Rhesus陽性(+)と陰性(-)の検体はそれぞれいくつ検査されましたか?

- ユニバーサルドナー(O型・マイナス)の検体はいくつ検査されましたか?

- AB型男性の平均体重はいくらですか?

- 異なる病院で検査された検体数はいくつですか?

Rスクリプトに関する優れた参考資料として、特にWickhamによる2014年の論文『Tidy Data』が挙げられます。

スプレッドシート使用時によくある誤り

質問

- スプレッドシートでデータをフォーマットする際によくある問題点と、それらを回避する方法を教えてください。

目的

- スプレッドシートのフォーマットに関する一般的な問題を認識し、適切に対処できるようになること。

重要ポイント

- 1つのスプレッドシート内に複数のテーブルを混在させないこと。

- データを複数のタブに分散させないこと。

- 0値は0として正確に記録すること。

- 欠損データは適切な欠損値マーカーで記録すること。

- フォーマット機能を情報伝達や見た目の装飾目的で使用しないこと。

- コメントは別の列に記入すること。

- 列ヘッダーには単位を明記すること。

- 1つのセルには1種類の情報のみを記録すること。

- 列ヘッダーにはスペース、数字、特殊文字を使用しないこと。

- データ内に特殊文字を使用しないこと。

- メタデータは別ファイルのプレーンテキスト形式で記録すること。

データ解析においては、自身のデータだけでなく、共同研究者やインターネットから入手したデータにもいくつかの潜在的なエラーが存在する可能性があります。これらのエラーと、下流工程のデータ分析や結果解釈に及ぼす悪影響を認識していれば、自身やプロジェクトメンバーの意識を高め、これらのエラーを回避しようとする動機付けとなるでしょう。スプレッドシートにおけるデータの書式設定をわずかに変えるだけでも、データクリーニングや分析の効率性と信頼性に大きな影響を与えることができます。

- 複数のテーブルを使用する場合

- 複数のタブを使用する場合

- ゼロ値を入力しない場合

- 問題のあるNULL値を使用する場合

- 情報伝達のための書式設定を使用する場合

- データシートを見栄え良くするための書式設定を使用する場合

- セル内にコメントや単位を記載する場合

- 1つのセルに複数の情報を記載する場合

- 問題のあるフィールド名を使用する場合

- データに特殊文字を使用する場合

- データテーブルにメタデータを含める場合

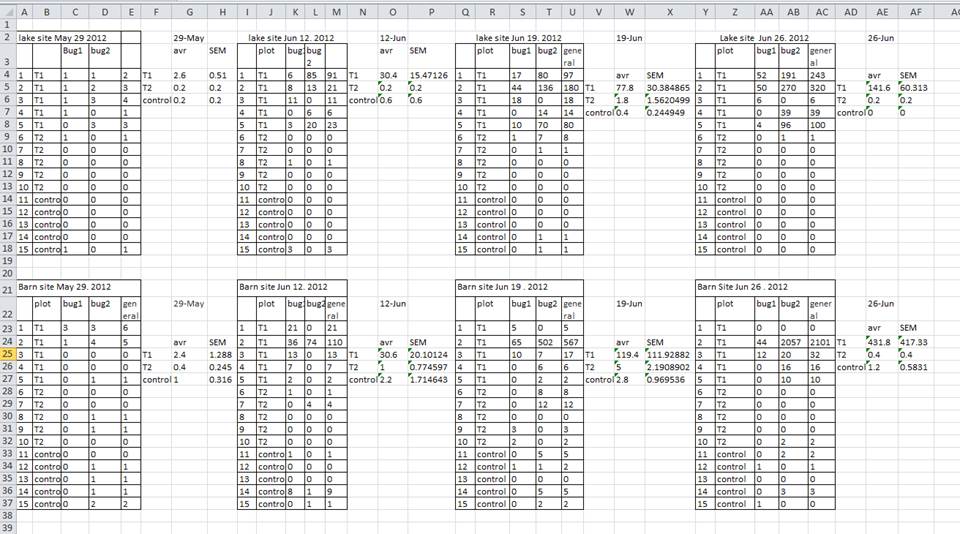

複数のテーブルを使用する場合

よくある間違いとして、1つのスプレッドシート内に複数のデータテーブルを作成する方法があります。これはコンピュータにとって混乱を招くため、絶対に避けるべきです。1つのスプレッドシート内に複数のテーブルを作成すると、コンピュータに対して誤った関連性を示唆することになり、各行を個別の観測値として認識してしまいます。また、同じフィールド名を複数の場所で使用することで、データを実用的な形式に整理する際の手間が増える可能性があります。以下の例がこの問題を説明しています:

上記の例では、コンピュータは例えば4行目を見て、A列からAF列までがすべて同じサンプルを指していると解釈してしまいます。実際には、この行は4つの異なるサンプル(5月29日、6月12日、6月19日、6月26日の4つの異なる採取日におけるサンプル1)と、そのうち2つのサンプルについての計算された要約統計量(平均値(avr)と測定値の標準誤差(SEM))を含んでいます。他の行も同様に問題を含んでいます。

複数のタブを使用する場合

では、ワークブックのタブはどうでしょう?データを整理する簡単な方法のように思えますが、実はそうでもありません。追加のタブを作成すると、データ内に存在する関連性をコンピュータが認識できなくなります(この関連性を確保するためには、スプレッドシートアプリケーション固有の関数やスクリプトを導入する必要があります)。例えば、測定を行う日ごとに別々のタブを作成する場合を考えてみましょう。

これは2つの理由で適切な方法とは言えません:

測定を行うたびに新しいタブにデータを記録し始めると、データに不整合が意図せず混入する可能性が高くなります

たとえすべての不整合を防ぐことができたとしても、データを分析する前に追加の手順が必要になります。これらのデータを単一のデータテーブルに統合しなければならず、コンピュータに対してタブの結合方法を明示的に指示する必要があります。さらに、タブの書式が不統一な場合、手動での作業が必要になることもあります。

次にデータを入力する際に、新しいタブやテーブルを作成しようと考えた時、元のスプレッドシートに別の列を追加するだけでこのタブを追加せずに済む方法がないか考えてみてください。私たちは以前、整理されていないデータファイルの例として複数のタブを使用していましたが、今ではタブを統合してデータを整理する方法をご理解いただけたでしょう。

実験が進むにつれ、データシートは非常に長くなることがあります。これにより、スプレッドシートの上部にあるヘッダーが見えにくくなり、データ入力が困難になる場合があります。ただし、ヘッダー行を繰り返し入力することは避けてください。ヘッダー行はデータと混ざってしまい、後々問題を引き起こす可能性があります。代わりに、列ヘッダーを固定することで、多くの行があるスプレッドシートでも常に表示されるようにすることができます。

ゼロ値の入力を省略する場合

測定対象の数値が通常ゼロである場合――例えば調査でウサギの目撃回数を記録する場合など――その列にわざわざ「0」と入力する必要はあるでしょうか?

ただし、スプレッドシートにおけるゼロ値と空欄セルには重要な違いがあります。コンピュータにとってゼロは実際に測定・カウントされたデータ値です。一方、空欄セルは「未測定」であることを意味し、コンピュータはこれを「不明値」(null値または欠損値)として解釈します。

スプレッドシートや統計解析ソフトは、ゼロ値として意図した空欄セルを誤って解釈する可能性があります。観測値の値を入力しないことは、そのデータを「不明」または「欠損」(null)として扱うようコンピュータに指示することになります。これは後続の計算や分析に問題を引き起こす可能性があります。例えば、数値データセットに1つのnull値が含まれている場合、その平均値は常にnull値となります(コンピュータは欠損値の正確な値を推測できないため)。このため、ゼロ値は確実に「0」として記録し、真の欠損データのみをnull値として扱うことが極めて重要です。

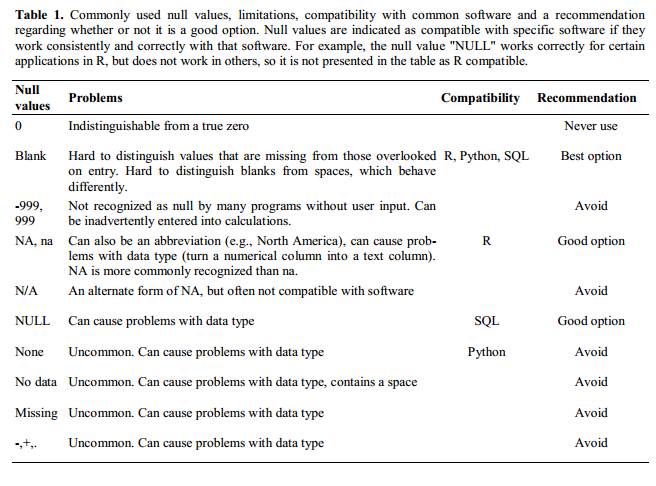

問題のあるnull値の使用

具体例: -999などの数値やゼロ値を用いて欠損データを表現する場合。

解決策:

データセット内でnull値が異なった形で表現される背景には、いくつかの理由があります。測定機器から自動的に記録される際に混乱を招くnull値が生成される場合もあります。この場合、対処の余地はあまりありませんが、OpenRefineなどのデータクリーニングツールを使用して分析前に処理することが可能です。また、データが存在しない理由が異なることを示すために、異なるnull値が使用されることもあります。これは重要な情報ではありますが、実質的に1つの列で2種類の情報を表現していることになります。フォーマットによる情報伝達の場合と同様に、「data_missing」などの新しい列を作成し、この列を用いて異なる理由を記録するのが適切です。

いずれの場合も、不明値や欠損データが-999、999、あるいは0として記録されている場合は問題が生じます。

多くの統計解析ソフトは、これらの値が欠損値(null値)として意図されたものであることを認識できません。これらの値がどのように解釈されるかは、使用する分析ソフトウェアによって異なります。明確で一貫性のあるnull値の指標を使用することが不可欠です。

空白セル(ほとんどのアプリケーションで使用)やNA値(R言語の場合)は良い選択肢です。@White:2013の論文では、各種ソフトウェアアプリケーションにおけるnull値の適切な表示方法について詳しく解説しています:

フォーマットによる情報伝達

具体例: 分析から除外すべきセル、行、または列を強調表示する場合や、データの区切りを示すために空白行を使用する場合。

解決策: 除外すべきデータを符号化する新しいフィールドを作成する。

データシートの見栄えを良くするためのフォーマット使用

具体例: セルの結合。

解決策: 注意しないと、ワークシートをより見栄え良くするためのフォーマット処理が、コンピュータがデータの関連性を認識する能力を損なう可能性があります。結合されたセルは統計解析ソフトウェアにとってデータが読み取り不能な状態になります。データを整理するためにセルを結合する必要がないようにデータ構造を再構成することを検討してください。

セルへのコメントや単位の記載

ほとんどの解析ソフトウェアはExcelやLibreOfficeのコメントを認識できず、データセル内に配置されたコメントに混乱する可能性があります。前述のフォーマットの場合と同様に、セルに注釈を追加する必要がある場合は別のフィールドを作成してください。同様に、単位をセル内に記載することも避けてください。理想的には、1つの列に配置するすべての測定値は同じ単位であるべきです。何らかの理由で単位が異なる場合は、別のフィールドを作成し、セルの単位を明確に指定してください。

セルに複数の情報を混在させる場合

具体例: ABO血液型とRh因子を一つのセルに記録する場合(例:A+、B+、A-など)

解決策: 一つのセルに複数の情報を混在させないようにしてください。これにより、データ分析の方法が制限されてしまいます。これらの測定値の両方が必要な場合は、これらの情報を記録するための専用のデータシートを設計してください。例えば、ABOグループ用とRh因子用の2つの列を設けるといった方法が考えられます。

問題のあるフィールド名の使用

説明的なフィールド名を使用することは重要ですが、スペース、数字、特殊文字を含めないように注意してください。スペースは区切り文字としてスペースを使用するパーサーによって誤解釈される可能性があり、一部のプログラムでは数字で始まるテキスト文字列のフィールド名を受け付けない場合があります。

アンダースコア(_)はスペースの代わりとして有効です。読みやすさを向上させるため、キャメルケース表記(例:ExampleFileName)を使用することも検討してください。ただし、現時点で意味が通じる略語も、6ヶ月後には理解しづらくなる可能性があることに留意してください。一方で、名前が過度に長くなりすぎないようにすることも大切です。フィールド名に単位を含めることで、混乱を防ぎ、他者がデータの意味を容易に理解できるようになります。

具体例

| 適切な名前 | 代替案 | 避けるべき例 |

|---|---|---|

| Max_temp_C | MaxTemp | Maximum Temp (°C) |

| Precipitation_mm | Precipitation | precmm |

| Mean_year_growth | MeanYearGrowth | Mean growth/year |

| sex | sex | M/F |

| weight | weight | w. |

| cell_type | CellType | Cell Type |

| Observation_01 | first_observation | 1st Obs |

データファイルにおける特殊文字の使用

具体例: スプレッドシートプログラムをワープロソフトのように扱う場合 例えば、Word文書などからデータを直接コピーしてメモを作成する際などに見られます。

解決策: これは一般的な手法です。例えば、セル内に長文を入力する場合、改行記号やエンダッシュなどの特殊文字を含めることがよくあります。また、Wordなどのアプリケーションからデータをコピーすると、書式設定や非標準の装飾文字(左右揃えの引用符など)も一緒にコピーされます。このようなデータをコーディング環境や統計処理システム、あるいはリレーショナルデータベースにエクスポートすると、行が途中で切断されたり、エンコーディングエラーが発生したりするなどの問題が生じる可能性があります。

一般的なベストプラクティスとして、改行記号、タブ、垂直タブなどの特殊文字を追加することは避けるべきです。言い換えれば、テキストセルはテキストとスペースのみを含むシンプルなWebフォームと同様に扱うべきです。

データテーブルへのメタデータの包含

具体例: データテーブルの上部または下部に、各列の意味や単位、例外事項などを説明した凡例を追加する場合

解決策: データに関するメタデータ(「メタデータ」)の記録は不可欠です。データ収集・分析作業中はデータセットと密接に関わっているため、その時点であれば「sglmemgp」という変数が「グループの単独メンバー」を意味することや、変数を変換したり派生変数を作成した際に使用した正確なアルゴリズムなどを覚えているかもしれません。しかし、数ヶ月後や数年後にこれらを正確に覚えている可能性は極めて低いでしょう。

さらに、他の人々があなたのデータを調査・利用したいと考える理由は多岐にわたります - あなたの研究成果を理解するため、あなたの発見を検証するため、提出した論文を見直すため、あなたの結果を再現するため、類似研究を設計するため、あるいは単に他者がアクセス・再利用できるようにデータをアーカイブするためです。デジタルデータは定義上機械可読ですが、データの意味を理解するのは人間の役割です。研究の収集・分析段階でデータを文書化することの重要性は、特にその研究が学術記録の一部となる場合にはいくら強調してもしすぎることはありません。

ただし、メタデータはデータファイル自体に含めるべきではありません。紙媒体の表や補足ファイルとは異なり、メタデータ(凡例の形式など)はデータファイル内に含めるべきではありません。なぜなら、この情報はデータそのものではなく、データファイルの解釈方法を乱す可能性があるからです。代わりに、メタデータはデータファイルと同じディレクトリに別ファイルとして保存し、できればプレーンテキスト形式で、データファイルと明確に関連付けられる名前を付けるべきです。メタデータファイルは自由テキスト形式であるため、データファイルのフォーマットを乱すことなく、コメントや単位、null値の符号化方法など、文書化が必要な重要な情報も記録できます。

さらに、ファイルレベルまたはデータベースレベルのメタデータは、データセットを構成するファイル間の関係性、それらのファイル形式、および以前のファイルに取って代わるものか補完するものかといった情報を示します。プロジェクト内のすべてのファイルとフォルダを記録する古典的な方法として、フォルダレベルのreadme.txtファイルが用いられます。

(メタデータに関する記述は、EDINAとエディンバラ大学データライブラリが提供するオンラインコース『Research Data』MANTRAの内容を改変したものです。MANTRAのライセンスはCreative Commons 表示 4.0 国際ライセンスに準拠しています。)

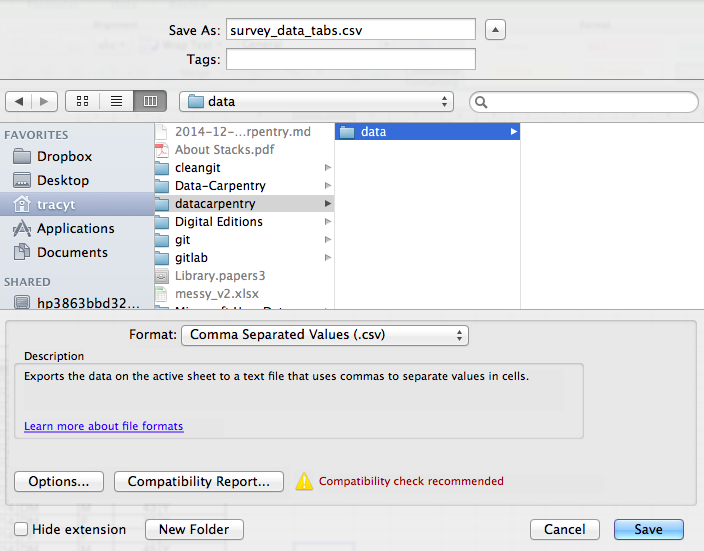

データのエクスポート方法

質問

- スプレッドシートからエクスポートしたデータを、後続の分析アプリケーションで効果的に活用するにはどうすればよいでしょうか?

目的

- スプレッドシートデータを汎用的なファイル形式で保存する

- スプレッドシートからCSVファイルへデータをエクスポートする

重要なポイント

一般的なスプレッドシート形式で保存されたデータは、データ分析ソフトウェアで正しく読み込まれないことが多く、データにエラーが生じる原因となります。

CSVやTSVといった形式にデータをエクスポートすれば、ほとんどのアプリケーションで一貫して利用できる形式になります。

分析に使用するデータをExcelの標準ファイル形式(*.xlsまたは*.xlsx

-

使用するExcelのバージョンによって異なります)で保存するのは推奨されません。その理由は?

この形式は独自のファイル形式であり、将来的に技術が廃れたり、ファイルを開くことが不便、あるいは不可能になる可能性があるためです。

他のスプレッドシートソフトウェアでは、Excel独自の形式で保存されたファイルを開けない場合があります。

Excelの異なるバージョン間でデータの扱い方が異なるため、不整合が生じる可能性があります。日付データの取り扱いは、データ保存における不整合の典型的な例としてよく知られています。

さらに、多くの学術誌や研究助成機関がデータリポジトリへのデータ登録を義務付けており、これらの機関のほとんどはExcel形式を受け付けていません。以下に挙げる別の形式を使用する必要があります。

上記のポイントは、LibreOffice/OpenOfficeで使用されるオープンデータ形式などの他の形式にも当てはまります。これらの形式は静的なものではなく、異なるソフトウェアパッケージ間で同じように解析されるわけではありません。

汎用的でオープン、かつ静的な形式でデータを保存すれば、この問題を効果的に解決できます。タブ区切り形式(タブ区切り値またはTSV)またはカンマ区切り形式(カンマ区切り値またはCSV)の使用を検討してください。CSVファイルはテキストファイルの一種で、列がカンマで区切られているため「カンマ区切り値」と呼ばれます。Excel/SPSSなどのファイル形式に比べてCSVファイルの利点は、ほぼすべてのソフトウェア、例えばTextEditやNotePadといったテキストエディタでも開いて読み込める点です。CSVファイルのデータは、SQLiteやRなどの他の形式や環境にも簡単にインポートできます。CSVファイルを使用する場合、特定の高価なソフトウェアの特定バージョンに縛られることがないため、最大限の移植性と永続性が求められる場合に最適な形式と言えます。ほとんどのスプレッドシートソフトウェアでは、CSV形式などの区切りテキスト形式へのエクスポートが簡単に行えますが、ファイルエクスポート時には警告が表示される場合があります。

Excelで開いているファイルをCSV形式で保存するには:

- 上部メニューから「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択します。

- 「ファイル形式」フィールドのリストから「カンマ区切り値」(

*.csv)を選択します。 - ファイル名と保存先を再確認し、「保存」をクリックします。

後方互換性に関する重要な注意点:CSVファイルはExcelでも開くことができます!

Rとxlsファイルに関する補足:xlsファイル(およびGoogleスプレッドシート)を読み込めるRパッケージが存在します。xlsドキュメント内の異なるワークシートにアクセスすることも可能です。

ただし:

- これらのパッケージの中にはWindows環境でしか動作しないものがあります。

- これは、単純な手動エクスポート処理の代わりに、データ分析用Rコードに追加の複雑さと依存関係が生じることを意味します。

- データフォーマットのベストプラクティスは依然として適用されます。

- 本当に

csv形式(または類似の形式)が不適切だと言えるほどの正当な理由があるのでしょうか?

カンマ使用時の注意点

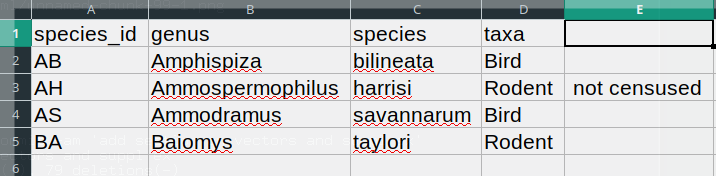

一部のデータセットでは、データ値自体にカンマ(,)が含まれている場合があります。この場合、Excelを含む多くのソフトウェアは、データを列形式で正しく表示できません。これは、データ値の一部として含まれるカンマが、実際には区切り文字として解釈されてしまうためです。

例えば以下のようなデータ形式を考えてみましょう:

species_id,genus,species,taxa

AB,Amphispiza,bilineata,Bird

AH,Ammospermophilus,harrisi,Rodent, not censused

AS,Ammodramus,savannarum,Bird

BA,Baiomys,taylori,Rodentレコード

AH,Ammospermophilus,harrisi,Rodent, not censused

において、taxa

の値にはカンマが含まれています(Rodent, not censused)。このようなデータをExcelなどの表計算ソフトで読み込もうとすると、以下のような表示結果になります:

taxa

の値は1つの列(D列)に収まるべきところ、2つの列に分割されてしまいました。これによりさらなるエラーが発生する可能性があります。例えば、余分な列は欠損値が多い列(適切なヘッダー情報なし)として解釈されてしまいます。さらに、行3のレコード(taxa

値にカンマが含まれていた行)の列Dの値も不正確になってしまいます。

csv形式でデータを保存する場合で、データ値にカンマが含まれる可能性がある場合は、上記の問題を回避するために値をダブルクォート(““)で囲むことが有効です。このルールを適用すると、データは以下のようになります:

species_id,genus,species,taxa

"AB","Amphispiza","bilineata","Bird"

"AH","Ammospermophilus","harrisi","Rodent, not censused"

"AS","Ammodramus","savannarum","Bird"

"BA","Baiomys","taylori","Rodent"この形式でExcelに読み込めば、ダブルクォートの外側にあるカンマのみが区切り文字として認識されるため、余分な列は生成されません。

あるいは、カンマを含むデータを扱う場合、表計算ソフトで作業する際には別の区切り文字を使用する必要があります1。この場合、タブ文字を区切り文字として設定し、TSVファイル形式で作業することを検討してください。TSVファイルはCSVファイルと同様に表計算ソフトからエクスポート可能です。

既に存在するデータセットで、データ値がダブルクォートで囲まれていないにもかかわらずカンマが区切り文字とデータ値の両方に使われている場合、データクリーニングにおいて重大な問題に直面する可能性があります。特に数百件から数千件のレコードを含むデータセットの場合、手動でカンマを削除したり値をダブルクォートで囲んだりする作業には膨大な時間がかかり、誤って多くのエラーを混入させてしまうリスクもあります。

データクリーニングは多くの科学分野における主要な課題の一つです。そのアプローチは通常、特定の状況に応じて異なります。ただし、スクリプトを記述して実行するなど、自動化された方法でデータをクリーニングすることは良い実践方法です。PythonやRの学習を通じて、関連するスクリプト開発スキルを身につける基礎が身につきます。

まとめ

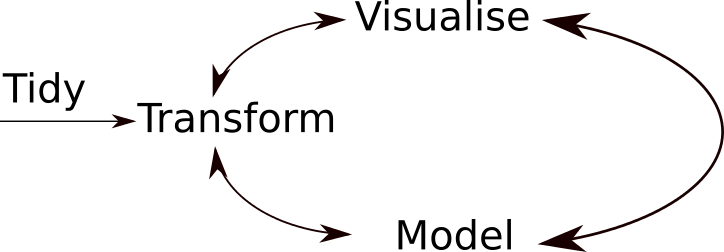

上記の図は、データを繰り返し変換・可視化・モデリングする典型的なデータ分析ワークフローを示しています。この反復プロセスは、データが十分に理解されるまで複数回繰り返されます。しかし実際のケースでは、データ分析そのものよりもデータのクリーニングと準備に多くの時間が費やされる場合がほとんどです。

変換/可視化/モデリングのサイクルを迅速に繰り返すアジャイルなデータ分析ワークフローを実現するには、データが予測可能な形式でフォーマットされており、データを実際に確認したり修正したりすることなくその内容を理解できることが重要です。

- 適切なデータ整理は、あらゆる研究プロジェクトの基盤です。

これは特にヨーロッパ諸国で顕著な問題です。これらの地域ではカンマが小数点区切りとして使用されるため、csvファイルではデフォルトでセミコロン(;)が値の区切り文字として使われます。あるいは、値が自動的にダブルクォートで囲まれることになります。↩︎

Content from RとRStudio

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- RとRStudioとは何ですか?

Objectives

- RStudioの「スクリプト」「コンソール」「環境」「プロット」各ペインの機能と目的について説明する。

- Rプロジェクトとして一連の分析用ファイルとディレクトリを整理し、作業ディレクトリの役割を理解する。

- RStudioに標準搭載されているヘルプ機能を活用し、R関数に関する詳細情報を検索する方法を習得する。

- Rユーザーコミュニティに対して適切な情報を提供し、トラブルシューティングを効果的に行う方法を示す。

このエピソードは、Data Carpentriesの_Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists_レッスンに基づいています。

Rとは何か? RStudioとは何か?

Rという用語は、以下の3つの概念を指すものとして用いられます: プログラミング言語、統計計算のための環境、そしてこの言語で記述されたスクリプトを解釈するソフトウェアです。

RStudioは現在、Rスクリプトの作成だけでなく、Rソフトウェアとの対話的な操作を行うための非常に人気の高いツールとなっています1。RStudioを正しく機能させるには、R本体のインストールが必須であり、両者をコンピュータにインストールする必要があります。

RStudio IDEチートシートにはここで紹介する内容以上の詳細な情報が記載されていますが、キーボードショートカットの習得や新機能の発見に役立つ有用な資料です。

Rを学ぶ理由

Rはマウス操作に頼らない設計――これはむしろ良いことです

他のソフトウェアに比べて学習曲線が急かもしれませんが、Rでは分析結果が一連のマウス操作の記憶に依存するのではなく、記述されたコマンドの系列によって得られる点が優れています。これはまさに良いことです! つまり、追加データを収集して分析をやり直す場合、どのボタンをどの順序でクリックしたかを覚える必要はなく、単にスクリプトを再実行すればよいのです。

スクリプトベースの作業は、分析プロセスの各ステップを明確に記録します。また、記述したコードは他者がレビュー可能であり、フィードバックを得たり誤りを発見したりするのに役立ちます。

スクリプトベースの作業は、自分が行っていることに対する深い理解を自然と促し、使用する手法の学習と理解を促進します。

Rコードは再現性に優れています

再現性とは、同じ分析コードを使用して同じデータセットを扱えば、他者(将来の自分自身を含む)が同じ結果を得られることを意味します。

Rは他のツールと連携することで、コードから論文やレポートを生成することが可能です。データをさらに収集した場合や、データセットに誤りを発見した場合でも、論文やレポート内の図表や統計テストは自動的に更新されます。

近年、多くの学術誌や資金提供機関が分析結果の再現性を求めています。Rを習得していれば、こうした要件に対応する上で有利になるでしょう。

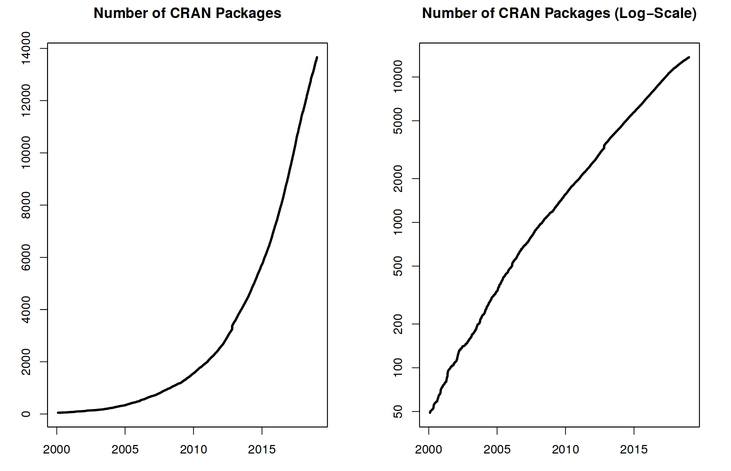

Rは学際的で拡張性に優れています

CRAN(Comprehensive R Archive Network)で利用可能な1万以上のパッケージ2をインストールすることで、Rはその機能を拡張できるフレームワークを提供します。これにより、様々な科学分野の統計的アプローチを組み合わせ、データ解析に必要な分析フレームワークを最適に構築することが可能です。例えば、画像解析、GIS、時系列分析、集団遺伝学など、多岐にわたる分野に対応したパッケージが用意されています。

Rはあらゆる種類・規模のデータに対応します

Rで習得するスキルは、扱うデータセットの規模に容易に適応します。データセットの行数が数百行であろうと数百万行であろうと、作業効率にほとんど影響しません。

Rはデータ分析のために設計されています。欠損データの処理や統計的要因の考慮を容易にする特殊なデータ構造とデータ型を備えています。

Rはスプレッドシートやデータベース、その他の様々なデータ形式(コンピュータ上のものからウェブ上のものまで)に接続可能です。

Rには大規模で活発なコミュニティが存在する

何千人もの人々が日常的にRを利用しています。その中には、メーリングリストやStack Overflow、RStudioコミュニティなどのプラットフォームを通じて、積極的にサポートを提供してくれるユーザーが多数います。このような広範なユーザーコミュニティは、バイオインフォマティクスなどの専門分野にも及んでいます。Rコミュニティの代表的な専門組織の一つがBioconductorであり、「最新および新興の生物学的アッセイから得られるデータの解析と理解」を目的とした科学的プロジェクトです。このワークショップはBioconductorコミュニティのメンバーによって開発されました。Bioconductorに関する詳細情報は、関連ワークショップ『Bioconductorプロジェクト』をご覧ください。

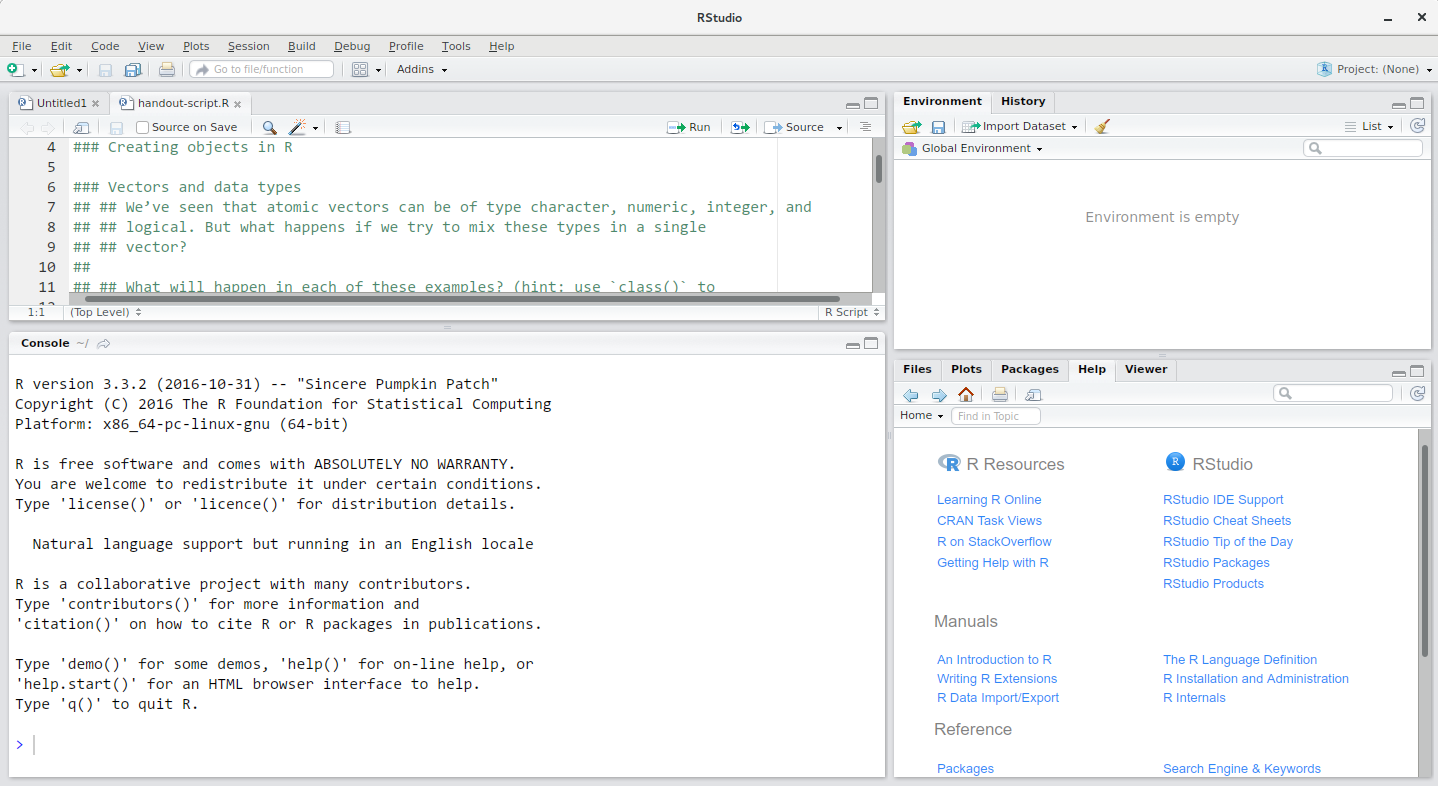

RStudioの操作に慣れる

まずはRStudioについて学びましょう。これはRプログラミングのための統合開発環境(IDE)です。

RStudioのオープンソース製品は、Affero General Public License(AGPL)v3の下で無償で提供されています。また、Posit, Inc.が提供する商用ライセンス版では、優先的なメールサポートも利用可能です。

本ワークショップでは、RStudio IDEを使用してコードの記述、コンピュータ上のファイル操作、作成予定の変数の確認、生成するプロットの可視化を行います。なお、RStudioはバージョン管理、パッケージ開発、Shinyアプリの作成など、本ワークショップでは取り上げない他の用途にも使用可能です。

RStudioのウィンドウは4つの「パネル」に分割されています:

- ソースパネル:スクリプトやドキュメントの編集領域(デフォルトレイアウトでは左上)

- 環境/履歴パネル(右上)

- ファイル/プロット/パッケージ/ヘルプ/ビューアパネル(右下)

- Rコンソールパネル(左下)

これらのパネルの配置や内容はカスタマイズ可能です(メニューの「ツール」→「グローバルオプション」→「パネルレイアウト」から設定できます)。

RStudioを使用する利点の一つは、コード記述に必要なすべての情報が単一のウィンドウで確認できる点です。さらに、豊富なショートカットキー、自動補完機能、R開発時に頻繁に使用する主要ファイルタイプに対するハイライト表示などにより、タイピング作業がより容易になり、入力ミスも減少します。

作業環境のセットアップ方法

関連するデータ、分析結果、およびテキストファイルを単一のフォルダにまとめ、作業ディレクトリとして管理することは良い習慣です。このフォルダ内のすべてのスクリプトは、相対パスを使用してファイルを指定できます。相対パスとは、プロジェクト内のファイルの位置を示す方法です(絶対パスとは異なり、特定のコンピュータ上のファイルの正確な場所を指定するものです)。この方法を採用することで、プロジェクトをコンピュータ間で移動させたり、他者と共有したりする際にも、基礎となるスクリプトが正しく動作するかどうかを心配する必要がなくなります。

RStudioでは、「プロジェクト」インターフェースを通じて、この作業を容易にする便利なツールセットを提供しています。この機能は作業ディレクトリを作成するだけでなく、その場所を記憶し(簡単にアクセスできるようにします)、オプションでカスタム設定や開かれているファイルを保存することで、作業再開時の利便性を向上させます。以下の手順に従って、このチュートリアル用の「Rプロジェクト」を作成してください。

- RStudioを起動します。

-

ファイルメニューから新規プロジェクトをクリックします。次に新規ディレクトリを選択し、続けて新規プロジェクトを選びます。 - この新しいフォルダに名前を付けます(「ディレクトリ」とも呼ばれます)。また、作業しやすい場所を選択します。このフォルダがこのセッション(あるいはコース全体)の作業ディレクトリとなります(例:

bioc-intro)。 -

プロジェクトを作成をクリックします。 - (オプション) RStudioの設定で「ワークスペースを保存しない」を選択します。

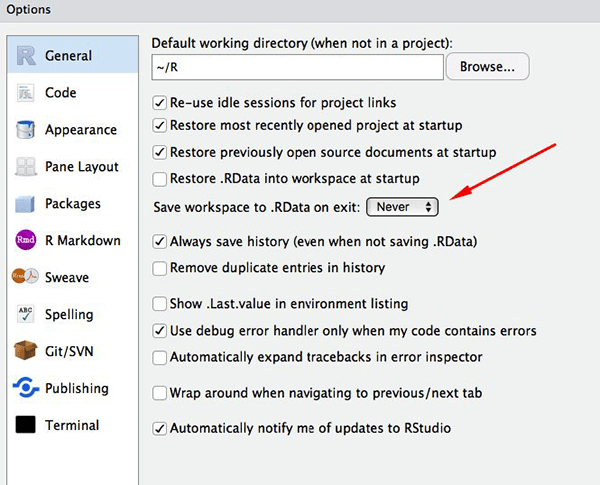

RStudioのデフォルト設定は一般的に問題なく機能しますが、特に大規模なデータセットを扱う場合、ワークスペースを.RDataファイルに保存するのは煩雑になることがあります。この機能を無効にするには、ツールメニューからグローバルオプションを選択し、終了時にワークスペースを.RDataに保存するオプションを「しない」に設定してください。

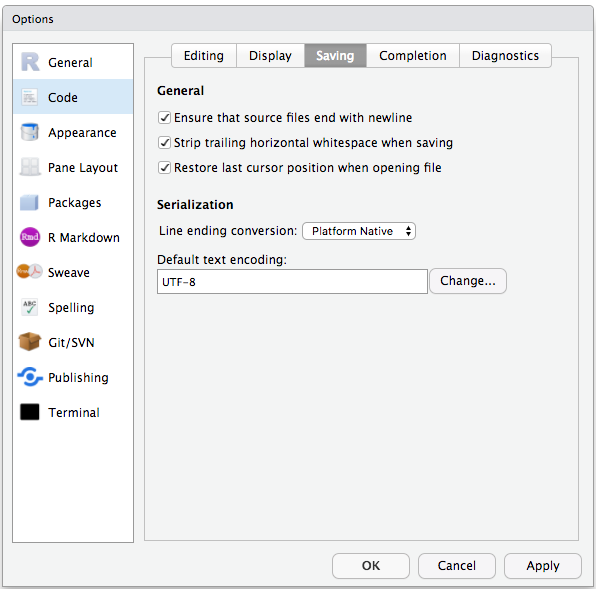

Windowsと他のオペレーティングシステム間で発生する文字エンコーディングの問題を回避するため、デフォルトのテキストエンコーディングをUTF-8に設定します:

作業ディレクトリの整理方法

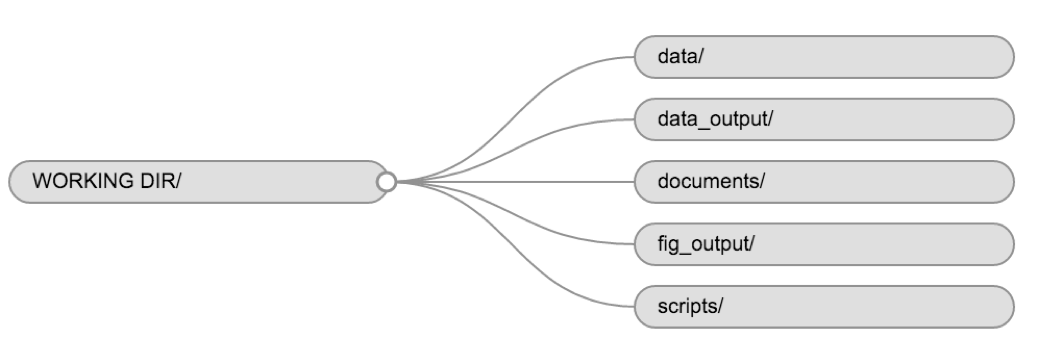

プロジェクト間で一貫したフォルダ構造を採用することで、作業環境を整理できるだけでなく、将来的にファイルを簡単に検索・管理できるようになります。特に複数のプロジェクトを扱う場合に有効です。一般的には、スクリプト用、データ用、ドキュメント用のディレクトリを作成するとよいでしょう。

-

data/このフォルダには、生データや特定の分析に必要な中間データセットを保存します。透明性とプロバンスを確保するため、常に生データのコピーをアクセス可能な状態で保持し、可能な限りデータのクリーニングや前処理はプログラム的に行う(手動ではなくスクリプトを使用する)ようにしてください。生データと処理済みデータを分離することも良い習慣です。例えば、data/raw/tree_survey.plot1.txtや...plot2.txtといったファイルは、scripts/01.preprocess.tree_survey.Rスクリプトによって生成されたdata/processed/tree.survey.csvファイルとは別に管理します。 -

documents/ここにはアウトライン、ドラフト、その他のテキストファイルを保存します。 -

scripts/(またはsrc) このフォルダには、各種分析やプロット作成用のRスクリプトを保存します。また、関数用の専用フォルダを設けることもできます(詳細は後述します)。

プロジェクトの要件に応じて追加のディレクトリやサブディレクトリが必要になる場合もありますが、これらが作業ディレクトリの基本構造となります。

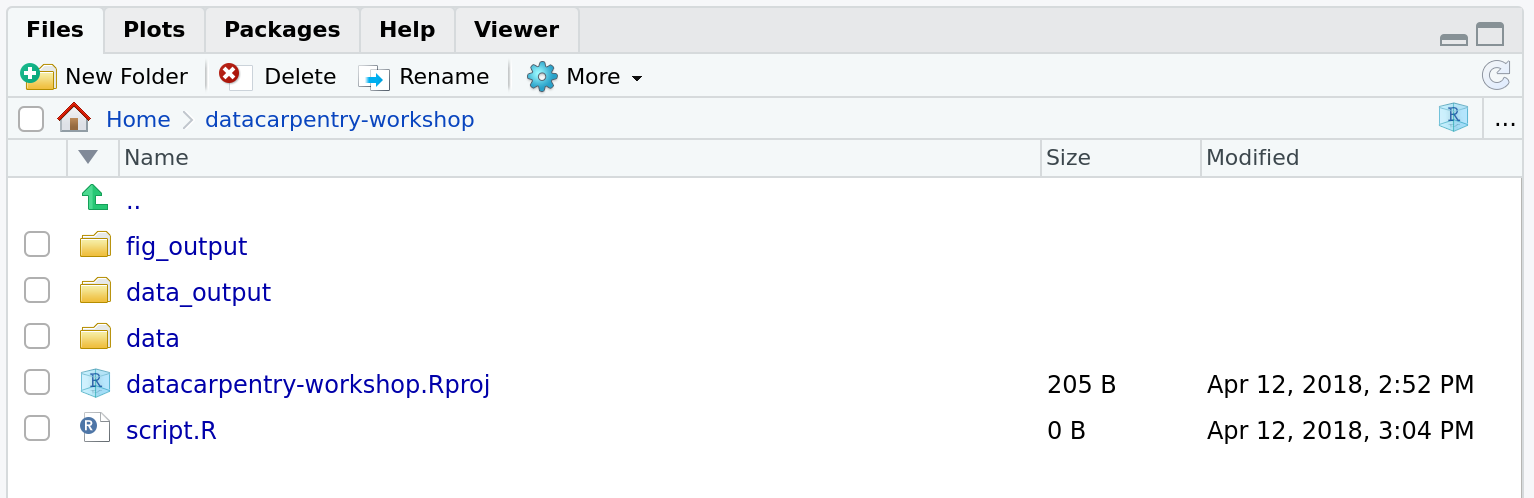

本コースでは、生データを保存するためのdata/フォルダが必要です。また、CSVファイルとしてデータをエクスポートする方法を学ぶ際にはdata_output/フォルダを使用し、作成した図を保存するためのfig_output/フォルダも用意します。

課題: プロジェクト用ディレクトリ構造を作成する

画面右側の「ファイル」タブで、まず「新規フォルダ」をクリックし、

新たに作成した作業ディレクトリ内に「data」という名前のフォルダを作成します

(例:~/bioc-intro/data)。(別の方法として、Rコンソールでdir.create("data")と入力しても構いません)。

同様の操作を繰り返して、「data_output/」フォルダと「fig_output」フォルダを作成してください。

作業ディレクトリのルートディレクトリにスクリプトを保存することにします。 使用するファイルは1つだけであり、この方法を採用することで作業が より効率的になるからです。

作業ディレクトリの状態は以下のようになります:

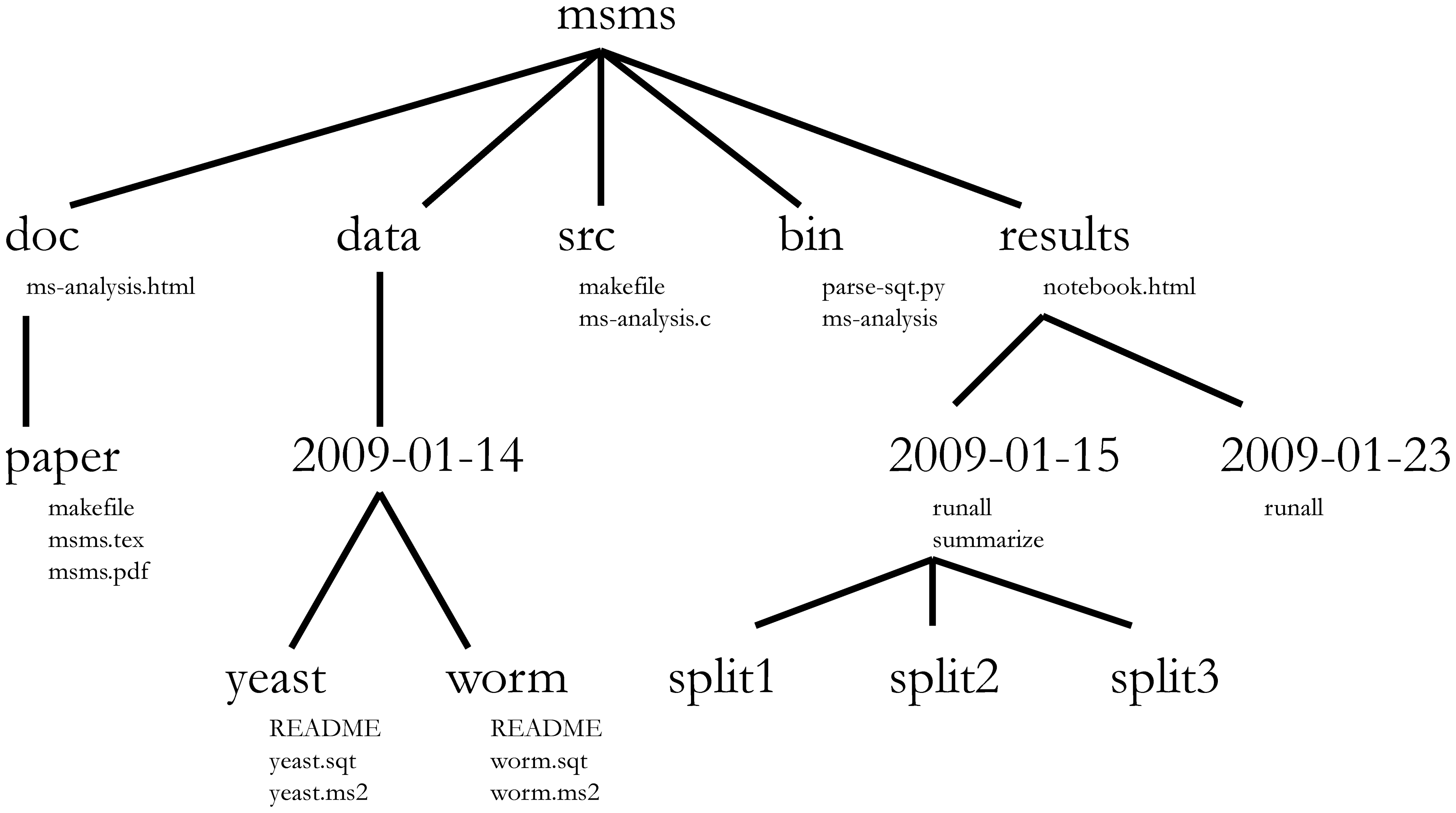

プロジェクト管理はバイオインフォマティクスプロジェクトにも 当然適用されます3。William Noble氏(@Noble:2009)は 以下のようなディレクトリ構造を提案しています:

ディレクトリ名は大文字で、ファイル名は小文字で表記しています。ここでは 一部のファイルのみを表示しています。日付は

<年>-<月>-<日>形式で 記載されており、時系列で並べ替えが可能です。ソースコードsrc/ms-analysis.cはコンパイルされてbin/ms-analysisとして実行可能になり、doc/ms-analysis.htmlでドキュメント化されています。データディレクトリ内のREADMEファイルには、 各データファイルが何月何日にどのURLからダウンロードされたかが記載されています。 ドライバスクリプトresults/2009-01-15/runallは自動的に3つのサブディレクトリ split1、split2、split3を生成します。これらは3つの交差検証分割に対応しています。bin/parse-sqt.pyスクリプトは、両方のrunallドライバスクリプトから呼び出されます。

適切に定義され、十分に文書化されたプロジェクトディレクトリの最も重要な利点は、 プロジェクトに詳しくない人4が

プロジェクトの内容、利用可能なデータ、実施された分析、得られた結果を 理解できること、そして最も重要なのは

新しいデータを使用したり分析パラメータを変更したりして、 同じ分析を再現できることです。

作業ディレクトリ

作業ディレクトリは理解しておくべき重要な概念です。これはRがファイルの 検索と保存を行う基準となる場所です。プロジェクト用のコードを書く際には、 作業ディレクトリのルートを基準としてファイルを参照し、この構造内の ファイルのみを使用するようにしてください。

RStudioプロジェクトを使用すればこの作業が容易になり、作業ディレクトリが

適切に設定されることが保証されます。確認が必要な場合はgetwd()関数を使用できます。

何らかの理由で作業ディレクトリが想定通りでない場合は、RStudioのファイルブラウザで

作業ディレクトリが設定されるべき場所に移動し、青い歯車アイコンMoreを選択して

Set As Working Directoryを選択してください。別の方法として、setwd("/path/to/working/directory")

を使用して作業ディレクトリをリセットすることも可能です。ただし、この行をスクリプトに

含めると、他のコンピュータで実行した際にエラーが発生するため注意が必要です。

具体例

以下の図は、dataサブディレクトリとfig_outputサブディレクトリ、および

後者に2つのファイルを持つ作業ディレクトリbioc-introの構造を示しています:

bioc-intro/data/

/fig_output/fig1.pdf

/fig_output/fig2.png作業ディレクトリ内にいれば、fig1.pdfファイルには相対パスbioc-intro/fig_output/fig1.pdf

または絶対パス/home/user/bioc-intro/fig_output/fig1.pdfでアクセスできます。

dataディレクトリ内にいれば、相対パス../fig_output/fig1.pdfまたは同じ絶対パス

/home/user/bioc-intro/fig_output/fig1.pdfを使用してアクセスします。

Rとの対話操作

プログラミングの基本は、コンピュータが実行すべき指示を記述し、それを実際に実行させることにあります。私たちはR言語で指示を記述しますが、これはコンピュータと人間が共に理解できる共通言語だからです。これらの指示を「コマンド」と呼び、コンピュータに実行させるには「実行」(または「実行」とも呼ばれる)コマンドを発行します。

Rとの主な対話方法は2つあります:コンソールを使用する方法と、スクリプト(コードを記述したテキストファイル)を使用する方法です。RStudioでは、画面左下のコンソールパネルがR言語で記述したコマンドを入力し、即座にコンピュータに実行させることができる場所です。また、実行したコマンドの結果もこのコンソールに表示されます。コンソールに直接コマンドを入力してEnterキーを押せばコマンドを実行できますが、セッションを閉じると入力した内容は失われます。

コードと作業手順を再現可能にするため、コマンドはスクリプトエディタに入力して保存するのが理想的です。こうすることで、行った作業の完全な記録が残り、自分自身を含む誰もが簡単に同じ結果を再現できるようになります。ただし、スクリプトにコマンドを入力しただけでは自動的に実行されるわけではありません。コマンドはコンソールに送信して初めて実行される点に注意が必要です。

RStudioでは、Ctrl +

Enterキーのショートカット(MacではCmd +

Return)を使って、スクリプトエディタから直接コマンドを実行できます。スクリプトの現在行(カーソルで示される位置)のコマンド、または現在選択されているテキスト内のすべてのコマンドが、Ctrl

+

Enterを押すことでコンソールに送信され実行されます。その他のキーボードショートカットについては、RStudio

IDEに関するこのチートシートを参照してください。

分析作業中に、スクリプトに記録を残す必要はなくても、変数の内容を調べたりオブジェクトの構造を確認したい場合があります。このような場合はコンソールに直接コマンドを入力して実行できます。RStudioでは、Ctrl

+ 1とCtrl +

2のショートカットで、スクリプトとコンソールパネルを切り替えることができます。

Rがコマンドの入力を受け付けられる状態にある場合、コンソールには>プロンプトが表示されます。コマンドが入力されると(キーボード入力、コピー&ペースト、またはスクリプトエディタからCtrl

+

Enterで送信した場合)、Rはそのコマンドを実行しようとします。準備が整うと結果が表示され、新しい>プロンプトに戻って次のコマンドを待ちます。

Rがまだ完全なコマンドの入力を待っている場合、コンソールには+プロンプトが表示されます。これは、括弧や引用符が正しく閉じられていないことを意味します。つまり、開き括弧と閉じ括弧の数が一致していない、または開き引用符と閉じ引用符の数が一致していない状態です。この状態になった場合、コマンドの入力が完了したと思ったら、コンソールウィンドウ内でクリックしてEscキーを押してください。これにより不完全なコマンドがキャンセルされ、>プロンプトに戻ります。

コース中およびコース終了後の学習方法

本コースで扱う内容は、Rを使って自身の研究データを分析する方法の基本的な理解を得るのに役立ちます。しかし、データのクリーニング、統計手法の適用、美しいグラフの作成といった高度な操作を行うには、さらに学ぶ必要があります。Rを他のツールと同様に熟練して効率的に使いこなす最善の方法は、実際の研究課題に適用することです。初心者にとって、一からスクリプトを書くのは気が遠くなる作業に思えるかもしれませんが、多くの人がオンラインでコードを公開しているため、既存のコードを自分の目的に合わせて修正する方が、学習の第一歩として取り組みやすいでしょう。

ヘルプの活用方法

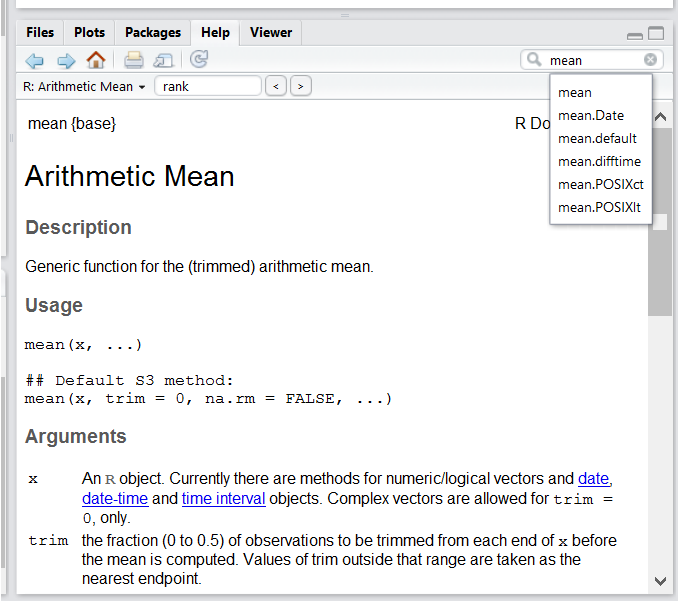

RStudio内蔵のヘルプインターフェースを使って、R関数に関する詳細情報を検索する

最も迅速なヘルプ取得方法の一つは、RStudioのヘルプインターフェースを使用することです。このパネルはデフォルトでRStudioの右下パネルに表示されます。スクリーンショットで示されているように、「Mean」(平均)という単語を入力すると、RStudioは関連する可能性のある複数の提案を表示します。その後、説明が表示ウィンドウに表示されます。

使用したい関数の名前は分かっているが、その使い方が分からない場合

特定の関数(例えば

barplot())の使用方法について知りたい場合は、以下のように入力してください:

R

?barplot

引数の名前だけを確認したい場合は、以下のコマンドが便利です:

R

args(lm)

Xのような処理を行う関数を使いたいが、該当する関数がどれか分からない場合

特定のタスクを実行するための関数を探している場合、help.search()関数を使用できます。これはダブル疑問符

??

で呼び出すことができます。ただし、この機能はインストール済みパッケージ内のヘルプページのみを検索し、検索キーワードに一致するものを探します

R

??kruskal

探している情報が見つからない場合は、rdocumentation.org というウェブサイトが便利です。このサイトでは利用可能なすべてのパッケージのヘルプファイルを検索できます。

最終的には、一般的なGoogle検索やインターネットで「R <タスク名>」と検索すると、適切なパッケージのドキュメントや、既に誰かが同じ質問をしている有益なフォーラムにたどり着けることが多いです。

行き詰まっている…理解できないエラーメッセージが表示される場合

まずはエラーメッセージをそのままGoogleで検索してみましょう。ただし、この方法が常に効果的とは限りません。多くの場合、パッケージ開発者はRのエラー処理機能に依存しているため、「subscript out of bounds」のような一般的なエラーメッセージが表示され、問題の診断に役立たないことがあります。エラーメッセージが非常に一般的な場合は、使用している関数やパッケージ名も検索クエリに含めると良いでしょう。

ただし、Stack

Overflowも必ず確認してください。[r]タグで検索すれば、ほとんどの質問にはすでに回答が付いています。重要なのは、適切なキーワードを使って検索し、答えを見つけることです:

https://stackoverflow.com/questions/tagged/r

R入門 はプログラミング経験が少ない方にはやや難解かもしれませんが、R言語の基礎を理解するには良い資料です。

R FAQ は技術的で密度の高い内容ですが、非常に有用な情報が満載です。

助けを求める際のポイント

誰かに助けを求める際の鍵は、問題を迅速に理解してもらうことです。問題の原因を特定しやすいように、できるだけ分かりやすく説明しましょう。

問題を説明する際には、正しい用語を使うことが重要です。例えば、「パッケージ」と「ライブラリ」は同じものではありません。ほとんどの人は意図を理解してくれるでしょうが、この2つの違いに強いこだわりを持つ人もいます。重要なのは、助けようとする人を混乱させないことです。問題を説明する際は、可能な限り具体的に記述しましょう。

可能であれば、動作しない部分をシンプルな「再現可能な例」に簡略化してください。50,000行10,000列のデータフレームではなく、ごく小規模なデータフレームで問題を再現できる場合は、問題の説明と一緒にその小規模なデータフレームを提供しましょう。適切な場合は、自分の専門分野以外の人でも理解できるように、できるだけ一般的な表現を使うようにしてください。例えば、実際のデータセットの一部を使う代わりに、3列5行程度の汎用的なデータセットを作成するなどです。再現可能な例の書き方については、Hadley Wickham氏のこちらの記事 が参考になります。

他の人とオブジェクトを共有する場合、オブジェクトが比較的小さい場合は、dput()関数を使用できます。これはメモリ上のオブジェクトと完全に同じオブジェクトを再作成できるRコードを出力します:

R

## irisはRに付属するサンプルデータフレームで、head()はデータフレームの先頭部分を返す関数です

dput(head(iris))

OUTPUT

structure(list(Sepal.Length = c(5.1, 4.9, 4.7, 4.6, 5, 5.4),

Sepal.Width = c(3.5, 3, 3.2, 3.1, 3.6, 3.9), Petal.Length = c(1.4,

1.4, 1.3, 1.5, 1.4, 1.7), Petal.Width = c(0.2, 0.2, 0.2,

0.2, 0.2, 0.4), Species = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L,

1L), levels = c("setosa", "versicolor", "virginica"), class = "factor")), row.names = c(NA,

6L), class = "data.frame")オブジェクトが大きい場合は、生のファイル(つまりCSVファイル)と、エラーが発生する直前までのスクリプト全体(問題に関係のない部分は削除したもの)を提供するか、特にデータフレーム以外の質問の場合は、Rオブジェクトをファイルに保存することができます[^export]:

R

saveRDS(iris, file="/tmp/iris.rds")

ただし、このファイルの内容は人間が直接読める形式ではなく、Stack

Overflowに直接投稿することはできません。代わりに、メールなどで他の人に送信し、readRDS()コマンドで読み込ませることができます(ここではダウンロードしたファイルがユーザーのホームディレクトリのDownloadsフォルダにあることを前提としています):

R

some_data <- readRDS(file="~/Downloads/iris.rds")

最後に、必ずsessionInfo()の出力結果を含めてください。これは使用しているプラットフォーム、Rのバージョン、使用しているパッケージなど、問題を理解する上で非常に有用な情報を含んでいます。

R

sessionInfo()

OUTPUT

R version 4.5.2 (2025-10-31)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

Running under: Ubuntu 22.04.5 LTS

Matrix products: default

BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.10.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.10.0 LAPACK version 3.10.0

locale:

[1] LC_CTYPE=C.UTF-8 LC_NUMERIC=C LC_TIME=C.UTF-8

[4] LC_COLLATE=C.UTF-8 LC_MONETARY=C.UTF-8 LC_MESSAGES=C.UTF-8

[7] LC_PAPER=C.UTF-8 LC_NAME=C LC_ADDRESS=C

[10] LC_TELEPHONE=C LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

time zone: UTC

tzcode source: system (glibc)

attached base packages:

[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

loaded via a namespace (and not attached):

[1] assertthat_0.2.1 R6_2.6.1 xfun_0.52

[4] magrittr_2.0.4 glue_1.8.0 knitr_1.50

[7] sandpaper_0.17.2.9000 lifecycle_1.0.4 xml2_1.4.1

[10] ps_1.9.1 cli_3.6.5 processx_3.8.6

[13] callr_3.7.6 vctrs_0.6.5 renv_1.1.5

[16] withr_3.0.2 compiler_4.5.2 purrr_1.2.0

[19] tools_4.5.2 tinkr_0.3.0 evaluate_1.0.3

[22] yaml_2.3.10 BiocManager_1.30.25 pegboard_0.7.9

[25] rlang_1.1.6 サポートを受けるには?

- コース中に隣に座っている人:ワークショップ中は遠慮なく隣の人と話し、解答を比較したり、質問したりしてください。

- 経験豊富な同僚:もしあなたよりも経験豊かな人がいれば、その人が喜んで助けてくれるかもしれません。

- Stack Overflow:もしあなたの質問がまだ回答されておらず、よく練られたものであれば、5分以内に回答が得られる可能性が高いです。適切な質問の仕方のガイドラインに従うことを忘れないでください。

- R-helpメーリングリスト:このリストは多くのユーザー(Rコアチームの主要メンバーを含む)に読まれており、多くの投稿がありますが、やや事務的なトーンで、新規ユーザーに対して必ずしも親しみやすいとは限りません。質問が妥当なものであれば、迅速に回答が得られる可能性が高いですが、絵文字付きの回答は期待しないでください。また、他のどの場所よりも正確に専門用語を使用することが重要です(そうしないと、質問そのものではなく言葉の使い方についての回答が返ってくる可能性があります)。特定のパッケージに関する質問よりも、基本機能に関する質問の方がより適切な回答が得られる傾向があります。

- 特定のパッケージに関する質問の場合は、そのパッケージ用のメーリングリストがあるかどうかを確認してください。通常、パッケージの

DESCRIPTIONファイルに記載されており、packageDescription("パッケージ名")コマンドでアクセスできます。また、パッケージの著者に直接メールを送ったり、コードリポジトリ(例:GitHub)で問題をオープンにしたりすることも有効です。 - GISや系統発生学など特定のトピックに特化したメーリングリストもあります(完全なリストはRプロジェクトのメーリングリストページで確認できます)。

その他のリソース

Rヘルプの求め方:役立つガイドライン集

Jon Skeet氏によるこのブログ記事では、プログラミングに関する質問の仕方について非常に包括的なアドバイスが提供されています。

reprexパッケージは、サポートを求める際に再現可能な例を作成するのに非常に役立ちます。rOpenSciコミュニティが作成した「質問の仕方:回答を得るための方法」(GitHubリンクおよびビデオ録画)では、reprexパッケージとその哲学についてのプレゼンテーションが行われています。

Rパッケージ

パッケージの読み込み

前述の通り、RパッケージはRにおいて非常に重要な役割を果たします。インストール済みのパッケージの機能を利用するには、まずそのパッケージを読み込む必要があります。これはlibrary()関数を使用して行います。以下ではggplot2パッケージを読み込んでいます。

R

library("ggplot2")

パッケージのインストール

デフォルトのパッケージリポジトリはComprehensive R Archive

Network(CRAN)であり、CRANで利用可能なパッケージはすべてinstall.packages()関数でインストールできます。例えば以下では、後で学習するdplyrパッケージをインストールしています。

R

install.packages("dplyr")

このコマンドはdplyrパッケージ自体だけでなく、その動作に必要なすべての依存パッケージもインストールします。

もう一つの主要なRパッケージリポジトリはBioconductorが管理しています。Bioconductorパッケージは、専用パッケージであるBiocManagerを使用して管理およびインストールできます。これはCRANから以下のようにインストールできます:

R

install.packages("BiocManager")

その後、SummarizedExperiment(後で使用します)、DESeq2(RNA-Seq解析用)など、BioconductorまたはCRANの個別パッケージはBiocManager::installでインストール可能です。

R

BiocManager::install("SummarizedExperiment")

BiocManager::install("DESeq2")

デフォルトでは、BiocManager::install()はインストール済みパッケージをすべてチェックし、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認します。新しいバージョンがあれば、それらを表示して「すべて/一部/すべて更新しますか?

[a/s/n]:」と尋ね、回答を待ちます。可能な限り最新のパッケージバージョンを使用することが望ましいですが、実際にはRセッションを新しく開始し、他のパッケージを読み込む前にパッケージを更新することを推奨します。

- RとRStudioを使い始める

Content from R の紹介

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- R の最初のコマンド

Objectives

- R に関連する次の用語を定義します: オブジェクト、代入、呼び出し、関数、引数、オプション。

- R のオブジェクトに値を割り当てます。

- オブジェクトに _名前を付ける_方法を学ぶ

- コメントを使用してスクリプトに情報を与えます。

- R で単純な算術演算を解きます。

- 関数を呼び出し、引数を使用してデフォルトのオプションを変更します。

- ベクトルの内容を検査し、その内容を操作します。

- ベクトルから値をサブセット化して抽出します。

- データが欠落しているベクトルを解析します。

This episode is based on the Data Carpentries’s Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists lesson.

R でオブジェクトを作成する

コンソールに math と入力するだけで、R から出力を取得できます。

R

3 + 5

OUTPUT

[1] 8R

12 / 7

OUTPUT

[1] 1.714286ただし、便利で興味深いことを行うには、_値_を オブジェクト

に割り当てる必要があります。

オブジェクトを作成するには、オブジェクトに名前を付け、その後に

代入演算子 <-

と、それに付けたい値を付ける必要があります。

R

weight_kg <- 55

<- は代入演算子です。 右側の値を左側の

個のオブジェクトに割り当てます。 したがって、「x <-

3」を実行すると、「x」の値は 3 になります。 矢印は 3

が x に入る と読むことができます。 歴史的

理由により、代入に = を使用することもできますが、

のコンテキストで使用できるわけではありません。 構文に わずかな違い](https://blog.revolutionanalytics.com/2008/12/use-equals-or-arrow-for-assignment.html)

があるため、常に < を使用することをお勧めします。 -

割り当て用。

RStudio では、 オプション を入力しながら、 Alt

+ - を入力すると ( - キーと同時に Alt

を押すと)、PC で 1 回のキーストロークで <-

が書き込まれます。 + - ( オプション -

キーと同時に押す) は、Mac でも と同じことを行います。

変数に名前を付ける

オブジェクトには、「x」、「current_temperature」、または「subject_id」などの任意

名前を付けることができます。 オブジェクト名は明示的で、長

ないようにしたいと考えています。 数字で始めることはできません

(「2x」は無効ですが、「x2」 は有効です)。 R

では大文字と小文字が区別されます (たとえば、weight_kg は の

Weight_kg とは異なります)。 R

の基本的な関数の名前であるため、使用でき 名前が かあります (例:

if、else、 for。2 こちらを参照)完全なリストについては、/R-manual/R-devel/library/base/html/Reserved.html)

)。 一般に、たとえ許可されていても、他の関数名 (例:

c、T、mean、data、df、

weights) は使用しないことが です。

疑問がある場合は、ヘルプを参照して、その名前がすでに

で使用されているかどうかを確認してください。 また

my.dataset のように、オブジェクト名内にドット

(.) を使用しないことも最善です。 R

には歴史的な理由から名前にドットが含まれる関数が多数あります が、R

(メソッド)

や他のプログラミング言語ではドットが特別な意味を持っているため、ドットは避けるのが最善です

。 オブジェクト名には名詞を使用し、関数名には動詞

を使用することもお勧めします。 のスタイル

(スペースを入れる場所、オブジェクトの名前など)

に一貫性を持たせることが重要です。 コーディング スタイルを使用すると、

の自分や共同作業者にとって、コードがより明確に読みやすくなります。 R

では、人気のあるスタイル ガイド には、Google の、 tidyverse の

スタイル、およびBioconductor スタイル ガイド。 Tidyverse

は非常に包括的であり、最初は では圧倒されるように思えるかもしれません。

lintr

パッケージを

にインストールすると、コードのスタイルの問題が自動的にチェックされます。

オブジェクトと変数: 「R」で「オブジェクト」として知られているものは、他の多くのプログラミング言語では「変数」として知られて ます。 に応じて、「オブジェクト」と「変数」は に異なる意味を持つ可能性があります。 ただし、このレッスンでは、2 つの単語は 的に使用されます。 詳細については、 ここを参照してください。

オブジェクトに値を割り当てるとき、R は何も出力しません。 かっこを使用するか 名を入力することで、 に値を強制的に出力させることができます。

R

weight_kg <- 55 # 何も出力しません

(weight_kg <- 55) # しかし、呼び出しを括弧で囲むと `weight_kg` の値が出力され、

OUTPUT

[1] 55R

weight_kg # オブジェクトの名前を入力しても同様に出力されます

OUTPUT

[1] 55R のメモリに「weight_kg」があるので、それを使って算術演算を行うことができます。 、この重量をポンドに変換したい場合があります (ポンドでの重量は kg での重量の 2.2 倍です)。

R

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 121オブジェクトに新しい値を割り当てることで、オブジェクトの値を変更することもできます。

R

weight_kg <- 57.5

2.2 * weight_kg

OUTPUT

[1] 126.5これは、

つのオブジェクトに値を割り当てても、他のオブジェクトの値は変更されないことを意味します。たとえば、動物の体重をポンド単位で新しい

オブジェクト weight_lb に保存してみましょう。

R

weight_lb <- 2.2 * weight_kg

次に「weight_kg」を 100 に変更します。

R

weight_kg <- 100

チャレンジ:

オブジェクト「weight_lb」の現在の内容は何だと思いますか? 126.5 それとも 220?

コメント

のコメント文字は # です。0 スクリプトの #

の右側にあるものはすべて R によって無視されます。スクリプトにメモ

説明を残すと便利です。

RStudio では、段落のコメントまたはコメント解除が簡単に行えます。 コメントしたい行を選択した後、 キーボード Ctrl + Shift + Cを同時に押します。 の場合、1 行だけをコメントアウトしたい場合は、その行の任意 位置にカーソルを置きます (つまり、行全体を選択する必要はありません)。その後 Ctrl + Shift + C押します。

チャレンジ

次の各ステートメントの後の値は何ですか?

R

mass <- 47.5 # 質量?

age <- 122 # 年齢?

mass <- mass * 2.0 # 質量?

age <- age - 20 # 年齢?

mass_index <- mass/age # 質量指数?

関数とその引数

関数は、操作の割り当て を含む、より複雑なコマンド

セットを自動化する「定型スクリプト」です。

多くの関数は事前定義されているか、R パッケージ

をインポートすることで 可能になります (詳細は後ほど)。 関数

は通常、arguments と呼ばれる 1 つ以上の入力を取得します。

関数は多くの場合 (常に ではありませんが) 値 を返します。

典型的な例は関数 sqrt() です。 入力 (引数)

は数値でなければならず、戻り値 (実際には 出力) はその数値の平方根です。

関数の実行 (「実行中」) は関数の 呼び出し と呼ばれます。

関数呼び出しの例は次のとおりです。

R

b <- sqrt(a)

ここでは、a の値が sqrt()

関数に与えられ、sqrt() 関数は

平方根を計算し、その値をオブジェクト ` に代入して返します。

この関数は引数を 1 つだけ取るため、非常に単純です。

関数の戻り値「値」は数値 (sqrt() のような)

である必要はなく、

である必要もありません。また、単一の項目である必要もありません。一連のものや

、さらにはデータセットでも構いません。 データ ファイルを R

に読み込むと、それがわかります。

引数には、数値やファイル名だけでなく、他の も含めることができます。 各引数の正確な意味は関数ごとに異なるため、ドキュメントで調べて にする必要があります (下記を参照)。 一部の関数は引数を取ります はユーザーによって指定されるか、指定されなかった場合は デフォルト 値を取ります: これらは オプション と呼ばれます。 オプションは通常、「不正な値」を無視するかどうか、プロットでどのような記号を使用 かなど、 関数の動作方法を変更するために使用されます。 ただし、特定の値が必要な場合は、デフォルトの代わりに使用される値 を選択して指定できます。

複数の引数を取ることができる関数 round()

を試してみましょう。

R

round(3.14159)

OUTPUT

[1] 3ここでは、1 つの引数 3.14159 を指定して

round() を呼び出しましたが、 が値 3

を返しました。 これは、デフォルトでは最も近い 整数に丸められるためです。

さらに多くの桁が必要な場合は、「round」関数に関する

情報を取得することでその方法がわかります。 args(round)

を使用するか、?round を使用して

関数のヘルプを参照することができます。

R

args(round)

OUTPUT

function (x, digits = 0, ...)

NULLR

?round

別の桁数が必要な場合は、digits=2 または必要な桁数を入力

ことがわかります。

R

round(3.14159, digits = 2)

OUTPUT

[1] 3.14定義されているのとまったく同じ順序で引数を指定する場合は に名前を付ける必要はありません。

R

round(3.14159, 2)

OUTPUT

[1] 3.14引数に名前を付けた場合は、その順序を入れ替えることができます。

R

round(digits = 2, x = 3.14159)

OUTPUT

[1] 3.14関数呼び出しの最初にオプションではない引数 ( 四捨五入する数値など) を置き、すべてのオプションの 引数の名前を指定することをお勧めします。 そうしないと、コードを読む人が、 をしているのかを理解するために、なじみのない引数を持つ関数の定義を調べなければなら 可能性があります。 引数の名前を指定することで、関数インターフェースの将来の変更 (既存の引数の間に 引数が追加される可能性) から することもできます。

ベクトルとデータ型

ベクトルは R で最も一般的かつ基本的なデータ型であり、ほぼ R

の主力である です。ベクトルは、 数字や文字などの一連の値で構成されます。

の c()

関数を使用して、一連の値をベクトルに割り当てることができます。

たとえば、動物の体重のベクトルを作成し、それを新しいオブジェクト

weight_g に に割り当てることができます。

R

weight_g <- c(50, 60, 65, 82)

weight_g

OUTPUT

[1] 50 60 65 82ベクトルには文字も含めることができます。

R

molecules <- c("dna", "rna", "protein")

molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "protein"ここでは「dna」や「rna」などの引用符が重要です。 引用符 がないと、R

は dna、rna、および protein

と呼ばれるオブジェクトがあると想定します。 これらのオブジェクトは R

のメモリに存在しないため、エラー メッセージが されます。

ベクトルの内容を検査できる関数が多数あります。 length()

は、特定のベクトルに含まれる要素の数を示します。

R

length(weight_g)

OUTPUT

[1] 4R

length(molecules)

OUTPUT

[1] 3ベクトルの重要な特徴は、すべての要素が タイプのデータであることです。

関数 class() は、オブジェクトのクラス ( 型の要素)

を示します。

R

class(weight_g)

OUTPUT

[1] "numeric"R

class(molecules)

OUTPUT

[1] "character"関数 str() は、

オブジェクトとその要素の構造の概要を提供します。 これは、

て複雑なオブジェクトを扱う場合に便利な関数です。

R

str(weight_g)

OUTPUT

num [1:4] 50 60 65 82R

str(molecules)

OUTPUT

chr [1:3] "dna" "rna" "protein"c()

関数を使用して、ベクトルに他の要素を追加できます。

R

weight_g <- c(weight_g, 90) # ベクトルの最後に追加

weight_g <- c(30, weight_g) # ベクトルの先頭に追加

weight_g

OUTPUT

[1] 30 50 60 65 82 90最初の行では、元のベクトル weight_g を取得し、その末尾に

値 90 を追加し、結果を weight_g に保存します。

次に、値 30 を先頭に追加し、結果を再び として

weight_g に保存します。

これを何度も繰り返してベクトルを成長させたり、 データセットを組み立てたりすることができます。 これは、プログラムするときに、 または計算している結果を追加するのに役立つ場合があります。

アトミック ベクトルは最も単純な R

データ型であり、単一型の線形 ベクトルです。 上では、R

が使用する 6 つの主な アトミック ベクトル タイプのうち

2 つ、つまり "character" と "numeric" (または

"double") を見てきました。 これらは、すべての R

オブジェクト が構築される基本的な構成要素です。 他の 4 つの

原子ベクトル タイプは次のとおりです。

-

TRUEおよびFALSEの場合は"logical"(ブール データ型) - 整数の場合は

"integer"(たとえば、2L、Lは R にそれが整数であることを示します) -

"complex"は、実数と虚数の 部分を持つ複素数を表します (例: 1 + 4i)。これについて説明するのはこれですべてです。 - ビットストリームの「raw」` (これ以上は説明しません)

typeof() 関数

を使用し、ベクトルを引数として入力することで、ベクトルの型をチェックできます。

ベクトルは、R が使用する多くの データ構造 の 1

つです。 その他 重要なものは、リスト (list)、行列

(matrix)、データ フレーム (data.frame)、因子

(factor)、および配列 (array) です。

チャレンジ:

アトミック ベクトルの型は、文字、数値 (または double)、整数、および論理型であることがわかりました。 しかし、これらのタイプを つのベクトルに混在させようとするとどうなるでしょうか?

R はそれらをすべて同じ型に暗黙的に変換します。

チャレンジ:

これらのそれぞれの例では何が起こるでしょうか? (ヒント:

class() を使用してオブジェクトのデータ型を確認

、名前を入力して何が起こるかを確認します):

R

num_char <- c(1, 2, 3, "a")

num_logical <- c(1, 2, 3, TRUE, FALSE)

char_logical <- c("a", "b", "c", TRUE)

tricky <- c(1, 2, 3, "4")

R

class(num_char)

OUTPUT

[1] "character"R

num_char

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "a"R

class(num_logical)

OUTPUT

[1] "numeric"R

num_logical

OUTPUT

[1] 1 2 3 1 0R

class(char_logical)

OUTPUT

[1] "character"R

char_logical

OUTPUT

[1] "a" "b" "c" "TRUE"R

class(tricky)

OUTPUT

[1] "character"R

tricky

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "4"チャレンジ:

なぜそれが起こると思いますか?

ベクトルのデータ型は 1 つだけです。 R は、 が情報を失わないという 共通分母 を見つけるために、このベクトルの内容を に変換 (強制) しようとします。

チャレンジ:

次の例では、combined_logical 内の "TRUE"

(文字として) となる値はいくつありますか。

R

num_logical <- c(1, 2, 3, TRUE)

char_logical <- c("a", "b", "c", TRUE)

combined_logical <- c(num_logical, char_logical)

唯一。 過去のデータ型の記憶はなく、ベクトルが初めて評価されるときに強制 が発生します。 したがって、「num_logical」の「TRUE」 「combined_logical」で 「1」に変換される前に、「1」に変換されます。

R

combined_logical

OUTPUT

[1] "1" "2" "3" "1" "a" "b" "c" "TRUE"チャレンジ:

R では、オブジェクトをあるクラスから別のクラスに変換することを 強制* と呼びます。 これらの変換は階層 に従って行われ、一部の型が優先的に他の型に強制されます。 これらのデータ がどのように強制されるかの階層を表す図を描いてもらえます ?

論理 → 数値 → 文字 ← 論理

ベクトルのサブセット化

ベクトルから 1 つまたは複数の値を抽出したい場合は、角括弧内に 1 つまたは複数のインデックスを指定する必要が ます。 例えば:

R

molecules <- c("dna", "rna", "peptide", "protein")

molecules[2]

OUTPUT

[1] "rna"R

molecules[c(3, 2)]

OUTPUT

[1] "peptide" "rna" インデックスを繰り返して、元のオブジェクトよりも要素 が多いオブジェクトを作成することもできます。

R

more_molecules <- molecules[c(1, 2, 3, 2, 1, 4)]

more_molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide" "rna" "dna" "protein"R インデックスは 1 から始まります。 Fortran、MATLAB、 Julia、R などのプログラミング言語は から数え始めます。これは人間が通常行うことだからです。 C ファミリの言語 (C++、Java、Perl、 、Python を含む) は 0 からカウントします。これは、コンピュータにとってその方が簡単なためです。

最後に、負のインデックスを使用して、指定された一部の要素を除くベクトル のすべての要素を取得することもできます。

R

molecules ## all molecules

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide" "protein"R

molecules[-1] ## all but the first one

OUTPUT

[1] "rna" "peptide" "protein"R

molecules[-c(1, 3)] ## all but 1st/3rd ones

OUTPUT

[1] "rna" "protein"R

molecules[c(-1, -3)] ## all but 1st/3rd ones

OUTPUT

[1] "rna" "protein"条件付きサブセット化

サブセット化のもう 1

つの一般的な方法は、論理ベクトルを使用することです。 TRUE

は同じインデックスを持つ要素を選択し が、FALSE

は選択しません。

R

weight_g <- c(21, 34, 39, 54, 55)

weight_g[c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE)]

OUTPUT

[1] 21 39 54通常、これらの論理ベクトルは手動で入力されるのではなく、他の関数または論理テストの 出力です。 たとえば、50 を超える値のみを選択したい場合は、 のようにします。

R

## will return logicals with TRUE for the indices that meet

## the condition

weight_g > 50

OUTPUT

[1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUER

## so we can use this to select only the values above 50

weight_g[weight_g > 50]

OUTPUT

[1] 54 55& (両方の条件が true、 AND) または |

(少なくとも 1 つの条件が true、OR)

を使用して複数のテストを結合できます。

R

weight_g[weight_g < 30 | weight_g > 50]

OUTPUT

[1] 21 54 55R

weight_g[weight_g >= 30 & weight_g == 21]

OUTPUT

numeric(0)ここで、「<」は「より小さい」、「>」は「より大きい」、「>=」は

「以上」、「==」は「等しい」を表します。 2 つの等号 記号「==」は、左側と

の数値が等しいかどうかをテストするものであり、(「<-」と同様に)

変数の代入を する単一の = 記号と混同しないでください。

。

一般的なタスクは、ベクトル内の特定の文字列を検索することです。

「or」演算子 |

を使用して複数の値が等しいかどうかをテストすることもできますが、

これはすぐに面倒になります。 関数 %in%

を使用すると、検索ベクトルの要素が見つかったかどうかを できます。

R

molecules <- c("dna", "rna", "protein", "peptide")

molecules[molecules == "rna" | molecules == "dna"] # returns both rna and dna

OUTPUT

[1] "dna" "rna"R

molecules %in% c("rna", "dna", "metabolite", "peptide", "glycerol")

OUTPUT

[1] TRUE TRUE FALSE TRUER

molecules[molecules %in% c("rna", "dna", "metabolite", "peptide", "glycerol")]

OUTPUT

[1] "dna" "rna" "peptide"チャレンジ:

なぜ "four" > "five" が TRUE

を返すのか理解できますか?

R

"four" > "five"

OUTPUT

[1] TRUE文字列で > または < を使用すると、R

はそれらのアルファベット順を比較します。 ここで、"four" は

"five" の後に来るので、それは * より大きい* です。

名前

ベクトルの各要素に名前を付けることができます。 より下のコード チャンクは、名前のない初期ベクトル、名前の設定方法、および 取得される様子を示しています。

R

x <- c(1, 5, 3, 5, 10)

names(x) ## no names

OUTPUT

NULLR

names(x) <- c("A", "B", "C", "D", "E")

names(x) ## now we have names

OUTPUT

[1] "A" "B" "C" "D" "E"ベクトルに名前がある場合、 に加えて名前によって要素にアクセスすることができます。

R

x[c(1, 3)]

OUTPUT

A C

1 3 R

x[c("A", "C")]

OUTPUT

A C

1 3 データが欠落しています

R はデータセットを分析するように設計されているため、欠損データが であるという概念が含まれています (これは のプログラミング言語では一般的ではありません)。 欠損データはベクトルで「NA」として表されます。

数値の演算を行う場合、扱っているデータに欠損値が含まれている場合

ほとんどの関数は「NA」を返します。 この機能により、 データを処理し

いるケースを見逃しにくくなります。 引数 na.rm = TRUE

を追加すると、欠損値を無視して結果を として計算できます。

R

heights <- c(2, 4, 4, NA, 6)

mean(heights)

OUTPUT

[1] NAR

max(heights)

OUTPUT

[1] NAR

mean(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 4R

max(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 6データに欠損値が含まれている場合は、関数

is.na()、na.omit()、および

complete.cases() に ておくとよいでしょう。

例については、以下の を参照してください。

R

## Extract those elements which are not missing values.

heights[!is.na(heights)]

OUTPUT

[1] 2 4 4 6R

## Returns the object with incomplete cases removed.

## The returned object is an atomic vector of type `"numeric"`

## (or `"double"`).

na.omit(heights)

OUTPUT

[1] 2 4 4 6

attr(,"na.action")

[1] 4

attr(,"class")

[1] "omit"R

## Extract those elements which are complete cases.

## The returned object is an atomic vector of type `"numeric"`

## (or `"double"`).

heights[complete.cases(heights)]

OUTPUT

[1] 2 4 4 6チャレンジ:

- このインチ単位の高さのベクトルを使用して、NA を削除した新しいベクトルを作成します。

R

heights <- c(63, 69, 60, 65, NA, 68, 61, 70, 61, 59, 64, 69, 63, 63, NA, 72, 65, 64, 70, 63, 65)

- 関数

median()を使用して、heightsベクトルの中央値を計算します。 - R を使用して、セット内の身長が 67 インチを超える人が何人いるかを計算します。

R

heights_no_na <- heights[!is.na(heights)]

## または

heights_no_na <- na.omit(heights)

R

median(heights, na.rm = TRUE)

OUTPUT

[1] 64R

heights_above_67 <- heights_no_na[heights_no_na > 67]

length(heights_above_67)

OUTPUT

[1] 6ベクトル {#sec:genvec}の生成

コンストラクター

異なるタイプのベクトルを生成する関数がいくつか存在します。

数値のベクトルを生成 には、numeric()

コンストラクターを使用し、出力ベクトルの長さを

パラメーターとして指定します。 値は 0 で初期化されます。

R

numeric(3)

OUTPUT

[1] 0 0 0R

numeric(10)

OUTPUT

[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0長さ 0 の数値ベクトルを要求すると、次のように が得られることに注意してください。

R

numeric(0)

OUTPUT

numeric(0)文字と論理に対しても同様のコンストラクターがあり、

character() と logical()

という名前が付けられます。

チャレンジ:

文字ベクトルと論理ベクトルのデフォルトは何ですか?

R

character(2) ## the empty character

OUTPUT

[1] "" ""R

logical(2) ## FALSE

OUTPUT

[1] FALSE FALSE要素を複製する

rep 関数を使用すると、値を特定の回数 ( 回)

繰り返すことができます。 たとえば、長さ 5 の数値ベクトルを から値 -1

で開始したい場合は、次のようにすることができます。

R

rep(-1, 5)

OUTPUT

[1] -1 -1 -1 -1 -1同様に、収集されるデータ に仮定を設定せずに、欠損値が入力されたベクトルを生成するには (多くの場合、 から始めるのが良い方法です):

R

rep(NA, 5)

OUTPUT

[1] NA NA NA NA NArep は、入力として任意の長さのベクトル (上記では長さ 1

のベクトル を使用しました) および任意のタイプを受け取ることができます。

たとえば、 値 1、2、3 を 5 回繰り返す場合は、次のようにします。

R

rep(c(1, 2, 3), 5)

OUTPUT

[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3チャレンジ:

値 1、2、3 を 5 回繰り返したいのに、 1 を 5 つ、2 を 5 つ、3 を 5

つこの順序で取得した場合はどうなるでしょうか。 可能性は 2

つあります。ヘルプについては ?rep または ?sort

を参照してください。

R

rep(c(1, 2, 3), each = 5)

OUTPUT

[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3R

sort(rep(c(1, 2, 3), 5))

OUTPUT

[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3シーケンスの生成

もう 1 つの非常に便利な関数は、 の数値シーケンスを生成する

seq です。 たとえば、1 から 20 までの整数のシーケンスを 2

ずつ生成するには、次のコマンドを使用します。

R

seq(from = 1, to = 20, by = 2)

OUTPUT

[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19by のデフォルト値は 1 で、1 のステップで 1

つの値から別の値への シーケンスの生成が頻繁に使用されることを考えると、

というショートカットがあります。

R

seq(1, 5, 1)

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5R

seq(1, 5) ## default by

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5R

1:5

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5最終長さが の 1 から 20 までの一連の数値を生成するには、次のコマンドを使用します。

R

seq(from = 1, to = 20, length.out = 3)

OUTPUT

[1] 1.0 10.5 20.0ランダムなサンプルと順列

有用な関数の最後のグループは、ランダムな データを生成する関数です。

最初の sample は、 のベクトルのランダムな置換を生成します。

たとえば、口頭試験を行わない 人の生徒にランダムな順序を付けるには

まず各生徒に 1 から 10 までの番号を割り当てます

(たとえば、名前のアルファベット順に基づきます)。次に次のようにします。

R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8さらなる引数がなければ、sample はベクトルのすべての

要素の順列を返します。 特定のサイズのランダムなサンプルが必要な場合、I

はこの値を 2 番目の引数として設定します。 以下では、事前定義された

letters ベクトルに含まれるアルファベットから 5

つのランダムな 文字をサンプリングします。

R

sample(letters, 5)

OUTPUT

[1] "s" "a" "u" "x" "j"入力ベクトルよりも大きな出力が必要な場合、または一部の要素を複数回

できるようにしたい場合は、引数 replace を TRUE

に設定する必要があります。

R

sample(1:5, 10, replace = TRUE)

OUTPUT

[1] 2 1 5 5 1 1 5 5 2 2チャレンジ:

上記の関数を試してみると、 サンプルは実際にランダムであり、同じ

順列が 2 回発生することはないことがわかるでしょう。

これらのランダムな描画を再現できるようにするには、ランダム

サンプルを描画する前に set.seed() を使用

て乱数生成シードを手動で設定します。

近所の人と一緒にこの機能をテストしてください。 まず、「1:10」のランダムな 順列を 2 つ個別に描画し、 の異なる結果が得られることを観察します。

次に、たとえば set.seed(123) でシードを設定し、

ランダムな描画を繰り返します。

同じランダムな抽選が行われることに注目してください。

別のシードを設定して繰り返します。

さまざまな順列

R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 1 4 3 6 2 5 8 10 7R

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 4 9 7 6 1 10 8 3 2 5シード 123 と同じ順列

R

set.seed(123)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 3 10 2 8 6 9 1 7 5 4R

set.seed(123)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 3 10 2 8 6 9 1 7 5 4違う種

R

set.seed(1)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8R

set.seed(1)

sample(1:10)

OUTPUT

[1] 9 4 7 1 2 5 3 10 6 8正規分布からサンプルを抽出する

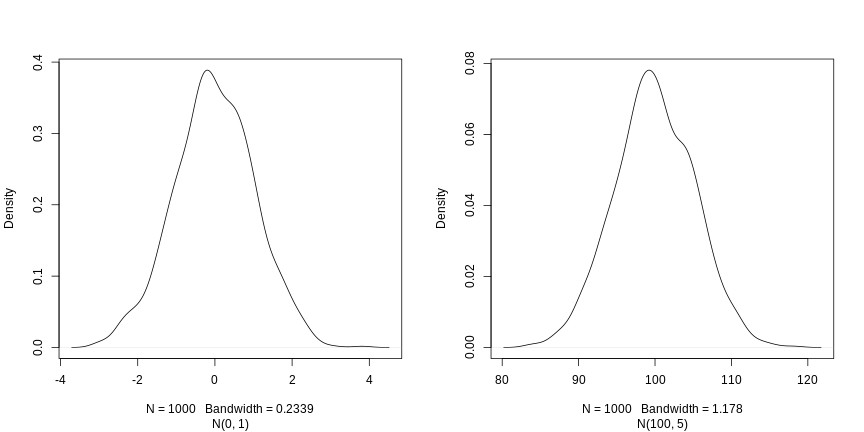

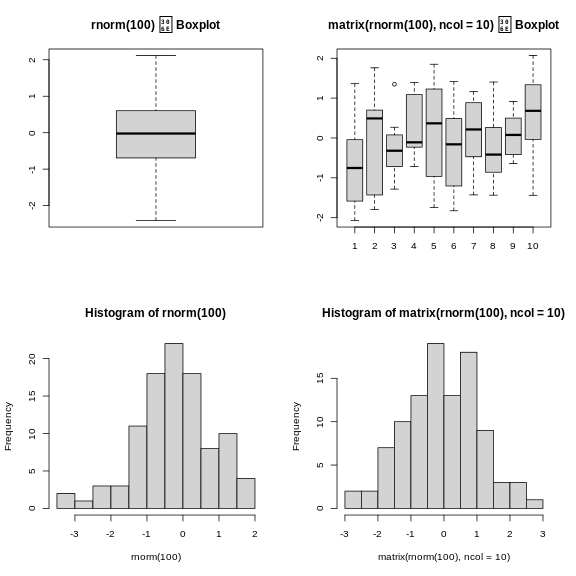

最後に説明する関数は rnorm で、正規分布からランダムな

サンプルを抽出します。 平均 および 100、標準偏差 1 および 5 の 2

つの正規分布 (N(0, 1) および N(100, 5) と表記)

を以下に示します。

3 つの引数「n」、「mean」、「sd」は、サンプル のサイズと、正規分布のパラメーター、つまり平均 とその標準偏差を定義します。 後者のデフォルトは 0 と 1 です。

R

rnorm(5)

OUTPUT

[1] 0.69641761 0.05351568 -1.31028350 -2.12306606 -0.20807859R

rnorm(5, 2, 2)

OUTPUT

[1] 1.3744268 -0.1164714 2.8344472 1.3690969 3.6510983R

rnorm(5, 100, 5)

OUTPUT

[1] 106.45636 96.87448 95.62427 100.71678 107.12595スクリプトの書き方と のデータ構造の基本を学習したので、より大きなデータの操作を開始する準備が整い、データ フレームについて します。

- Rと対話する方法

Content from データから始める

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- Rによる最初のデータ分析

Objectives

-

data.frameの概念について説明してください。 - .csv ファイルから外部データを読み込み、データフレームに格納する方法を示してください。

- データフレームの内容を要約する方法を説明してください。

- 因子(factor)の概念について説明してください。

- 文字列と因子間の変換方法を示してください。

- 因子の順序変更と名前変更の方法を説明してください。

- 日付のフォーマット方法を示してください。

- データのエクスポートと保存方法について説明してください。

このエピソードは、Data Carpentriesの_Data Analysis and Visualisation in R for Ecologists_レッスンに基づいています。

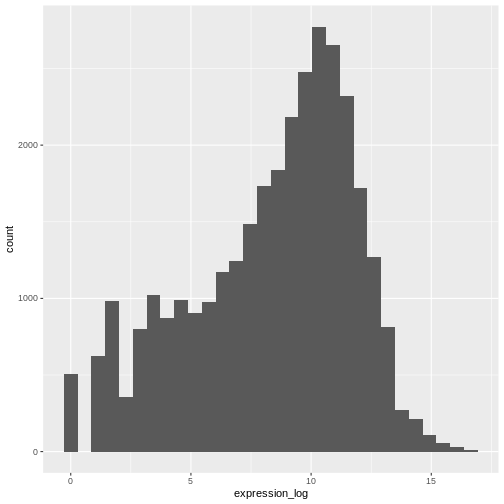

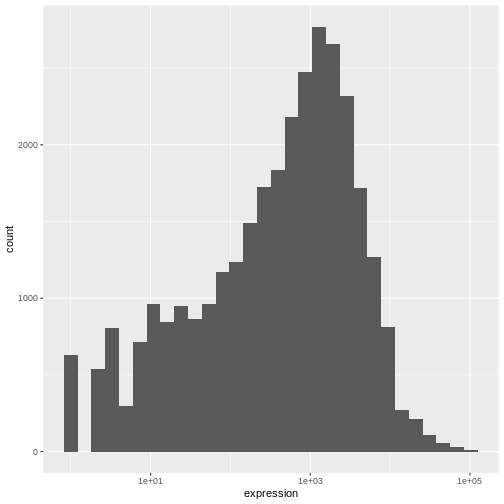

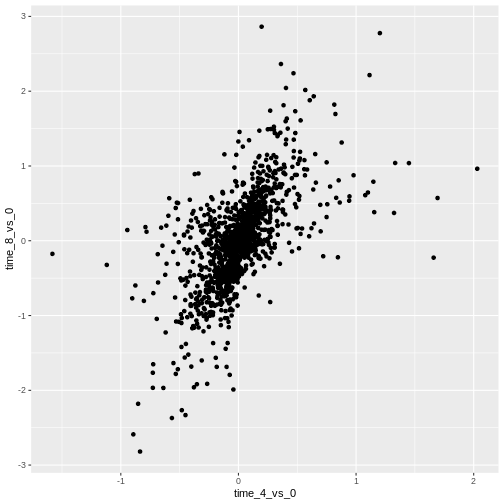

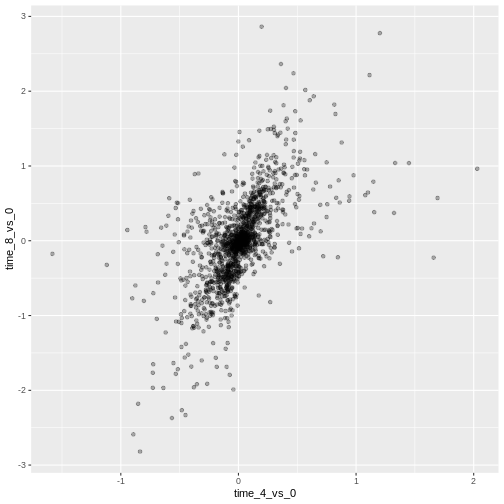

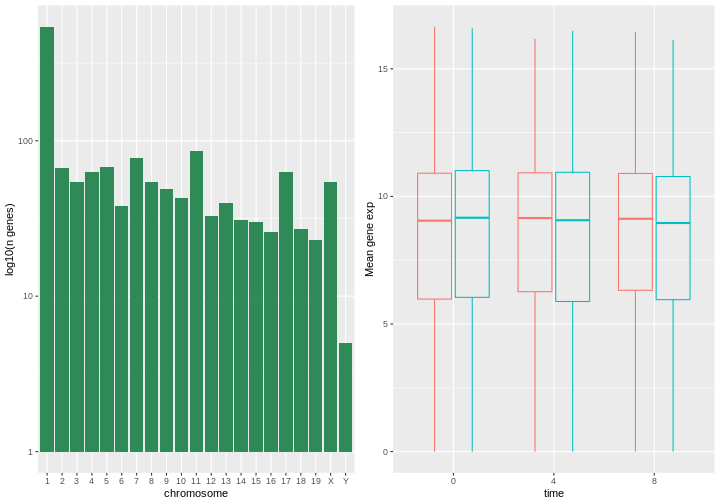

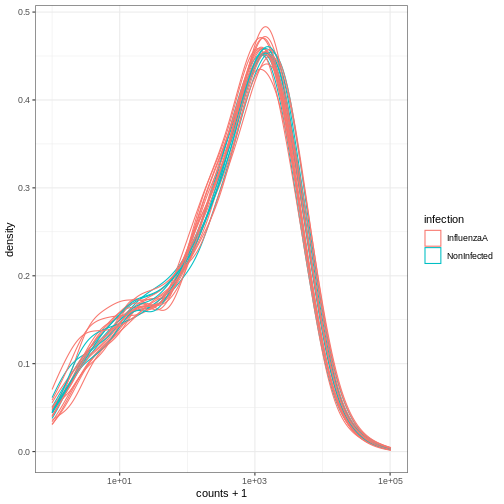

遺伝子発現データの説明

本研究では、Blackmoreら(2017)が公表したデータの一部を使用します。論文タイトルは『上気道感染症が中枢神経系のトランスクリプトーム変化に及ぼす影響』です。この研究の目的は、上気道感染症が感染後の小脳および脊髄におけるRNA転写変化に及ぼす影響を明らかにすることでした。性別を一致させた8週齢のC57BL/6マウスを用い、生理食塩水またはインフルエンザA型ウイルスを経鼻投与し、感染0日目、4日目、および8日目における小脳および脊髄組織のトランスクリプトーム変化をRNA-seq法で評価しました。

データセットはカンマ区切り値(CSV)ファイルとして保存されています。各行は単一のRNA発現測定値に関する情報を保持しており、最初の11列は以下の項目を表します:

| 列名 | 説明 |

|---|---|

| gene | 測定対象とした遺伝子名 |

| sample | 遺伝子発現測定を実施したサンプル名 |

| expression | 遺伝子発現値 |

| organism | 生物種/分類群 - 本データはすべてマウス由来です |

| age | マウスの年齢(すべてのマウスは8週齢) |

| sex | マウスの性別 |

| infection | マウスの感染状態 - インフルエンザA型に感染しているか否か |

| strain | インフルエンザA型の株 |

| time | 感染期間(日数) |

| tissue | 遺伝子発現実験に使用した組織 - 小脳または脊髄 |

| mouse | マウスの一意識別子 |

遺伝子発現データを含むCSVファイルのダウンロードにはR関数download.file()を使用し、取得したCSVファイルの内容をread.csv()でメモリ上にdata.frameクラスのオブジェクトとして読み込みます。download.file()コマンドの第1引数にはソースURLを指定する文字列を指定します。このURLはGitHubリポジトリからCSVファイルをダウンロードします。カンマの後に続くテキスト("data/rnaseq.csv")が、ローカルマシン上のファイル保存先パスとなります。事前に"data"という名前のフォルダを作成しておく必要があります。このコマンドはリモートファイルをダウンロードし、"rnaseq.csv"という名前を付けて既存の"data"フォルダに追加します。

R

download.file(url = "https://github.com/carpentries-incubator/bioc-intro/raw/main/episodes/data/rnaseq.csv",

destfile = "data/rnaseq.csv")

これでデータの読み込み準備が整いました。以下のようにデータを読み込めます:

R

rna <- read.csv("data/rnaseq.csv")

このコマンドは出力を表示しません。これは割り当て操作自体が出力を生成しないためです。データが正しく読み込まれたことを確認するには、データフレームの名前を直接入力してその内容を確認できます:

R

rna

うわっ…かなりの量の出力ですね。少なくともデータが正常に読み込まれたことを示しています。head()関数を使用してこのデータフレームの先頭6行を確認してみましょう:

R

head(rna)

OUTPUT

gene sample expression organism age sex infection strain time

1 Asl GSM2545336 1170 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

2 Apod GSM2545336 36194 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

3 Cyp2d22 GSM2545336 4060 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

4 Klk6 GSM2545336 287 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

5 Fcrls GSM2545336 85 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

6 Slc2a4 GSM2545336 782 Mus musculus 8 Female InfluenzaA C57BL/6 8

tissue mouse ENTREZID

1 Cerebellum 14 109900

2 Cerebellum 14 11815

3 Cerebellum 14 56448

4 Cerebellum 14 19144

5 Cerebellum 14 80891

6 Cerebellum 14 20528

product

1 argininosuccinate lyase, transcript variant X1

2 apolipoprotein D, transcript variant 3

3 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 22, transcript variant 2

4 kallikrein related-peptidase 6, transcript variant 2

5 Fc receptor-like S, scavenger receptor, transcript variant X1

6 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4

ensembl_gene_id external_synonym chromosome_name gene_biotype

1 ENSMUSG00000025533 2510006M18Rik 5 protein_coding

2 ENSMUSG00000022548 <NA> 16 protein_coding

3 ENSMUSG00000061740 2D22 15 protein_coding

4 ENSMUSG00000050063 Bssp 7 protein_coding

5 ENSMUSG00000015852 2810439C17Rik 3 protein_coding

6 ENSMUSG00000018566 Glut-4 11 protein_coding

phenotype_description

1 abnormal circulating amino acid level

2 abnormal lipid homeostasis

3 abnormal skin morphology

4 abnormal cytokine level

5 decreased CD8-positive alpha-beta T cell number

6 abnormal circulating glucose level

hsapiens_homolog_associated_gene_name

1 ASL

2 APOD

3 CYP2D6

4 KLK6

5 FCRL2

6 SLC2A4R

## 以下の方法もお試しください

## View(rna)

注意

read.csv()関数はデフォルトでカンマをフィールド区切り文字として認識しますが、一部の国ではカンマが小数点区切りとして使用され、セミコロン(;)がフィールド区切り文字として用いられています。このような形式のファイルをRで読み込む場合は、read.csv2()関数を使用できます。この関数はread.csv()と完全に同様の動作をしますが、小数点区切り文字とフィールド区切り文字のパラメータが異なります。別の形式のファイルを扱う場合、これらの区切り文字はユーザーが指定可能です。詳細な情報については、?read.csvと入力してヘルプを参照してください。タブ区切りデータファイルを読み込む場合はread.delim()関数も利用可能です。これらの関数はすべて、異なる引数を持つ主要なread.table()関数のラッパー関数であることに注意が必要です。したがって、前述のデータはread.table()関数を使用し、区切り文字として,を指定することでも読み込むことができます。以下がそのコード例です:

R

rna <- read.table(file = "data/rnaseq.csv",

sep = ",",

header = TRUE)

header引数はデフォルトでread.table()がFALSEに設定されているため、ヘッダーを正しく読み込むためにはTRUEに設定する必要があります。

データフレームとは?

データフレームは、ほとんどの表形式データにおいて事実上の標準データ構造であり、統計処理やグラフ作成の際に用いられる基本的なデータ形式です。

データフレームは手動で作成することも可能ですが、実際にはread.csv()やread.table()といった関数を用いて作成されることが一般的です。つまり、ハードディスクやウェブ上のスプレッドシートデータをインポートする際に生成される形式です。

データフレームとは、列がすべて同じ長さのベクトルで構成される表形式のデータ表現です。列がベクトルであるため、各列には単一のデータ型(例:文字列、整数、因子など)のみが含まれます。例えば、以下の図は数値型、文字列型、論理型のベクトルで構成されるデータフレームの概念図です。

データフレームの構造をstr()関数で確認すると、この概念が明確に理解できます:

R

str(rna)

OUTPUT

'data.frame': 32428 obs. of 19 variables:

$ gene : chr "Asl" "Apod" "Cyp2d22" "Klk6" ...

$ sample : chr "GSM2545336" "GSM2545336" "GSM2545336" "GSM2545336" ...

$ expression : int 1170 36194 4060 287 85 782 1619 288 43217 1071 ...

$ organism : chr "Mus musculus" "Mus musculus" "Mus musculus" "Mus musculus" ...

$ age : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...

$ sex : chr "Female" "Female" "Female" "Female" ...

$ infection : chr "InfluenzaA" "InfluenzaA" "InfluenzaA" "InfluenzaA" ...

$ strain : chr "C57BL/6" "C57BL/6" "C57BL/6" "C57BL/6" ...

$ time : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...

$ tissue : chr "Cerebellum" "Cerebellum" "Cerebellum" "Cerebellum" ...

$ mouse : int 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ...

$ ENTREZID : int 109900 11815 56448 19144 80891 20528 97827 118454 18823 14696 ...

$ product : chr "argininosuccinate lyase, transcript variant X1" "apolipoprotein D, transcript variant 3" "cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 22, transcript variant 2" "kallikrein related-peptidase 6, transcript variant 2" ...

$ ensembl_gene_id : chr "ENSMUSG00000025533" "ENSMUSG00000022548" "ENSMUSG00000061740" "ENSMUSG00000050063" ...

$ external_synonym : chr "2510006M18Rik" NA "2D22" "Bssp" ...

$ chromosome_name : chr "5" "16" "15" "7" ...

$ gene_biotype : chr "protein_coding" "protein_coding" "protein_coding" "protein_coding" ...

$ phenotype_description : chr "abnormal circulating amino acid level" "abnormal lipid homeostasis" "abnormal skin morphology" "abnormal cytokine level" ...

$ hsapiens_homolog_associated_gene_name: chr "ASL" "APOD" "CYP2D6" "KLK6" ...データフレームオブジェクトの検査

すでにhead()関数とstr()関数がデータフレームの内容と構造を確認するのに有用であることを説明しました。以下に、データの内容/構造を把握するための代表的な関数を非網羅的に紹介します。実際に試してみましょう!

サイズ情報:

-

dim(rna)- 行数を第1要素、列数を第2要素とするベクトルを返します(オブジェクトの次元情報)。 -

nrow(rna)- 行数を返します。 -

ncol(rna)- 列数を返します。

内容情報:

-

head(rna)- 最初の6行を表示します。 -

tail(rna)- 最後の6行を表示します。

名前情報:

-

names(rna)- 列名を返します(data.frameオブジェクトの場合、colnames()関数と同じ機能です)。 -

rownames(rna)- 行名を返します。

要約情報:

-

str(rna)- オブジェクトの構造と、各列のクラス、長さ、内容に関する情報を提供します。 -

summary(rna)- 各列に対する要約統計量を表示します。

注記:

これらの関数の多くは「汎用関数」であり、data.frame以外の他のデータ型に対しても使用できます。

課題:

str(rna)

の出力結果に基づいて、以下の質問に答えてください:

- オブジェクト

rnaのクラスは何ですか? - このオブジェクトには行がいくつ、列がいくつありますか?

- class: データフレーム

- 行数: 32428、列数: 19

データフレームの索引付けと部分抽出

rna

データフレームは行と列を持つ2次元構造です。特定のデータを抽出する場合、取得したい「座標」を明示的に指定する必要があります。まず行番号を指定し、その後に列番号を指定します。ただし、これらの座標を指定する方法によって結果のクラスが異なる点に注意してください。

R

# データフレームの最初の行・最初の列の要素(ベクトルとして)

rna[1, 1]

# データフレームの6番目の列の最初の要素(ベクトルとして)

rna[1, 6]

# データフレームの最初の列全体(ベクトルとして)

rna[, 1]

# データフレームの最初の列全体(データフレームとして)

rna[1]

# データフレームの7番目の列の最初の3要素(ベクトルとして)

rna[1:3, 7]

# データフレームの3行目全体(データフレームとして)

rna[3, ]

# head_rna <- head(rna) と同等

head_rna <- rna[1:6, ]

head_rna

:

は特殊な関数で、整数の数値ベクトルを昇順または降順で生成します。例えば

1:10 や 10:1 のように使用します。詳細はセクション@ref(sec:genvec)を参照してください。

また、“-”

記号を使用してデータフレームの特定のインデックスを除外することも可能です:

R

rna[, -1] ## 最初の列を除いたデータフレーム全体

rna[-c(7:66465), ] ## head(rna) と同等

データフレームの部分抽出は、前述のようにインデックスを指定する方法のほか、列名を直接指定する方法でも行えます:

R

rna["gene"] # 結果はデータフレーム

rna[, "gene"] # 結果はベクトル

rna[["gene"]] # 結果はベクトル

rna$gene # 結果はベクトル

RStudioでは、自動補完機能を利用することで、列の完全かつ正確な名前を簡単に取得できます。

課題

rnaデータセットの200行目のみを含むdata.frameオブジェクトrna_200を作成してください。nrow()関数がdata.frameの行数を返す仕組みに注目してください。

この行数を利用して、初期の

rnaデータフレームから最後の行だけを抽出してください。tail()関数で表示される最後の行と比較し、期待通りの結果が得られていることを確認してください。行番号ではなく、

nrow()関数を使って最後の行を抽出してください。この最後の行から新しいデータフレーム

rna_lastを作成してください。

nrow()関数を使用して、rnaデータフレームの中央に位置する行を抽出してください。この行の内容をrna_middleという名前のオブジェクトに格納してください。nrow()関数と前述の-表記を組み合わせて、head(rna)関数と同様の動作を実現し、rnaデータセットの最初の6行のみを保持してください。

R

## 1.

rna_200 <- rna[200, ]

## 2.

## 可読性向上と重複削減のため `n_rows` を保存

n_rows <- nrow(rna)

rna_last <- rna[n_rows, ]

## 3.

rna_middle <- rna[n_rows / 2, ]

## 4.

rna_head <- rna[-(7:n_rows), ]

Factors

因子はカテゴリカルデータを表します。これらはラベルと関連付けられた整数として格納され、順序付きまたは順序なしのいずれかとして扱うことができます。 因子は見た目(そして多くの場合動作も)文字ベクトルのように見えますが、Rでは実際には整数ベクトルとして扱われます。したがって、文字列として扱う際には細心の注意が必要です。

一度作成された因子は、事前に定義された値のセット(レベルと呼ばれる)のみを含むことができます。デフォルトでは、Rは常にレベルをアルファベット順に並べ替えます。例えば、2つのレベルを持つ因子がある場合:

R

sex <- factor(c("male", "female", "female", "male", "female"))

Rはレベル "female" に 1 を、レベル

"male" に 2

を割り当てます(このベクトルの最初の要素が "male"

であっても、f は m

よりもアルファベット順で先に来るため)。levels()

関数を使用するとこの割り当てを確認でき、nlevels()

でレベルの総数を取得できます:

R

levels(sex)

OUTPUT

[1] "female" "male" R

nlevels(sex)

OUTPUT

[1] 2因子の順序が重要でない場合もありますが、意味的な意味を持つ場合(例:「低」「中」「高」)、可視化が向上する場合、あるいは特定の分析手法で必要とされる場合には、順序を指定したいことがあります。ここでは、sex

ベクトルのレベル順序を並べ替える方法の一例を示します:

R

sex ## 現在の順序

OUTPUT

[1] male female female male female

Levels: female maleR

sex <- factor(sex, levels = c("male", "female"))

sex ## 順序変更後

OUTPUT

[1] male female female male female

Levels: male femaleRのメモリ内では、これらの因子は整数(1, 2,

3)として表現されますが、因子は自己記述的であるため整数よりも情報量が豊富です:"female"

や "male" というラベルは、1 や 2

という数値よりもはるかに説明的です。どちらが「男性」を表すのか、整数値だけでは判断できません。一方、因子にはこの情報が組み込まれています。特にレベル数が多い場合(例:本例の遺伝子バイオタイプ)にこの機能は非常に有用です。

データが因子として格納されている場合、plot()

関数を使用することで、各因子レベルが表す観測値の数を素早く把握できます。ここでは、データ内の男性と女性の数を確認してみましょう。

R

plot(sex)

因子を文字ベクトルに変換する場合

因子を文字ベクトルに変換する必要がある場合は、as.character()関数を使用します。

R

as.character(sex)

OUTPUT

[1] "male" "female" "female" "male" "female"因子名の変更

これらの因子名を変更する場合、必要なのは因子の 水準を変更することだけです:

R

levels(sex)

OUTPUT

[1] "male" "female"R

levels(sex) <- c("M", "F")

sex

OUTPUT

[1] M F F M F

Levels: M FR

plot(sex)

課題:

- 変数「F」と「M」をそれぞれ「Female」(女性)と「Male」(男性)に名称変更してください。

R

levels(sex)

OUTPUT

[1] "M" "F"R

levels(sex) <- c("Male", "Female")

課題:

read.csv()

関数を使用した場合のデータフレームの作成方法は理解できたと思いますが、

data.frame()

関数を使えば手動でデータフレームを作成することも可能です。

以下の手動で作成された data.frame

にはいくつかの誤りが含まれています。これらの誤りを見つけて修正できますか?

遠慮せずに試行錯誤してみてください!

- 動物の名称の前後に引用符が欠落している箇所がある

- 「感触」欄の1つのエントリーが欠落している(おそらく毛皮を持つ動物の1つに関するもの)

- 重量欄のカンマが1つ欠落している箇所がある

課題:

以下の例において、各列のデータ型を予測できますか?

str(country_climate)

コマンドを使用して予測結果を確認してください。

予測結果は予想通りでしたか?その理由は?予想と違った場合、その理由は?

データフレーム作成時に最後の変数の後に

stringsAsFactors = TRUEを追加してみてください。現在どのような現象が起こっていますか?stringsAsFactorsは、read.csv()関数を使用してテキストベースのスプレッドシートをRに読み込む際にも設定可能です。

R

country_climate <- data.frame(

country = c("カナダ", "パナマ", "南アフリカ", "オーストラリア"),

climate = c("寒冷", "温暖", "温帯", "温暖/温帯"),

temperature = c(10, 30, 18, "15"),

northern_hemisphere = c(TRUE, TRUE, FALSE, "FALSE"),

has_kangaroo = c(FALSE, FALSE, FALSE, 1)

)

R

country_climate <- data.frame(

country = c("カナダ", "パナマ", "南アフリカ", "オーストラリア"),

climate = c("寒冷", "温暖", "温帯", "温暖/温帯"),

temperature = c(10, 30, 18, "15"),

northern_hemisphere = c(TRUE, TRUE, FALSE, "FALSE"),

has_kangaroo = c(FALSE, FALSE, FALSE, 1)

)

str(country_climate)

OUTPUT

'data.frame': 4 obs. of 5 variables:

$ country : chr "カナダ" "パナマ" "南アフリカ" "オーストラリア"

$ climate : chr "寒冷" "温暖" "温帯" "温暖/温帯"

$ temperature : chr "10" "30" "18" "15"

$ northern_hemisphere: chr "TRUE" "TRUE" "FALSE" "FALSE"

$ has_kangaroo : num 0 0 0 1データ型の自動変換は、時には便利な機能ですが、時には厄介な問題を引き起こすこともあります。この機能が存在することを認識し、その規則を理解し、Rにインポートするデータがデータフレーム内で正しい型であることを必ず確認してください。もしそうでない場合は、データ入力時に生じた可能性のある誤り(例えば数値のみが含まれるべき列に文字データが含まれている場合など)を検出するためにこの機能を活用しましょう。

詳細については、RStudioのチュートリアルをご覧ください。

行列

データフレームについて学んだところで、次はパッケージのインストール方法を復習し、新しいデータ型である「行列」について学びましょう。行列はデータフレームと同様に2次元構造を持ち、行と列で構成されます。しかし決定的な違いは、行列のすべてのセルは同じ型でなければならないという点です:数値型、文字型、論理型など。この点において、行列はデータフレームよりもベクトルに近い性質を持っています。

行列のデフォルトコンストラクタは「matrix」関数です。この関数は、行列を埋めるための値のベクトルと、行数および/または列数1を引数として取ります。値は以下のように列方向に並べられます。

R

m <- matrix(1:9, ncol = 3, nrow = 3)

m

OUTPUT

[,1] [,2] [,3]

[1,] 1 4 7

[2,] 2 5 8

[3,] 3 6 9課題:

installed.packages()

関数を使用して、現在コンピュータにインストールされているすべてのパッケージに関する情報を含む

character

型の行列を作成してください。作成した行列を調査・分析してください。

R

## 行列の作成

ip <- installed.packages()

head(ip)

## View(ip) での表示もお試しください

## インストール済みパッケージの総数

nrow(ip)

## すべてのインストール済みパッケージ名

rownames(ip)

## 各パッケージについて取得可能な情報の種類

colnames(ip)

テストデータとして、大規模なランダムデータ行列を作成することは有用であることが多い。以下の演習では、平均

0、標準偏差 1

の正規分布からランダムに生成されたデータを含むこのような行列を作成することが求められる。これは

rnorm() 関数を使用して実行可能である。

課題:

平均0、標準偏差1の正規分布に従うデータからなる、1000行3列の行列を作成してください

R

set.seed(123)

m <- matrix(rnorm(3000), ncol = 3)

dim(m)

OUTPUT

[1] 1000 3R

head(m)

OUTPUT

[,1] [,2] [,3]

[1,] -0.56047565 -0.99579872 -0.5116037

[2,] -0.23017749 -1.03995504 0.2369379

[3,] 1.55870831 -0.01798024 -0.5415892

[4,] 0.07050839 -0.13217513 1.2192276

[5,] 0.12928774 -2.54934277 0.1741359

[6,] 1.71506499 1.04057346 -0.6152683日付のフォーマット処理

Rを使い始めたばかりのユーザー(そして経験豊富なユーザーも!)が直面する最も一般的な問題の一つが、日付と時刻情報を分析に適した変数形式に変換する作業です。

表計算ソフトにおける日付の取り扱いについて

表計算ソフトでは通常、日付情報は単一の列に格納されます。一見するとこれが自然な方法のように思えますが、実は最適な方法とは言えません。表計算ソフトは人間の目には正しく表示されたように見えますが、実際に日付をどのように処理・保存しているかについては問題が生じる可能性があります。日付を分析する際には、年・月・日を別々の列に格納するか、年と年の何日目かを別々の列に分ける方法の方がはるかに安全です。

LibreOffice、Microsoft Excel、OpenOffice、Gnumericなどの表計算ソフトでは、日付のエンコード方法が異なり(同じソフトでもバージョンやOSによって互換性がない場合もあります)、特にExcelでは日付でないデータを日付として処理してしまう問題が報告されています(@Zeeberg:2004)。例えば、MAR1、DEC1、OCT4といった名前や識別子も日付として扱われる可能性があります。そのため、日付形式そのものを避けることで、こうした問題を未然に防ぐことができます。

Data Carpentryの「日付データの扱い」セクションでは、表計算ソフトにおける日付処理の注意点について詳しく解説しています。

本解説では、tidyverseパッケージ群の一部であるlubridateパッケージのymd()関数を使用します(tidyverseの詳細については公式ウェブサイトをご覧ください)。lubridateはtidyverseのインストール時に自動的にインストールされます。tidyverseを読み込むと(library(tidyverse))、ほとんどのデータ分析で使用されるコアパッケージが自動的にロードされますが、lubridateはコアパッケージではないため、library(lubridate)で明示的に読み込む必要があります。

まず必要なパッケージを読み込みましょう:

R

library("lubridate")

ymd()関数は年・月・日を表すベクトルを受け取り、Date型のベクトルに変換します。DateはRが日付データとして認識するデータクラスで、これを適切に操作できます。関数の引数は柔軟な仕様となっていますが、ベストプラクティスとして「YYYY-MM-DD」形式の文字列ベクトルを使用することが推奨されます。

日付オブジェクトを作成し、構造を確認してみましょう:

R

my_date <- ymd("2015-01-01")

str(my_date)

OUTPUT

Date[1:1], format: "2015-01-01"次に、年・月・日を個別に結合してみます。同じ結果が得られることが確認できます:

R

# sepは各要素を区切る文字を指定します

my_date <- ymd(paste("2015", "1", "1", sep = "-"))

str(my_date)

OUTPUT

Date[1:1], format: "2015-01-01"ここでは一般的な日付操作の手順について説明します。以下のサンプルデータでは、日付が「year」「month」「day」の各列に別々に格納されています。

R

x <- data.frame(year = c(1996, 1992, 1987, 1986, 2000, 1990, 2002, 1994, 1997, 1985),

month = c(2, 3, 3, 10, 1, 8, 3, 4, 5, 5),

day = c(24, 8, 1, 5, 8, 17, 13, 10, 11, 24),

value = c(4, 5, 1, 9, 3, 8, 10, 2, 6, 7))

x

OUTPUT

year month day value

1 1996 2 24 4

2 1992 3 8 5

3 1987 3 1 1

4 1986 10 5 9

5 2000 1 8 3

6 1990 8 17 8

7 2002 3 13 10

8 1994 4 10 2

9 1997 5 11 6

10 1985 5 24 7この関数をxデータセットに適用します。まずpaste()関数を使ってxの「year」「month」「day」列から文字列ベクトルを作成します:

R

paste(x$year, x$month, x$day, sep = "-")

OUTPUT

[1] "1996-2-24" "1992-3-8" "1987-3-1" "1986-10-5" "2000-1-8" "1990-8-17"

[7] "2002-3-13" "1994-4-10" "1997-5-11" "1985-5-24"この文字列ベクトルをymd()関数の引数として使用できます:

R

ymd(paste(x$year, x$month, x$day, sep = "-"))

OUTPUT

[1] "1996-02-24" "1992-03-08" "1987-03-01" "1986-10-05" "2000-01-08"

[6] "1990-08-17" "2002-03-13" "1994-04-10" "1997-05-11" "1985-05-24"処理結果のDate型ベクトルは、xデータセットに新しい列「date」として追加できます:

R

x$date <- ymd(paste(x$year, x$month, x$day, sep = "-"))

str(x) # 新たに追加された列と、クラスが「date」となっていることを確認してください

OUTPUT

'data.frame': 10 obs. of 5 variables:

$ year : num 1996 1992 1987 1986 2000 ...

$ month: num 2 3 3 10 1 8 3 4 5 5

$ day : num 24 8 1 5 8 17 13 10 11 24

$ value: num 4 5 1 9 3 8 10 2 6 7

$ date : Date, format: "1996-02-24" "1992-03-08" ...正しく処理されているか確認しましょう。新しい列を確認する方法の一つとしてsummary()関数を使用する方法があります:

R

summary(x$date)

OUTPUT

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

"1985-05-24" "1988-01-11" "1993-03-24" "1993-03-18" "1997-01-20" "2002-03-13" ymd()関数は年・月・日の順序で入力されることを前提としています。例えば日・月・年の順でデータがある場合にはdmy()関数を使用する必要があります。

R

dmy(paste(x$day, x$month, x$year, sep = "-"))

OUTPUT

[1] "1996-02-24" "1992-03-08" "1987-03-01" "1986-10-05" "2000-01-08"

[6] "1990-08-17" "2002-03-13" "1994-04-10" "1997-05-11" "1985-05-24"lubridateパッケージには、あらゆる種類の日付バリエーションに対応するための豊富な関数が用意されています。

Rオブジェクトの概要

これまでに、次元数や単一データ型・複数データ型の格納可否が異なる様々な種類のRオブジェクトを見てきました。主なものは以下の通りです:

-

ベクトル:1次元構造(長さを持つ)、単一データ型 -

行列:2次元構造、単一データ型 -

データフレーム:2次元構造、列ごとに異なるデータ型

リスト

これまで取り上げてこなかったものの、理解しておくと有用なデータ型として「リスト」があります。これは先ほどの概要から自然に導かれる概念です:

-

リスト:1次元構造で、各要素は異なるデータ型を取り得る

以下に、数値ベクトル、文字ベクトル、行列、データフレーム、および別のリストを含むリストを作成してみましょう:

R

l <- list(1:10, ## 数値データ

letters, ## 文字データ

installed.packages(), ## 行列データ

cars, ## データフレーム

list(1, 2, 3)) ## リスト

length(l)

OUTPUT

[1] 5R

str(l)

OUTPUT

List of 5

$ : int [1:10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$ : chr [1:26] "a" "b" "c" "d" ...

$ : chr [1:162, 1:16] "abind" "askpass" "backports" "base64enc" ...

..- attr(*, "dimnames")=List of 2

.. ..$ : chr [1:162] "abind" "askpass" "backports" "base64enc" ...

.. ..$ : chr [1:16] "Package" "LibPath" "Version" "Priority" ...

$ :'data.frame': 50 obs. of 2 variables:

..$ speed: num [1:50] 4 4 7 7 8 9 10 10 10 11 ...

..$ dist : num [1:50] 2 10 4 22 16 10 18 26 34 17 ...

$ :List of 3

..$ : num 1

..$ : num 2

..$ : num 3リストの部分抽出には []

を使用して新しいサブリストを抽出するか、[[]]

を使用してリスト内の単一要素を抽出します(インデックス指定または名前指定が可能で、リストに名前が付けられている場合)。

R

l[[1]] ## 最初の要素を抽出

OUTPUT

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10R

l[1:2] ## 長さ2のリストを抽出

OUTPUT

[[1]]

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[[2]]

[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"

[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"R

l[1] ## 長さ1のリストを抽出

OUTPUT

[[1]]

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10表形式データのエクスポートと保存

テキストベースのスプレッドシートをRに読み込む方法として、read.tableファミリーの関数を使用する方法を説明しました。data.frameをテキストベースのスプレッドシートとしてエクスポートする場合は、write.table関数群(write.csv、write.delimなど)を使用します。これらの関数はいずれも、エクスポート対象の変数と出力先ファイルを引数として受け取ります。例えば、rnaデータフレームをdata_outputディレクトリ内のmy_rna.csvファイルにエクスポートするには、以下のように実行します:

R

write.csv(rna, file = "data_output/my_rna.csv")

このようにして作成した新しいCSVファイルは、Rに詳しくない他の共同作業者と共有することが可能です。なお、data.frameの一部のフィールドにカンマが含まれている場合(例えば「product」列など)でも、Rはデフォルトで各フィールドを引用符で囲みます。そのため、列区切り文字としてもカンマを使用している場合でも、正しくRに再読み込みすることができます。

- Rでの表形式データ

行数か列数のいずれか一方を指定すれば十分で、もう一方は値の長さから自動的に計算されます。値の数と行数/列数が一致しない場合に何が起こるか、実際に試してみてください。↩︎

Content from dplyrによるデータの操作と分析

Last updated on 2025-11-11 | Edit this page

Overview

Questions

- tidyverseメタパッケージを使用したRによるデータ分析

Objectives

-

dplyrパッケージとtidyrパッケージの目的について説明してください。 - データを操作する際に特に有用な主要な関数をいくつか挙げてください。

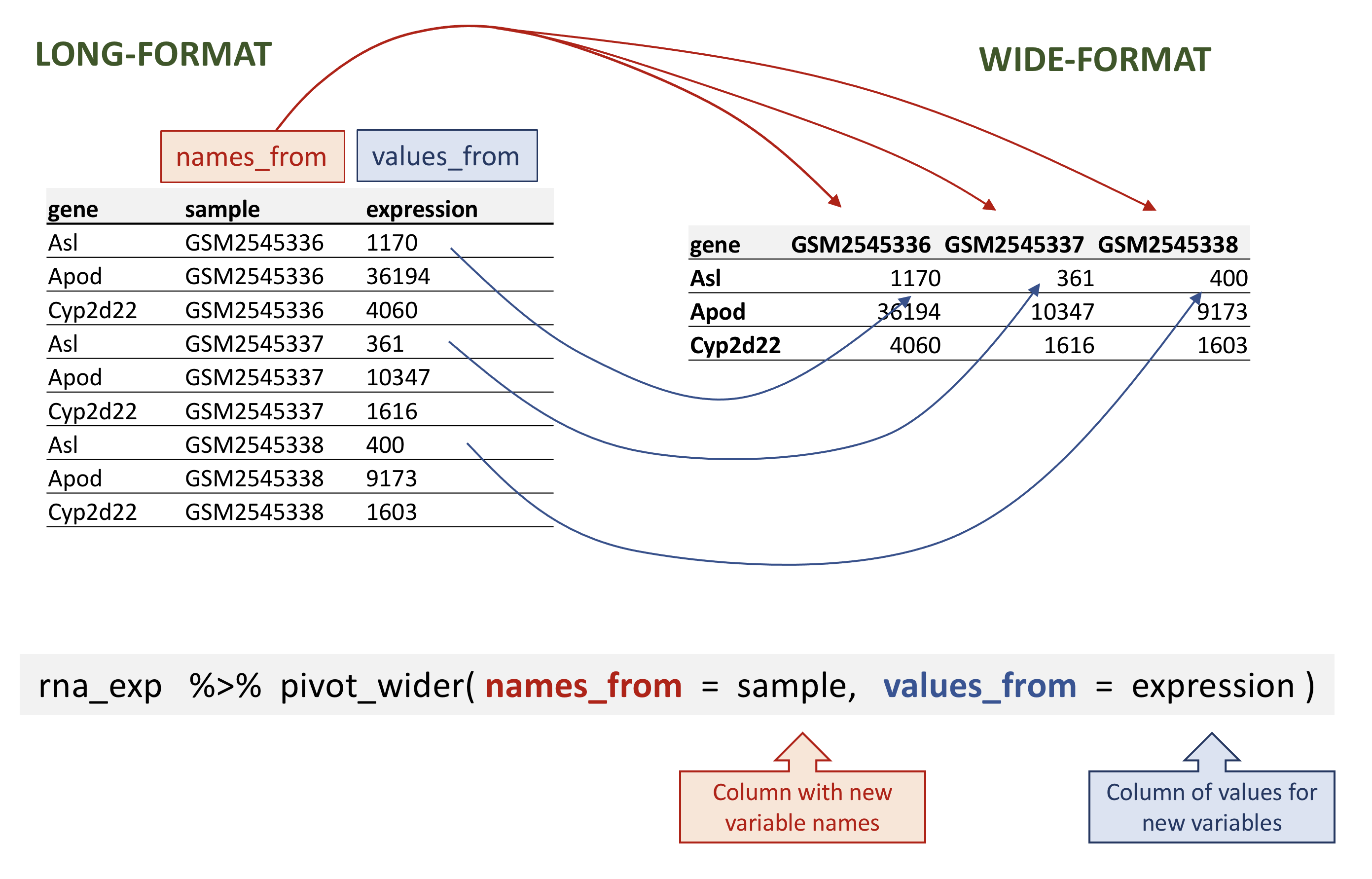

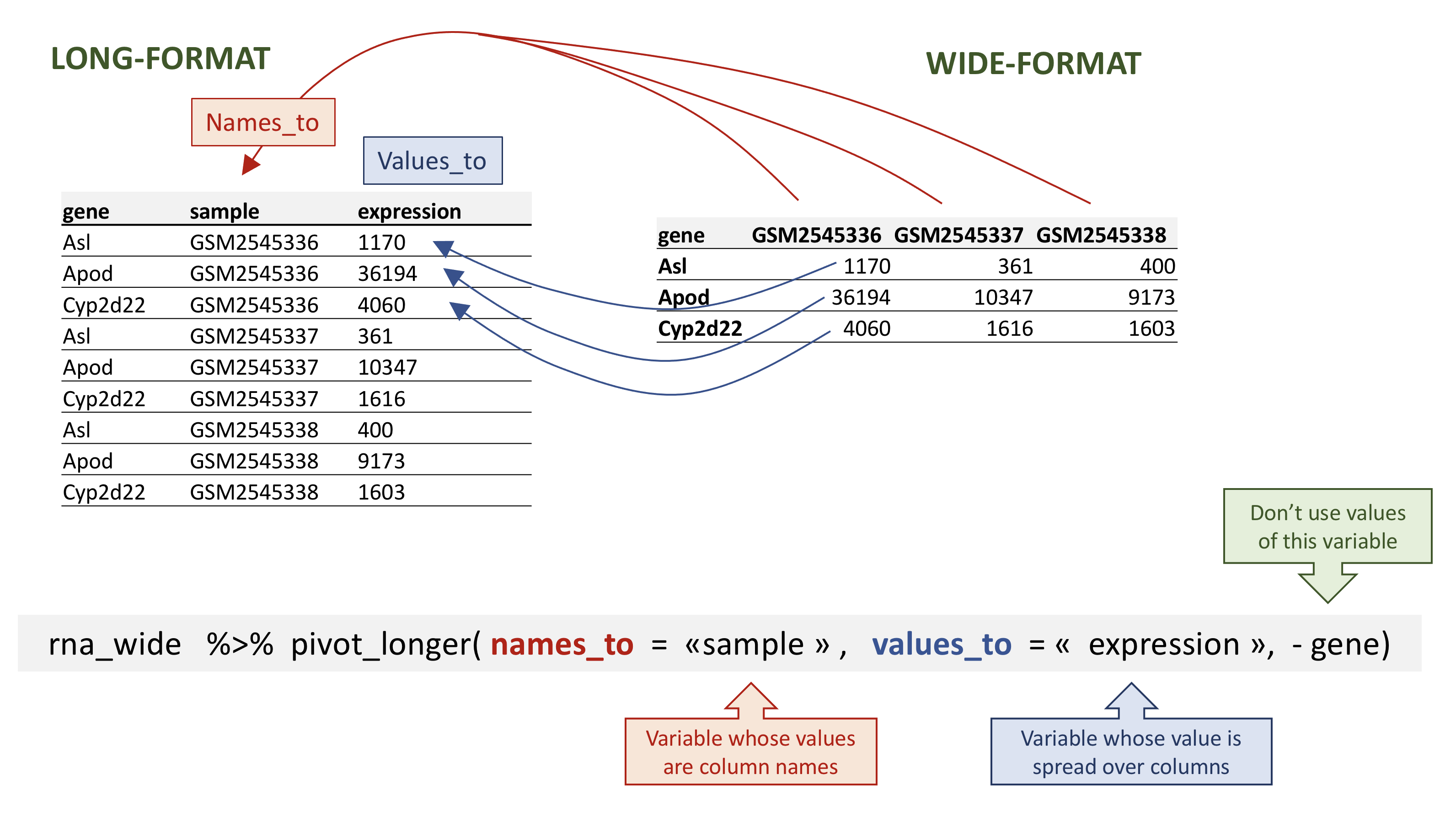

- ワイド形式とロング形式のテーブル概念について説明し、データフレームを一方の形式から他方の形式に変換する方法を示してください。

- テーブルの結合方法を具体的にデモンストレーションしてください。

本エピソードは、Data Carpentriesの「生態学者向けRによるデータ分析と可視化」講座を基にしています。

dplyrとtidyrを用いたデータ操作

ブラケットサブセットは便利ですが、複雑な操作を行う場合、煩雑で可読性が低下することがあります。

データ操作を行う際、特定のパッケージを活用することで作業を大幅に効率化できます。Rにおけるパッケージとは、基本的に追加機能を提供する関数群であり、これまで使用してきたstr()やdata.frame()などの関数はRに標準で組み込まれています。一方、パッケージを導入することで、さらに専門的な機能を利用できるようになります。初めてパッケージを使用する前には必ずインストールが必要で、その後は必要に応じて各Rセッションでインポートする必要があります。

dplyrパッケージは強力なデータ操作ツールを提供します。データフレームを直接操作するために設計されており、多くの操作が最適化されています。後述するように、特定の分析や可視化を行うためにデータフレームの形状を変更したい場合があります。

tidyrパッケージはこの一般的な問題に対処するためのツールを提供し、データをきれいに整理した状態で操作できるようにします。

ワークショップ終了後、dplyrとtidyrについてさらに詳しく学びたい場合は、以下の資料が参考になります:

- dplyrを使ったデータ変換の便利なチートシート

- tidyrに関するチートシート

-

tidyverseパッケージは「包括的パッケージ」であり、tidyr、dplyr、ggplot2、tibbleなど、データ分析において相互に連携して動作する複数の有用なパッケージをまとめてインストールできます。これらのパッケージはデータの操作や分析を容易にし、サブセット処理、データ変換、可視化など、さまざまな操作を可能にします。

セットアップを完了していれば、すでにtidyverseパッケージがインストールされているはずです。以下のコマンドでライブラリから読み込んで確認できます:

R

## tidyverseパッケージ(dplyrを含む)を読み込む

library("tidyverse")

もしthere is no package called ‘tidyverse’というエラーメッセージが表示された場合、このRバージョンに対してまだパッケージがインストールされていません。tidyverseパッケージをインストールするには、以下のコマンドを実行してください:

R

BiocManager::install("tidyverse")

tidyverseパッケージをインストールした場合は、このRセッションでlibrary()コマンドを使用して必ず読み込んでください!

tidyverseを使ったデータ読み込み

read.csv()の代わりに、tidyverseパッケージreadrに含まれるread_csv()関数(.ではなく_を使用している点に注意)を使ってデータを読み込みます。

R

rna <- read_csv("data/rnaseq.csv")

## データの内容を確認

rna

OUTPUT

# A tibble: 32,428 × 19

gene sample expression organism age sex infection strain time tissue

<chr> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>

1 Asl GSM254… 1170 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

2 Apod GSM254… 36194 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

3 Cyp2d22 GSM254… 4060 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

4 Klk6 GSM254… 287 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

5 Fcrls GSM254… 85 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

6 Slc2a4 GSM254… 782 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

7 Exd2 GSM254… 1619 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

8 Gjc2 GSM254… 288 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

9 Plp1 GSM254… 43217 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

10 Gnb4 GSM254… 1071 Mus mus… 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 Cereb…

# ℹ 32,418 more rows

# ℹ 9 more variables: mouse <dbl>, ENTREZID <dbl>, product <chr>,

# ensembl_gene_id <chr>, external_synonym <chr>, chromosome_name <chr>,

# gene_biotype <chr>, phenotype_description <chr>,

# hsapiens_homolog_associated_gene_name <chr>データのクラスが”tibble”として表示されていることにご注意ください。

tibbleは、以前紹介したデータフレームオブジェクトの動作を一部調整したものです。データ構造はデータフレームと非常に似ていますが、主な違いは以下の通りです:

各列のデータ型が列名の下に表示されます。 注:<

dbl>は小数点を含む数値値を保持するように定義されたデータ型です。データの最初の数行のみが表示され、1画面に収まる列数のみが出力されます。

ここからは、dplyrでよく使われる代表的な関数をいくつか紹介します:

-

select():列のサブセットを選択 -

filter():条件に基づいて行をサブセット -

mutate():他の列の情報を使って新しい列を作成 -

group_by()とsummarise():グループ化されたデータの要約統計量を作成 -

arrange():結果を並べ替え -

count():離散値の出現回数をカウント

列の選択と行のフィルタリング

データフレームから特定の列を選択するには select()

関数を使用します。この関数の第1引数には対象のデータフレーム(ここでは

rna)を指定し、続く引数には保持したい列名を指定します。

R

select(rna, gene, sample, tissue, expression)

OUTPUT

# A tibble: 32,428 × 4

gene sample tissue expression

<chr> <chr> <chr> <dbl>

1 Asl GSM2545336 Cerebellum 1170

2 Apod GSM2545336 Cerebellum 36194

3 Cyp2d22 GSM2545336 Cerebellum 4060

4 Klk6 GSM2545336 Cerebellum 287

5 Fcrls GSM2545336 Cerebellum 85

6 Slc2a4 GSM2545336 Cerebellum 782

7 Exd2 GSM2545336 Cerebellum 1619

8 Gjc2 GSM2545336 Cerebellum 288

9 Plp1 GSM2545336 Cerebellum 43217

10 Gnb4 GSM2545336 Cerebellum 1071

# ℹ 32,418 more rows特定の列を除いたすべての列を選択する場合は、除外したい列名の前に「-」を付けます。

R

select(rna, -tissue, -organism)

OUTPUT

# A tibble: 32,428 × 17

gene sample expression age sex infection strain time mouse ENTREZID

<chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl>

1 Asl GSM2545… 1170 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 109900

2 Apod GSM2545… 36194 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 11815

3 Cyp2d22 GSM2545… 4060 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 56448

4 Klk6 GSM2545… 287 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 19144

5 Fcrls GSM2545… 85 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 80891

6 Slc2a4 GSM2545… 782 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 20528

7 Exd2 GSM2545… 1619 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 97827

8 Gjc2 GSM2545… 288 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 118454

9 Plp1 GSM2545… 43217 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 18823

10 Gnb4 GSM2545… 1071 8 Fema… Influenz… C57BL… 8 14 14696

# ℹ 32,418 more rows

# ℹ 7 more variables: product <chr>, ensembl_gene_id <chr>,

# external_synonym <chr>, chromosome_name <chr>, gene_biotype <chr>,

# phenotype_description <chr>, hsapiens_homolog_associated_gene_name <chr>これにより、rna データフレームから tissue

列と organism 列を除いたすべての変数が選択されます。

特定の条件に基づいて行を選択する場合は filter()

関数を使用します:

R

filter(rna, sex == "Male")

OUTPUT

# A tibble: 14,740 × 19

gene sample expression organism age sex infection strain time tissue

<chr> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>

1 Asl GSM254… 626 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

2 Apod GSM254… 13021 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

3 Cyp2d22 GSM254… 2171 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

4 Klk6 GSM254… 448 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

5 Fcrls GSM254… 180 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

6 Slc2a4 GSM254… 313 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

7 Exd2 GSM254… 2366 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

8 Gjc2 GSM254… 310 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

9 Plp1 GSM254… 53126 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

10 Gnb4 GSM254… 1355 Mus mus… 8 Male Influenz… C57BL… 4 Cereb…

# ℹ 14,730 more rows

# ℹ 9 more variables: mouse <dbl>, ENTREZID <dbl>, product <chr>,

# ensembl_gene_id <chr>, external_synonym <chr>, chromosome_name <chr>,

# gene_biotype <chr>, phenotype_description <chr>,

# hsapiens_homolog_associated_gene_name <chr>R

filter(rna, sex == "Male" & infection == "NonInfected")

OUTPUT

# A tibble: 4,422 × 19

gene sample expression organism age sex infection strain time tissue

<chr> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>

1 Asl GSM254… 535 Mus mus… 8 Male NonInfec… C57BL… 0 Cereb…

2 Apod GSM254… 13668 Mus mus… 8 Male NonInfec… C57BL… 0 Cereb…

3 Cyp2d22 GSM254… 2008 Mus mus… 8 Male NonInfec… C57BL… 0 Cereb…